不上不愛上的班,不賺不樂意賺的錢!可能嗎?舒國治教會我的人生哲學

開始看舒國治的書,從此迷上,一迷迷了十年。其實,他那般散漫成性,幾十年寫出的書,來來回回不過六七本,長久地佔據在床頭睡前書目裡。這十年,住處換了三次,他的書總是放在書架上最易取的一角。

世間太多苦心孤詣經營名利的人,難得他的散淡和無用。

世人行文,太多教誨他人如何為人處事(自己也難例外,常覺羞愧),如何職場晉升,月入五萬。他寫的,只是睡覺,流浪,喝茶,晃蕩,以及遍及臺北街頭的小吃,並且絕不在末尾扯出些點醒世人的大道理。

世人多不快樂,而他總是快樂著。有人問他,不開心時怎麼辦?

他答:「去他的!」

舒國治被稱「奇人」,主要是因為如他這般,將一生任性揮霍而過,當今世上似乎是沒幾人的。二十幾歲憑藉一篇〈村人遇難記〉揚名臺灣文壇,卻沒有趁熱開疆闢土,轉身去了美國流浪。七年裡開著一輛破舊的雪佛蘭二手車,遊遍美國四十四個州。以零星稿費為生,花光了,就在旅途中某個小鎮打些零工,存些路費,繼續漫無目的地晃蕩。

後來回到臺北,四十多歲開始有了一個「專欄作家」的身分,卻規定自己,每周撰文不得超過兩篇,每篇字數不超過兩千。

住在臺北濕熱的公寓樓裡,他堅持不裝冷氣,家裡也沒有電視機電話網路這樣多餘的東西。朋友有事找不著他,心急火燎,好不容易見面後,舒國治覺得抱歉,差點就覺得裝答錄機很有必要,但過後再想,又覺根本沒什麼了不得的重要事。

舒國治的整場人生,是極簡的內涵

陳文茜曾用這麼一段文字描述他:

十年前,迷上舒國治的書後,被他的文字煽動:「我賭,只下一注──不上不愛上的班,不賺不能或不樂意賺的錢──看看可不可以勉強活得下來。」

我第一次知道,世上竟還有這樣過日子的人,沒有計畫,守不住規矩,他說:「世道再難,也要暢快呼吸。」

那時我悶在城中最繁華的辦公大樓、半平方米的格子間裡,整日地吹著空調,夏天需要披肩,冬天只著單裙,任外面寒來暑往,辦公室永遠吹不進一絲不合標準溫度的風。

這般舒適,我卻覺得透不過氣了。

常常看著二十幾層樓的窗外,陽光被玻璃牆阻斷,透進來稀稀拉拉一點,還要拉下遮光簾再阻斷,然後我們全天開著燈。縱目所及,皆是高樓,除了桌上一盆綠蘿,再看不到一點綠色。

四周專注盯著電腦的同事們,好像少有我這樣心猿意馬的。休息時聊聊明星八卦、時裝趨勢,下樓去吃頓好吃的,一日日也過得挺好的。

為什麼人家就能適應還能享受?那時,我真心羨慕能安住在格子間裡的每一個人。心裡始終籠罩著一個疑問:我在這裡總待不住,是我有問題?還是環境有問題?

好在那時看到了舒國治,文字清簡,卻輕易就觸動人心:

於是,我「甘心放棄,放棄那一種生活」。許多年後,我仍慶幸是在十年前看到這些煽動人心的文字,二十幾歲的心,無以抵抗,便真的去率性而行了一段,開啟了此後永不朝九晚五的人生。

如若換至今日,人至中年,又拖家帶口,恐怕難有那樣的決斷了。想來,人生若是一場自助餐,那麼一入場時就要挑自己最愛的吃,若是等著留到最後,怕是已失了胃口。

如果你以為舒國治是在教唆人都去辭工流浪,那是對他的誤解了。他還說過:「如果心裡沒有一種穩定的能量,在外面瞎晃的時間越多,心裡越空虛。」實在是只有瞎晃過的人,才能感同身受,而在空虛中長出的志氣,更顯厚重。

舒國治的難得在於,他超越了「有錢才能如何」的普世邏輯。

他是在窮中談吃,在清簡中散淡寧逸,世人以貧為恥,他安貧樂道,甚至有時我猜想,他大概是以窮為追求。否則不會說:「純粹的流浪,即使有能花的錢,也不花。」

如《浮生六記》中的沈復芸娘,享受人生中的清歡,而非富貴後的閒趣。因為「清風明月,時在襟懷,常得遭逢,不必一次全收也」。

他的人與文,站在整個時代的反面,清簡度日,自得其樂。我們大多數,所求太多,往往失望,不能讓自己滿意。所求太少,往往焦慮,因不能讓別人滿意。

而舒國治,活出一個與大多數人完全不同的人生版本,讓這個世界多一種可能,並且,以他習慣的無心插柳的姿態,捎帶著照亮過他人的人生。然後,盡情而過,盡興而活。

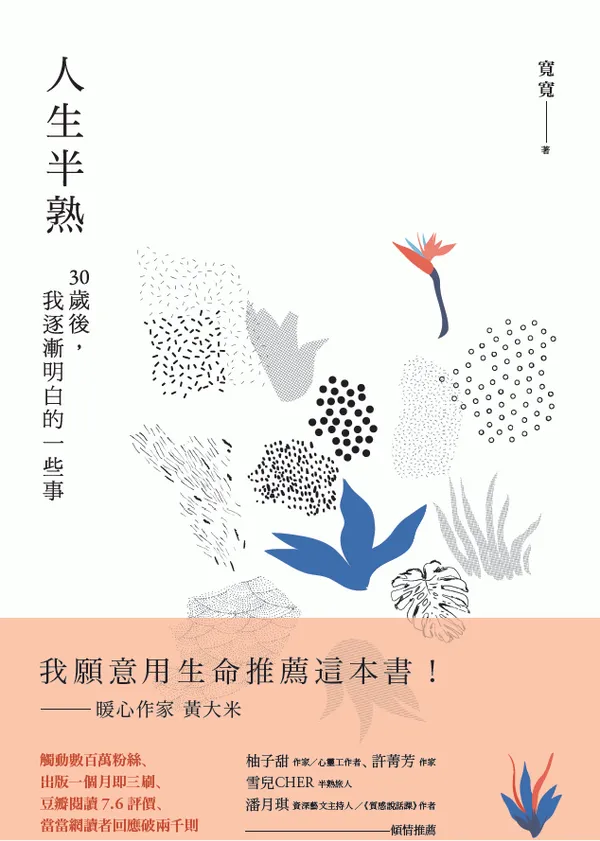

(本文出自《人生半熟》,遠流出版。)