腦內探險隊

有要務在身,卻故意耍廢的人在想什麼?破解脫序行為背後的「心理利益」

下一次會談時,文廷準時出現了。這一個禮拜以來一直提心吊膽的我,終於能夠放下心中的那塊大石來迎接她。

「其實當時醫生說我希望自己看起來像個不受拘束的人,這給我帶來很大的衝擊,所以我想自己一個人靜一靜。如果被別人知道我這個樣子,大家可能會不喜歡我⋯⋯我不知道原來自己是這樣想的。」

我問她為什麼上一次沒來,她便坦白回答我。

「原來如此,我想知道妳這段時間都想了什麼。」

「就只是回想我以前的生活,然後我想起大學時的事。我決定要去文學創作系時,打從心底相信自己的作品很有特色。但真的進到那個系之後,才發現世界上有好多比我更出色的人。」

「妳大學時沒有獲得好評嗎?」

「就中等而已吧。無論是在文筆還是在詞彙的運用上,都不曾聽過有人稱讚我比別人更優秀。雖然我沒有表現出來,但其實心裡真的很希望被稱讚。」

如果努力,還無法獲得好評怎麼辦?

「沒被稱讚的時候,妳心裡怎麼想呢?」

「覺得很難過,而且不管怎麼改,都覺得我寫得不夠好,有些作業我甚至會重新寫好幾十次,但這樣改下來,反而讓我覺得很不安。」

「又有別的不安嗎?」

「我會開始擔心,如果我已經這麼努力了,但還是無法獲得好評該怎麼辦?我很害怕無論怎麼努力都沒有用。起初為了擺脫這種不安,我會去看書或電影分散注意力,但這些東西卻會讓我一直想起寫作。後來我開始刻意不看書和電影,但還是無法不去想作業的事,結果就變成在繳交作業前夕,跟朋友一起喝個爛醉。」

這段意外的話,讓原本冷靜點頭聆聽的我停下動作。汲汲營營於評價,無論考試還是作業都力求好表現的人,突然在考試跟繳交作業前夕喝個爛醉?文廷聳了聳肩,彷彿可以理解我的驚訝。

為了保護自尊,不想努力做到最好

「我只是想把一切都忘掉。雖然隔天就要交作業,但我卻覺得擺爛說不定還比較好,所以就把原本寫好的東西交了出去。但意外的是,這反而讓我覺得很輕鬆。」

「妳沒有像平常那樣不斷修改作品,心裡反而覺得比較輕鬆嗎?」

「對,但我當時只覺得可能是喝酒有助解悶,所以後來就習慣在交作業前一天喝酒。這件事傳出去後,朋友開始會跑來找我喝酒玩樂。在大家眼裡,我不汲汲營營於成績或評價,是個不受拘束的人。在那之後,我好像也為了配合他們的想法在行動,考試前一天會徹夜喝酒,會不跟任何人說一聲就自己一個人去旅行⋯⋯當時我覺得那就是我該做的事情。」

「突然有了很大的改變呢!從一個腳踏實地的努力派,變成不會刻意去努力的人,那成績怎麼樣了呢?」

「就有點變差吧?應該沒有太大的差別。」

「妳不難過嗎?不是想被稱讚嗎?」

「我不怎麼難過。玩成這樣還期待自己有好成績,這樣很奇怪吧?」

最後一句話讓我豁然開朗。喝酒或是旅行這種脫序的行為,都能夠讓原本戰戰兢兢想獲得稱讚的心變得更舒暢。沒有太認真準備就不會有滿意的成績,這是很理所當然的事情。文廷真正害怕的情況,是即使盡了全力,仍會聽到自己不如同學的評價。不想承認才能差異的這種迫切心情,為了保護自己的自尊,所以才找了這樣的方法,那就是不要努力做到最好。

不是我沒有才能所以無法獲得好評,而是因為我沒有盡力做到最好。

這種脫序的行為,現在可能已經轉換成另一種型態。創作順利時會害怕完成,所以突然跑去做其他事情,或許也是來自於這種行為模式。對於盡全力做到最好這件事感到不安,正確來說,是擔心即使盡力做到最好,仍無法獲得理想的結果,而這樣的擔憂便導致她下意識拖延工作。我決定不要立刻把這樣的行為模式解釋給她聽,而是等她自己理出一個頭緒。

內心的利害關係決定個人行為

會談過程中,偶爾會遇到讓人不住搖頭的情況。比如說像是個案感覺不出有什麼奇怪之處,卻老說一些牛頭不對馬嘴的話。像是文廷說她會在考試之前喝酒,或跑去旅行,就讓人很摸不著頭緒。如果想獲得教授跟朋友的認同,那最正常的做法應該是努力把作業做好、考試考好。雖然酒可以暫時緩和緊張的情緒,但每次考試都重複這種模式,應該會讓人很難接受。而且文廷說雖然考試成績沒有很好,但她並沒有特別在意,這一點也不像對評價敏感的人會做出的反應。

在我們沒有意識到的時候,會自動做出能幫助自己獲得心理利益的行為。這樣的心理利益,大致上可分成「一次性利益」和「二次性利益」。

一次性利益是藉著採取特定行為,避免或解決內心的衝突。 如果付出充分的努力成績依然不好,那就只能承認自己沒有才華。不過,這可能會擊垮文廷軟弱的自尊心,而她也害怕面對這樣的情況,所以就選擇在考試前一天喝酒,避免自己盡全力準備考試。以她的個性來說,平時絕不可能疏於準備作業或考試,但突然做出這種脫序的行為,成績卻沒有大幅下滑,這是在告訴身邊的人「我沒拿到好成績,是因為我沒有努力,而不是因為我沒有才華或是實力不夠」。她用自己的方法,有效降低內心受到的痛苦。各位可能會覺得這樣的說法很不合理、很幼稚,但我們要考慮到人類會下意識啟動防衛機制,而從現實的標準來看,防衛機制大部分都非常不合邏輯、非常不成熟。

相反地, 二次性利益則是透過特定行為,幫助自己同時獲得外在的利益與現實的利益。 像是做出某些行為,就能讓自己獲得周遭親友的同情、關心、經濟利益、規避法律責任等,都可以稱作是二次性利益。例如文廷透過脫序行為,讓朋友稱讚她是「不受拘束」的人。

這滿足了文廷想獲得他人稱讚的渴望,也讓她更執著於做出這些行為,進而影響到現在她心中的「假我」。

幾乎所有的精神症狀,都和這種心理利益有關,其中最具代表性的就是身心症。有些人面對極大的壓力時,會習慣性頭痛或胸悶,這種症狀是將內在的衝突,轉化為身體的生理問題,

以暫時減輕心理的痛苦,同時也可以得到周遭他人的同情與安慰,進而獲得二次性利益。雖然大部分的行為都是心理利益造成的,我們並不能說這有什麼錯。文廷的脫序行為,造成她無法完全發揮自己的能力。她下意識拖延完成創作這件事,也可以看成是獲取心理利益的副作用。

當下的心理利益,會妨礙我們達成自己真正期望的目標。各位不妨冷靜回顧一下自己的行為模式,並思考從這種行為模式中獲得的心理利益,或許透過這樣的過程,可以幫助始終原地踏步的你向前邁進一步。

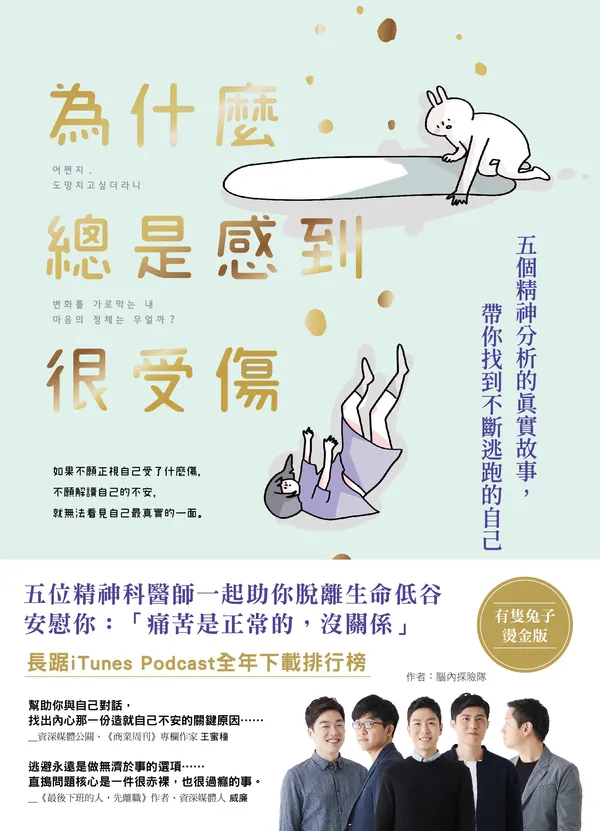

(本文出自《為什麼總是感到很受傷》,大田出版)