臨床心理師 松村亞里

與他人互動總是讓你身心俱疲?小心,別陷入「膩煩三角」的有毒關係而不自知

環顧四周,你會發現有那種總是被心情愉悅的人們圍繞,生活過得很愉快的人,同時也有總是被捲進麻煩或討厭的事情的人。

親子關係緊張、丈夫的道德騷擾、為婆媳問題而煩惱、來自主管的權力騷擾、與媽媽友鬧得不愉快、朋友提出不合理的要求‧‧‧‧‧‧要一一舉例還真舉不完。這裡面的每一項,看起來像是完全不同的情境,但其實所有麻煩和棘手的人際關係,都是源自同一根源。

換言之,膩煩的人際關係全都是在同樣的模式下成立。

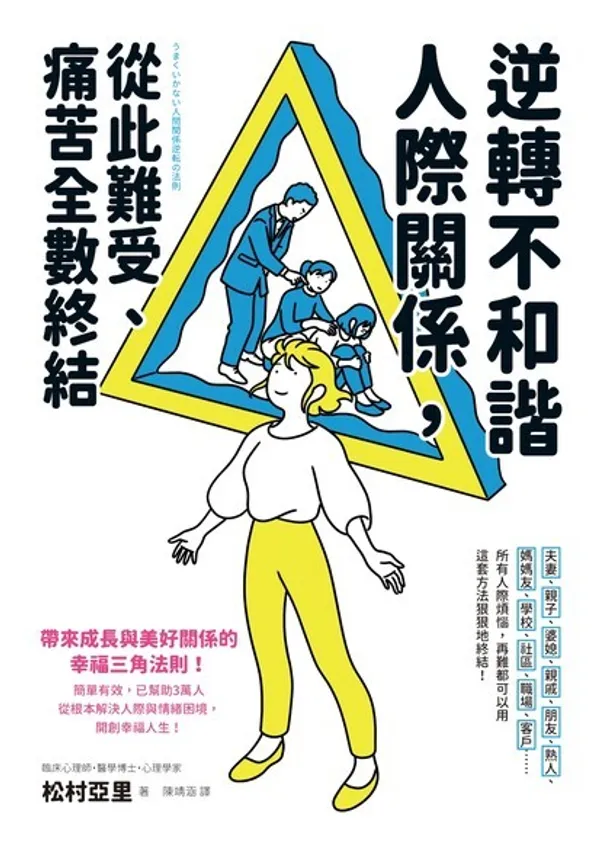

不論是哪種情境,「受害者」、「迫害者」、「拯救者」皆為登場人物,一個由這三者共演的故事。 與其說每個人都有錯,不如說是彼此的關係不好。

膩煩三角關係(DDT)

這種有毒的人際關係稱為「DDT」(The Dreaded Drama Triangle,可怕的戲劇三角),是由「受害者」、「迫害者」、「拯救者」所構成的世界。 1968 年,精神科醫師卡普曼注意到「來我這兒看診的人,幾乎都為人際關係所苦,所有人都適用這個三角形」,而提出 DDT。

至於我為什麼會稱DDT為「膩煩三角」,起因於我在說明這個三角的關係性時,有學生說「聽起來『黏TT』地甩不開」。我也覺得這個說法比較好懂,所以後來就都使用這個稱呼。一旦陷入膩煩三角,就很難脫離。而這也是麻煩和壞事,以及不幸接二連三發生的原因。

隨處可見的人際關係

童話、戲劇、動畫、電影等,有很多都是由膩煩三角的關係所建構而成。會那樣的理由,是因為看起來很有趣。畢竟是戲劇,可以想見會有戲劇化的進展。

例如《哆啦A夢》,大雄每次被胖虎和小夫欺負,都會哭著大喊:「哆啦A夢‧‧‧‧‧‧!」並且跑回家,向哆啦A夢哭訴。接著哆啦A夢就會一邊說:「真是的,真拿你沒辦法,大雄……」一邊從肚子的百寶袋拿出道具,幫忙解決問題。

你或許會覺得:

「只要有哆啦A夢在,不就好了嗎?」

「哆啦A夢每次都會幫他,所以沒問題吧?」

要說這個關係哪裡出了問題,就是即使哆啦A夢每次都解決了問題,沒多久後大雄又同樣會被欺負,跑來找哆啦A夢哭訴。

換句話說,他們不停地在重複同樣的互動模式。乍看之下,哆啦A夢是解決了問題,可是他沒有解決任何根本性的問題。

大雄是「受害者」,胖虎和小夫是「迫害者」,哆啦 A 夢則是「拯救者」。在這段關係中,大雄無論何時都是受害者,一直被胖虎和小夫欺負,而且每次哆啦A夢都會登場,拿出道具幫助大雄替他出氣。狀況從未改變過。

這在卡通的世界倒是無妨,可是假如那是一個在現實世界中像大雄一樣,沒有哆啦 A 夢就什麼都做不好的人,他不僅會活得很痛苦,也不會有所成長。 最重要的是萬一哆啦 A 夢不在了,他勢必會過得非常辛苦,毫無疑問正是陷入膩煩三角泥淖的狀態。

此外,英雄系列和戰隊系列,保護的對象同樣都是「受害者」,壞人是「迫害者」,英雄是「拯救者」。

童話故事中的 DDT 關係

公主系列也不例外,在《灰姑娘》的故事中,仙杜瑞拉是「受害者」,壞心眼的後母和姊姊是「迫害者」,而拯救仙杜瑞拉的王子是「拯救者」。

遭後母和繼姊欺負,一貧如洗的仙杜瑞拉在被王子拯救後,搖身變成漂亮的公主,迎來了「真是可喜可賀、可喜可賀‧‧‧‧‧‧」的快樂結局,但如果王子沒有出現,仙杜瑞拉大概會永遠被欺負,過著貧困的生活吧。

這完全是依賴他人才達成的。

仙杜瑞拉的故事沒有後續,但自古以來公主故事都是快樂收尾,乍看之下是圓滿的結局,但實際上很有可能正在重複不幸的模式。

卡普曼博士是這麼說的:

「膩煩三角的角色會轉換,繼續循環下去。」

這個可能性很高。曾是「拯救者」的王子隨著時間久了,會漸漸變得有控制欲,總有一天將變成「迫害者」,公主則會去找新的「拯救者」‧‧‧‧‧‧進入這樣的模式。

不過新近的公主故事,也多了許多如《冰雪奇緣》這樣描繪主角察覺到自己想成為什麼樣的人,並勇於去面對的故事。這類故事就是幸福三角的模式,後面會再詳細說明。

(本文摘自《逆轉不和諧人際關係,從此難受、痛苦全數終結!》,如何)