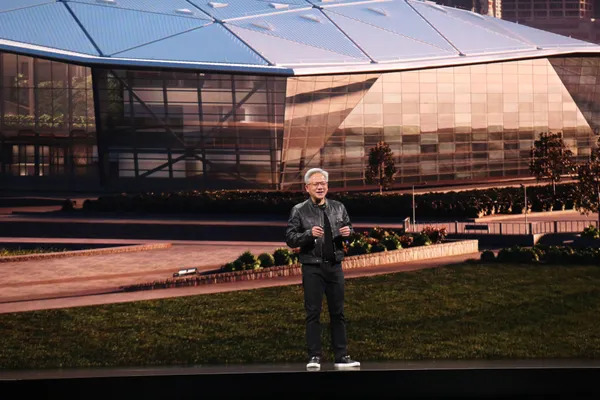

日前,黃仁勳在 COMPUTEX 2025 宣布輝達台灣總部落腳北投士林科技園區(下稱北士科)時,許多人認為這筆投資案象徵台灣AI戰略核心價值,孰料在數月內演變為一場橫跨商業策略、法律責任與政治口水的爭議。

北士科 T17、T18 地塊由新光人壽在 2022 年以近 44 億元之金額取得 50 年地上權。4 年後,新光人壽與輝達簽署合作意向書,擬直接移轉地上權。然而,台北市政府以缺乏法律依據為由拒絕,主張應先解約再重新設定地上權,雙方僵持數月。

避免淪為財團炒地皮幫凶,政府出售地上權可指定用途

很多人看到新聞的疑惑是:既然土地是市府的,為何不直接賣給輝達就好?何必讓新光人壽卡在中間?關鍵就在「地上權」。

「地上權」是將「土地所有權」與「土地使用權」切開的法律制度,讓地主保留土地的最終所有權,僅出售特定期限內在該土地上進行建設、使用、收益的權利。等到地上權期滿,地主就可以收回土地,重新開發。

也就是說,開發商支付「權利金」和後續的「地租」,換取這段時間內的土地使用權。期滿後必須將土地(通常連同地上的建物)歸還給政府。

相較於直接「賣斷」土地,政府出售「地上權」可以降低投資門檻、活化土地資產,也比較不會有「賤賣國產」的聲音。企業能把資本從「購地」轉到「建設」與「營運」,政府也能收取權利金,確保財政收入,期滿再次招商,實現國土永續利用。

而且,地上權只出售土地利用權,政府可以透過契約指定特定用途,例如北士科的 T17、T18 初期設定「智慧健康醫療」或「資通訊產業」,確保土地依政策計畫發展。

然而,也因為地上權人不是所有權人,使用權能否自行移轉,以及解約時價值如何估算,成為棘手難題。此例中,新光人壽想直接移轉地上權不成後,對於合意解約的要價便包含權利金、已投入成本,以及「未來 50 年可預期收益」,一度傳出107 億元的天文數字。

另一邊,台北市政府堅持「維護公共利益」,認定得標 3 年未實質開發,且雙方契約明確約定,建物必須取得使用執照後,地上權才能轉讓。因此,如果同意新光人壽直接移轉給輝達,無異是允許財團在未投入實質建設下炒地獲利,恐引發「圖利財團」爭議。因此,市府始終堅持新壽必須先解約,且補償金「應僅包含已投入成本」。

降低投資門檻可吸引民間資金,也容易削弱後續監管力道

由此可見,當地上權合約涉及政府與企業時,所要面對的是長期且高額利益的分配與平衡,雙方必須以詳細的契約文本,條列移轉、解約、用途、補償等爭點。政府除了要確保契約的明確度與可執行性,更要建立好風險預警機制,以避免承租方開發期程一再展延。

輝達北士科用地爭議的結構性問題,可追溯至 2020~2021 年間,當時市府為提升北士科招商速度,放寬 T17、T18 的標售條件:降低權利金門檻、減少使用限制、免附投資計畫書、拉長開發時程,給予開發者更高的彈性。

這些用以吸引民間資金的措施,同時也削弱市府在後續監理與履約追蹤上的力道,導致土地多年未開發。依契約,新光人壽只需在 2027 年前完成開發,並得申請延長 2 年,在取得使用執照前市府無權收回土地,形成真空。

真正讓局勢出現轉折的是台新金與新光金正式合併的「新新併」,契約明定,若地上權人因合併而消滅,須經市府書面同意,存續公司才能繼受地上權。這項條款使市府得以啟動終止程序,鬆動僵局。

對輝達而言,如今最重要的是維持中立、透明、法遵的姿態,尊重市府與新光人壽的契約程序,避免落入「施壓政府」或「特權取得土地」的政治敘事,是確保投資順利落地的關鍵。