整理‧撰文 高士閔

別再讓手機綁架你!分心時代下,職場最重要的「深度工作力」怎麼練?

(本文出自《經理人月刊》2019 年 1 月號,封面故事:深度工作力)

許多工作者以為,將任務拆成碎片,再利用零碎時間完成,和空出一段較長的時間,專注把一件事做好,兩者都能達到同樣目標。然而,管理學之父彼得.杜拉克(Peter Drucker)卻指出,管理者如果要展現效能,必須能完整地支配時間。

《杜拉克談高效能的 5 個習慣》提到,寫報告可能要花 6∼8 小時,但如果你是連續 3 星期每天騰出兩個 15 分鐘的零碎時段寫,最後可能一事無成。因為你可能每次寫之前,都要看一下上次寫到哪,才能接續產生新的進度,這時 15 分鐘已到。

想加快進度,倒不如鎖上房門,拔掉電話線,不受干擾地一次完成,更有效率。

溝通也是一樣,舉例來說,上司交辦工作給部屬時,要達到目的,溝通時至少要討論「他應該做什麼」以及「為什麼要這麼做」,之後才能「訂立績效標準」,最後也才能「評價對方的表現」,這可能得花你一個小時,許多主管卻認為花 5 分鐘解釋就足夠了。但你想像一下,5 分鐘,大概只能跟部屬交代他應該做什麼;但部屬如果不知道為什麼這麼做,可能只做到第一層,或做到他認為已達標的成果就停止。在雙方認知不同的基礎上溝通,工作能做得好嗎?

因此,有些任務根本無法拆分在零碎時間完成,只能空出一大段時間,專注處理這件事,才有可能把事做好。

為證明自己「有做事」,寧選擇淺薄工作

杜拉克所說的「花一段時間,在一件事上」,其實就是「深度工作力」,指在免於分心的專注狀態下進行職業活動。這種專注可以把你的認知能力推向極限,而這種努力可以創造新價值、改進技術,讓他人難以模仿。

舉例來說,美國知名作家馬克.吐溫(Mark Tain)曾經花了整個夏天的時間,在紐約採石場農莊的一座小屋寫作《湯姆歷險記》,為了保證自己能進入深度工作狀態,寫作的小屋離主屋的距離很遠,遠到家人必須吹號角提醒他吃飯。 然而,到了 21 世紀,email、簡訊、臉書(Facebook)等社群媒體,以及形形色色的資訊娛樂網站等工具,加上隨時隨地可以透過智慧手機和電腦使用它們,很容易把大多數工作者的注意力切成片片斷斷。

再加上,一個公司成功的因素太多,多數工作者(尤其中階經理人)很難將自己負責的事務,與成功產生連結。換句話說,有些任務無法立刻看到貢獻,或直接證明對公司的價值,所以,有些人只能透過「裝忙」,也就是做許多明顯可見,卻不一定有價值的工作,像處理 email 等淺薄但可量化的工作,證明自己「有做事」「生產力高」。

以上兩種原因,讓工作者由深度工作,往淺薄工作(指非高認知需求、偏向後勤的工作,往往在注意力分散中執行)轉移。《Deep Work 深度工作力》指出,如果經常處在慌亂的淺薄狀態,很可能永久減損深度工作的能力。

從神經學的角度來看,科學作家溫尼弗雷德.蓋勒(Winifred Gallagher)指出,如果我們專注於重要的事,將會感覺更正向。蓋勒的研究發現,多數人以為,如何利用每天時間這種小細節(如完成會議紀錄)不重要,重要的是結果,例如獲得升遷。然而,大腦根本無法區分,哪些是大事、哪些是小事,它只會針對人關注的事項反應。換句話說,如果你只關注自己的升遷,沒升遷的日子不會很愉快;如果把專注力放在完成工作,工作做完後會獲得更多愉悅感。

深度工作兩項益處:把事做好、技能學透

因此,深度工作能幫助你「把事做好」;另一方面,深度工作還能幫助你「把事學透」,這在快速變化的 21 世紀更為重要。舉例來說,也許 10 年前行銷相關科系畢業的學生,根本無法預期精通數據分析與他有關,但反觀現在,想要在商業世界不被淘汰,這些新科技、新技術你必須知道、應用,因此,每個人都要有能力很快學會複雜事物。

至於深度工作如何協助學習,可以用「刻意練習」(deliberate practice)舉例,《刻意練習》稱 天才與庸才的差別不在天賦,而在是否採取正確的方法練習。 所謂正確的方法為:

- 你的「注意力」必須專注在某個你嘗試改善的技術

- 你需要獲得回饋、糾正方法,把「注意力」放在最有生產力的地方

達成這兩項的關鍵條件,都在於能不能掌控注意力。從生理學來看,專注練習某種技術能刺激髓鞘生長,髓鞘是神經元外的脂肪組織,愈多層神經傳導愈快,能提升各方面的表現。換句話說,分心做事,就不會刺激髓鞘,學習速度會比不上專注的人。所以,具備深度工作力,讓你不只能把事做好,掌握「現在」;快速學習、更新自己能力的益處,更使你在「未來」不被淘汰。無怪乎《成功不再跌跌撞撞》作者埃里克.巴克(Eric Barker)認為,深度工作力,是 21 世紀的超能力。

你是「多工」還是做「切換式工作」?小心拖慢效率!

多工分兩種,一種是只有單一目標,像上課聽講,邊聽邊抄筆記,這種多工(multitask)能讓心智更專注;另一種多工是目標不同,比如說,邊滑手機邊開會。嚴格上來說,這其實不是多工,而是「切換式作業(switch-tasking)」,大腦在不同活動之間切換,削弱我們的創造力、降低效率。

史丹佛大學(Stanford University)助理教授梅根.瓊斯(Megan Jones)做實驗,請人們數 1∼10,再說 A∼J,最後混合數 1∼10 與 A∼J 專注和切換式數相比,後者花的時間更久。

《分心不上癮》作者方洙正(Alex Soojung-Kim Pang)接受瓊斯的挑戰後,數 1~10 和 A~J 都只花 1.5 秒,但混合表述卻花了 9.5 秒。這讓他理解,專心做完兩件事(加總共 3 秒),比一次做兩件事(9.5 秒),效率好 3 倍。

你的生活被手機綁架了嗎?

你是否因為過度在意手機傳來的訊息,或想關注社群媒體,無法好好吃一頓飯,看完一本書、一場電影?康乃狄克大學醫學院教授、網路科技成癮中心(The Center for Internet and Technology Addiction)創始人大衛.格林菲爾德(David Greenfield)研發的「智慧型手機強迫症測驗」,它能協助受測者了解和智慧型手機處於什麼樣的關係。以下 15 個問題如果說中你的情況,請在方格內打勾。

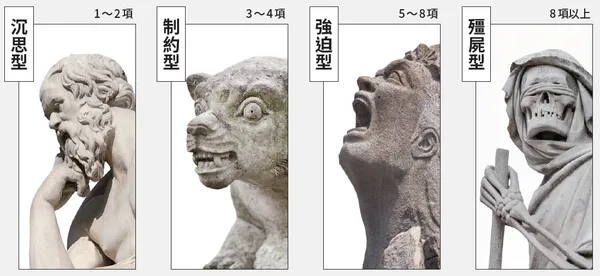

檢測結果:勾選超過 8 項,手機成癮已找上你

這 15 項行為。如果你勾選 8 項以上,代表你做什麼事都無法專心,光是使用手機就占據你許多時間,或嚴重影響日常生活,建議考慮諮詢專治行為成癮的心理醫生、治療師。

沉思型(1~2 項)

位於這個區間的人,行為正常,比較不被手機或社群網站、數位工具等訊息綁住,會等到手邊工作告一段落,才一次確認。不受手機影響,代表你具備深度工作力,做事比較容易專心。

制約型(3~4 項)

俄國生理學家伊凡.巴甫洛夫(Ivan Pavlov)曾研究,每次餵狗前會先搖鈴,之後巴甫洛夫只搖鈴不拿出食物,狗還是會流口水。手機一通知(鈴聲)你馬上被召喚,你已經被手機制約了。

強迫型(5~8 項)

心理學家伯爾赫斯.斯金納(Burrhus Skinner)實驗,老鼠壓按鈕,餅乾會隨機掉出,由於不確定哪一次會出現食物,即使沒餅乾,老鼠也會一直按。這就像人不停拿起手機,查看訊息一樣。

殭屍型(8 項以上)

不論是走在路上、坐在辦公室,只要一拿起手機就完全忽略現實世界,直到撞到人、被同事提醒,才發現鬧出笑話,此時的你已經手機成癮,也就是俗稱的「手機殭屍」,建議快看醫生。

3 策略,拒當低頭族

1. 用「少數原則」挑工具

《80/20 法則》指出,80% 產出源自於 20% 的投入,挑選網路工具,也要端視能否帶來 80% 成果,例如作家主要的目標是產出好作品,頻繁地與網友交流或許會消耗寫作精力與時間。

2. 「斷線實驗」選社群

少數原則,是從目的出發,挑選有益於目標的工具;斷線實驗,則是從工具出發,試試看不使用,對現況會不會產生影響。嘗試不使用臉書 30 天,發現對生活沒影響,就可考慮放棄這項工具。

3. 規畫零碎時間

人沒事的時候,容易拿手機打發時間。然而,《越無聊,越開竅》指出,發呆、放空也可能是創意的來源。與其滑手機,不如規定自己在零碎時間完成某些待辦事項,例如看完某本書的一個章節。