整理.撰文 林庭安

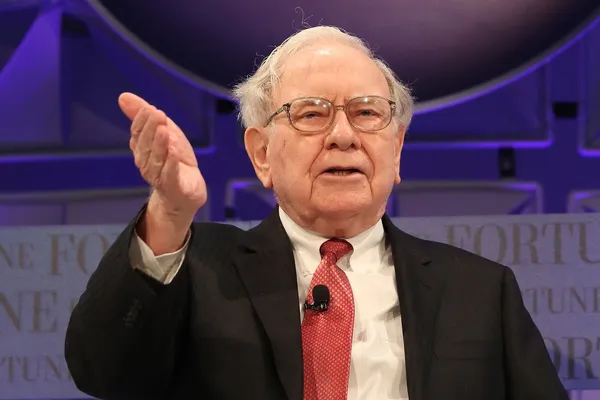

一個衝動,卻救了一間公司!巴菲特的 3 大改革,讓波克夏從瀕臨破產到市值近兆

5 月剛結束股東大會的波克夏.海瑟威(Berkshire Hathaway),目前市值逼近 1 兆美元,不只是美國非科技公司從未到達到的成就,更是全美第 7 大上市公司。

然而,回顧股神華倫.巴菲特(Warren Buffett)購買波克夏的時候,它不只瀕臨破產,巴菲特甚至還公開表示這是一個「愚蠢」的行為,「我們只因它便宜,就介入一家狀況很糟的企業。」

海瑟威是一家位於麻州新貝德福(New Bedford)的棉紡公司,營運在一次世界大戰後開始逐漸沒落,但當時的負責人西伯里.史坦頓(Seabury Stanton)仍加倍投資,在 1955 年與波克夏精紡公司合併。

巴菲特在合併之後就開始觀望波克夏,到了 1962 年才買進一些股票。當時,他並沒有想接管公司,只是運用典型的「雪茄菸蒂股」(cigar butt)投資策略:在股價低到一定程度時買進,任何績效波動或是有熱切買家進場,都可以有獲利了結的機會。

一個衝動買下波克夏

在 1960 年代初期,紡織產業景氣變得很糟,史坦頓開始關閉工廠、釋出現金,實施股票回購的方式,用現金買回公司發行的股票。巴菲特合夥事業(Buffett Partnership, Ltd.,巴菲特早期經營的事業)當時持有 7% 股分,2 人在晤談時同意巴菲特以 11.5 美元的價格賣出,史坦頓一口答應,但在 1964 年寫信給股東時,卻只出價 11.375 美元買回,比約好的價格少了 1/8 個百分點。

巴菲特最重視誠信,因此被史坦頓的行為惹怒,他不但不賣出股票,反而以「掃貨」的方式加碼買進股票,讓他在 1965 年時,憑著 38.6% 的股權,在董事會上掌控了公司。「我們的行為有點幼稚,畢竟價差 1/8 個百分點,對我們有什麼意義?對他,是丟了工作;我則是把合夥事業的 25% 資金,投入在一家我所知甚少的沒落企業。」

然而,正是這個意氣用事的舉動,讓波克夏的命運有了 180 度的轉變。在這近 60 年間,不只從紡織公司轉型成投資控股公司,1965~2022 年間,股票年化報酬率近 20%,是標普 500(S&P 500)指數的 2 倍。

整頓 1:調整薪酬獎勵方案,放手讓經理人管理

《巴菲特的對帳單》指出,在轉型初期,波克夏的關鍵人物不是巴菲特,而是肯恩.查斯(Ken Chace)。當時,巴菲特明白表示,他不會插手日常管理,他的角色是:找到合適的經理人,將公司交給他經營,並調整獎酬方案,讓經理人的表現直接和職權產生掛勾,這樣才能真正鼓勵到經理人。

在往後的日子裡,波克夏併購了大大小小的公司,這個前提也從未改變。凡是與公司經營有關的事,都交由經理人決定,除非他們主動來找他商量;巴菲特的工作就是管理資金,他認為公司創造的任何剩餘資本都應該保留起來,再去投資,其餘資金則是發給股東。

整頓 2:跨出紡織業,投資報酬率更高的產業

當時,他嚴格限制公司對紡織業務的投資,他要求每投入 1 美元,必須至少帶來 1 美元的真實價值。因為他認為紡織業不太可能有好報酬,過去公司把資金全數投入紡織業,但巴菲特對其他產業有更多的了解,認為這些現金應該可以進行更聰明、更好的投資。

1967 年,他帶領波克夏跨出一大步,以 860 萬美元買下保險公司「國家保障」(National Indemnity)。對巴菲特來說,保險公司有一大吸引力:除了保費高於理賠及管理成本,因此能獲利之外,就是公司擁有大筆的浮存金(float),也就是保險人繳了保費後,保險公司在支付索賠之前的流動資金,巴菲特會把這些錢拿去投資,這也是為什麼波克夏旗下大多數事業都是保險公司。

整頓 3:秉持 3 原則投資,絕不投機

巴菲特的投資理念,師承班傑明.葛拉漢(Benjamin Graham)的「價值投資學派」,他們認為,投資要經由徹底分析,來保障資本安全,並獲得令人滿意的報酬,如果不符合這些條件,就是投機。

巴菲特秉持著幾個大原則在幫波克夏投資:1. 追求高資本報酬率;2. 維持低風險,如避免借取大量資金;3. 做一個投資人,而不是投機者,也就是分析公司,追求合理報酬率及安全邊際。

《巴菲特的對帳單》強調,資本配置是巴菲特擁有優良績效的核心。他們會評估多種產業類別,不會只看單一產業的公司,而且會考慮「次佳用途報酬率」。簡單來說,就是當資金配置到 A,就要跟次佳的其他用途比較,例如配置到 B 的報酬率如何?以確定投資 A 會創造更多價值。

在尋找投資標的時,除了分析、研究公司的體質外,巴菲特也非常在意高階經理人的品格,當確認關鍵人物的想法與信念是可信任的,他們才會出手,並且將公司全然交給他們管理。

正是這樣的策略,才能讓波克夏旗下擁有如此多元的投資組合,也讓股票年化報酬率始終高於標普 500 指數。