撰文 郝致琪

當工作不再定義你:人生下半場,你想成為誰?

在職場打滾多年後,我們往往習慣用職業來定義自己:「我是工程師」、「我是行銷主管」。但當中年將至,開始思考人生下半場時,這個以職業為核心的自我認同便開始動搖。如果拿掉現在的工作頭銜,你是誰?

解開工作與生活的限制,分辨哪些事值得花心思投入

早在 1980 年代,英國當代管理學大師查爾斯.韓第(Charles Handy)便已預言,終身雇用型態的全職就業人口將於 2000 年底少於就業人口的一半,每個人都會經歷脫離組織成為個體戶。他在著作《大象與跳蚤》裡將大型組織形容為步履沉重的大象;獨立工作者則為跳蚤,對組織而言可能時而惱人,卻能為團體帶來創新與改變。如今,僱傭形式變得更加彈性,韓第所預言的世界已變得更加普遍。

從殼牌石油、倫敦商學院教授到溫莎城堡聖喬治堂學監,一直擁有鐵飯碗的他在 49 歲時離開了大象的庇蔭,開啟作為跳蚤的「組合式人生」(portfolio life)。他表示,長期以來誤認人生只有受薪工作(paid work)一種工作類型,使他忽視並貶抑了其他類型工作,如家庭工作、志願工作、學習工作。這個狹窄的定義把經濟需求置於存在目的之上。

如果體悟到人生不只有賺錢一個目的,你就會思考走出組織的可能,也會開啟各種工作組合的想像。韓第比喻,就像土壤需要新的農作物,作物也需要新的環境獲得綻放能量,有時為了讓花朵再次盛開,需要「換盆」,讓種子在不同土壤中享有新的成長空間。

《中年的選擇》提到,進入中年的課題之一是學習放下將身分認同和單一工作綁定的執念。找到一生志業固然重要,但也不宜將雞蛋全數放在同個籃子內。中年是個好的節點,思考人生下半場還有哪些事值得投入。

提防「贏家的詛咒」,別因害怕失敗放棄嘗試

在轉換跑道的過程中,最痛苦的往往是事業最成功的人。人一旦習慣做領域中最頂尖的人,便會害怕人生在平庸中收尾,也就更加不敢或不想嘗試新事物。

哈佛商學院教授亞瑟.布魯克斯(Arthur Brooks)提醒,務必提防「贏家的詛咒」,若想永遠抓住成功,只會帶來失望,還會限制快樂與個人成長。《中年的選擇》指出,人生上半場多半圍繞在「社會對我有何期待」,專注於追求世俗的成功;而到了下半場,則應慢慢踏下成功跑步機,轉向思考「此生值得我活下去的事物是什麼」、「什麼能真正滿足我」及「我周遭的人是否幸福」。

南加州大學的研究將職涯模式歸為 4 大類別:直線型、穩定型、轉換型和螺旋型職涯,其中螺旋型職涯為在專業發展多年後轉換領域,但會銜接在前一段職涯中所獲得能力的職涯模式。在人生早期階段,多數人可能擁有的是直線型職涯,而《重啟人生》認為,當步入中年、展開人生第二曲線時,可能更適用螺旋型模式,將職涯發展從過去追求的事轉向現在真正想要的事物。

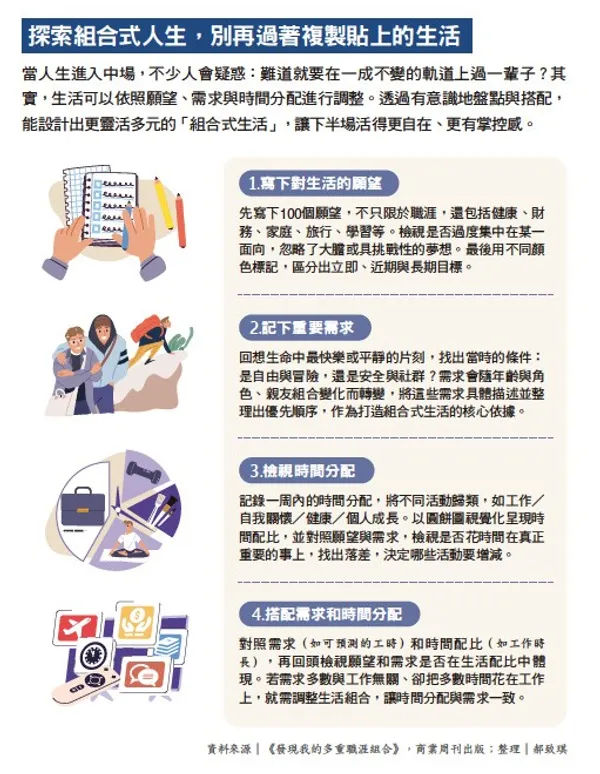

要開啟組合式人生,《發現我的多重職涯組合》建議先跳脫目前職業框架,思考自己有哪些身分與樣貌。可從旁人眼中了解:何時看到我最快樂的一面?何時會來找我幫忙?接著盤點自己從事過的活動、對什麼著迷,再與旁人印象並置找出交集。

組合式人生由於更碎片化,必須調和現實與理想,將時間模組化運用,如:韓第一年中將 150 天分配給有酬工作、25 天做志工、90 天做家務工作、其餘留給休閒。在斜槓成為顯學的今日,這或許是重新定義幸福生活的新解答。