對顧客「差別待遇」更賺錢?泰勒絲從 Spotify 下架新專輯,卻掀起搶購潮的啟示

最能開創互補商品利益者勝出

大衛.鮑伊曾說過一句耐人尋味的話:「音樂將變得像水電一樣方便可用。你們要做好不停去巡迴演出的準備,因為這可能是唯一有個人色彩的東西。」

這段話貼切點出了一個重點:在音樂產業中,除錄製唱片外,你還必須有可以拿來銷售的獨特商品,經濟學家稱之為互補商品。 音樂產業的互補商品如現場演唱會、周邊商品、書籍、MV,又或者像巴布.狄倫和金屬製品樂團聯名推出威士忌、邦喬飛推出粉紅葡萄酒等。

成功的企業都懂得鮑伊定理的重要。蘋果不但出售 iPhone、iPad 和電腦等硬體設備,還透過 Apple Music 銷售音樂、Apple Books 銷售書籍。

泰勒絲要求串流平台下架新專輯,竟刷新銷售紀錄

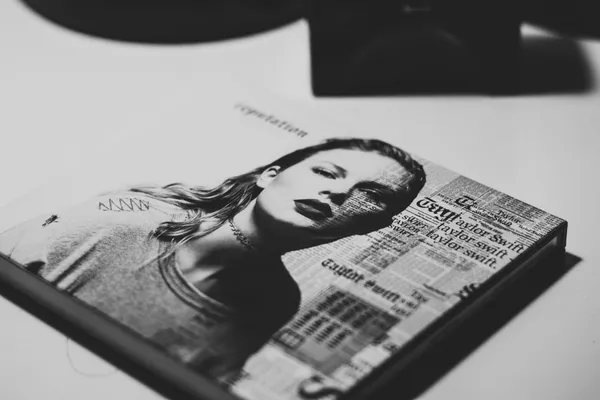

套用經濟學術語,音樂人也是擁有多種產品的企業。以流行歌手泰勒絲(Taylor Swift)為例,自 2006 年 17 歲那年發表第一張專輯以來,如今已是史上最成功的音樂人之一。

泰勒絲開創了認證粉絲機制、拉長售票時間、推出忠誠點數,既大幅提升收入,也賣出更多周邊商品。她還策略性的把自己的音樂從 Spotify、Apple Music 等串流服務下架,替自己和其他唱片藝人帶來豐碩成果。

2014 年,泰勒絲不滿 Spotify 免費廣告贊助服務的低報酬,將她的音樂從 Spotify 下架,改跟只提供付費訂閱服務的蘋果簽下獨家合約。三年後,Spotify 和泰勒絲所屬的唱片公司環球音樂,同意在專輯發行後兩周內只向付費用戶提供該專輯的串流服務,她的音樂在這之後才在 Spotify 重新上架。

她發行專輯《舉世盛名》時,首周更刻意不在任何串流服務上架。粉絲只能購買專輯 CD 或數位下載,結果首周銷量就高達 120 萬張。這項策略背後的經濟邏輯,是透過市場區隔化來進行差別訂價,讓付費意願較高的顧客,直接去購買專輯。

這些主動出擊的策略拉抬了泰勒絲的數位下載與 CD 銷量,創下專輯銷售紀錄,也賺進更多的串流媒體版稅。

貝佐斯以「未來不會變的事物」制定策略

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)曾跟我說,經常有人問他:「未來會有什麼改變?」但很少有人問他:「未來哪些不會改變?」他說:「第二個問題其實比第一個問題更重要,因為你可以依據這個問題制定策略。」在我看來,不變的是,顧客希望兼具便利、實惠、多樣性與絕佳收聽推薦的服務。能夠滿足這些需求的串流服務,就能成為在 21 世紀成長茁壯的少數平台。

我們當前可能正處於串流革命的初期。未來,眾多串流服務肯定會面臨洗牌,成功商業模式會以何種形式出現仍不得而知。串流媒體公司可能會取代唱片公司,也可能被唱片公司納入旗下。

Amazon Music 和 Apple Music 都不怕虧損,畢竟兩者都為母公司帶來了龐大的互補利益。亞馬遜透過銷售網路上的周邊商品賺錢,如果 Echo Dot 和 Alexa 最後成為高人氣的入口平台,吸引更多顧客在亞馬遜零售官網上購買球鞋等商品,亞馬遜便樂意承受來自 Amazon Music 的損失。亞馬遜旗下的 Amazon Prime 已經跨足電影和音樂產業,未來可能成為捆綁式娛樂串流的亞馬遜帝國。

現今能力普通、運勢平平的商人與音樂人所獲利潤是史上最低,而對那些才運兼具的人來說,他們可經營的範圍如此之廣,這讓他們可以前所未見的速度累積大量財富。

(本文摘自《搖滾經濟學》,天下雜誌出版)