勞權沒保障,生活更惡化!共享經濟沒說的殘酷真相,見證零工世代的哀愁

去年 5 月本土疫情嚴峻時,民眾足不出戶,Uber Eats、foodpanda 等外送平台訂單一夕暴增近 10 倍,促使更多人投入外送員行業。根據勞動部統計,2019 年底國內從事外送員的人數不到 5 萬,不到兩年時間,去年已攀升超過 10 萬人。

自 2011 年,《時代》雜誌(Time)將共享經濟(sharing economy)列入改變世界的十大觀念後,個人將閒置資產、人力,透過平台交換,互相提供所需服務的模式愈趨流行。

共享經濟標榜以租賃取代消費。一旦人們不用花費大筆金錢也能享受昂貴資產的效益,便能弭平與富人的生活水準差距,且有更多時間享受自由。

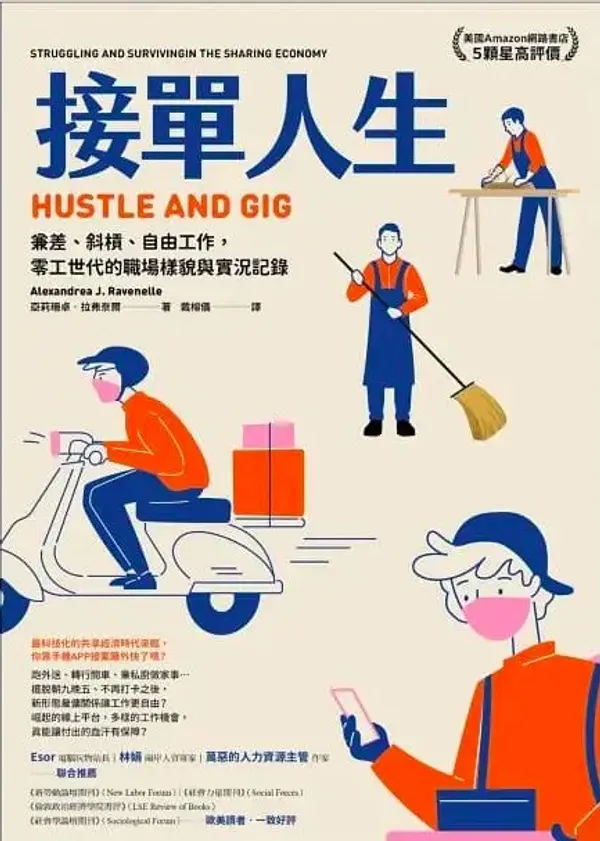

「共享經濟表面上是進步的經濟型態,但實為勞工權益的破壞者。」北卡羅來納大學社會學助理教授亞莉珊卓.拉弗奈爾(Alexandrea Ravenelle),在《接單人生》一書中指出,大眾原本期待透過共享經濟靈活、便利的交易模式,改善朝九晚五、被工作綁架的生活。但根據她長期追蹤、訪查多位零工(gig,靠共享經濟平台接單維生、沒有固定工作時間與收入的自由業者),發現他們的生活品質,並沒有比全職工作更好。

安全沒保障、任意砍薪,共享平台比慣老闆更無情

以收入來說,Uber 過去曾聲稱紐約 Uber 駕駛,年收入中位數超過 9 萬美元。事實上若以 Uber 內部統計,扣掉平台抽佣後、平均 25 美元的時薪來說,一周必須工作 70 小時、一年要工作 50 周,才有可能達標。

且即便時薪 25 美元優於運輸同業平均 22 美元,但該薪資也未扣掉油錢及保險費、稅金等車輛維運成本。根據拉弗奈爾訪查,在紐約的 Uber 司機一年要在保險與執照方面花費數千美元,等於每一塊錢,只有一半進到司機口袋。

在工時方面,能自主安排工作時段、享受彈性工時的便利與自由,是多數人投入共享經濟的初衷。但據拉弗奈爾調查,工作時段仍受制於市場需求,像如果駕駛在尖峰時段不開車,收入就會大幅縮減。另外像 Airbnb 這類出租資產的共享平台,房東雖可決定何時要出租房源,但平台也會規範房東的接待時間,及訊息處理速度,違者可能被停權處分。

更嚴重的,由於共享經濟的工作者在接單時,多採獨立承攬方式,而非僱傭關係。如此對勞工最直接的影響,是權責歸屬與安全性。根據美國職業安全與健康局(Occupational Safety and Health Administration)報告,多數零工在工作發生意外時求償無門,尤其是司機相關行業,受傷、遭襲的風險是一般勞工的 20 多倍,碰上意外只能自認倒楣。

再者,承攬方式也讓平台有任意改變僱傭條件的空間。提供清掃、房屋裝修等打雜服務的共享平台 TaskRabbit,曾將工作者自由接單的方式,改為須以 4 小時為單位接案,且平台派單的接案率不得低於 85%,許多原本靠該平台維生的零工,險些失去經濟重心。

另外,一般公司未經勞資協商,通常不能任意減薪,但像 Uber 過去在紐約就曾以提升客人上門意願為由,調降費率達 15%,變相減少司機能收取的費用。

大量兼差需求,加劇勞動市場貧富差距

若共享經濟的工作條件不甚理想,為何投入人數持續增長?麻省理工學院數位經濟研究中心主任布林優夫森(Erik Brynjolfsson)與麥克費(Andrew McAfee)指出,背後原因在於工作職缺兩極化。過去數十年來,科技大量取代可自動化的中階職務,職缺數量增加的,只有著重創意和解決問題能力的高薪職位,及自動化後成本不划算的低階服務性質工作。

而零工經濟勞動力市場還存有另一個不平等問題,具有較高技能水平和資本的零工,更容易搶占平台訂單。拉弗奈爾指出,像是有足夠資金擁有大量房源的 Airbnb 房東,或不用負擔租車費、能以名車載客的 Uber 司機,更有機會憑藉共享經濟獲得比高薪全職更優渥的工作環境,但也導致其他零工更難與之競爭。

政治學與社會政策專家雅各.海克(Jacob Hacker)認為,善於推銷自身能力與服務的零工,會與其他零工拉開競爭優勢,原因在於顧客的評價分數,將大幅影響其他顧客選擇及平台派單機率。且不像一般企業在勞工表現不佳時,能啟動績效改善計畫。無法提升服務表現的零工只能淪為平台弱勢,花更多工時接獲利品質不好的案。

拉弗奈爾認為,隨著共享經濟增長,平台享有更多資源及利益的同時,也負有更大責任,像是將零工視為正式僱傭員工,提供訓練、完整福利與保障,才是改善其處境的解決之道。