未秧Winter、湛樺

從讀書到考試,你可以更好!

目標、期待太高,快被壓垮怎麼辦?壓力就像一座書櫃,6 步驟檢視哪些書該留下

壓力,是一種資格。

我們經常抱怨壓力很大─以學生來說,必須應付學校的課業、補習班的作業、父母親的期待,還有行程滿檔的才藝課,或甚至是大考將至、放榜前夕;以社會人士來說,必須達到當月業績,兼顧職場人際關係,下班要應酬、隔天要起早⋯⋯這些瑣碎的大小事,要說永遠說不完,日復一日、日月積累,壓力變成了一種習慣,成了一種生活方式,成了每個人不得不面對卻只能刻意視若無睹的東西。

其實沒有那麼複雜,雖然抱怨起來總是長篇大論,你問問坐在酒吧吧檯的人近期有哪些壓力,大概通宵都說不完、理不清,但歸根究柢, 壓力的構成就是兩個來源:自己的期待;還有,他人的期待。 這個「他人」可能是父母親、同儕、親戚、手足,抑或是這個世界所運行的既定規則。一個人如果沒有想要擔起的責任、想要撐起的承諾,他並不會感到壓力,因為這代表目前沒有他所值得期待的、或者內心嚮往的人事物。

那麼每當我們感覺壓力罩頂的時候,能做些什麼?首先,別把壓力當成一種「重量」,如果用重量來感受,它將只能是一顆巨石,永遠重壓在你的肩膀上,從出生到死亡,越來越沉、越來越龐大,導致你只有「繼續撐著」和「被壓垮」兩種選擇。

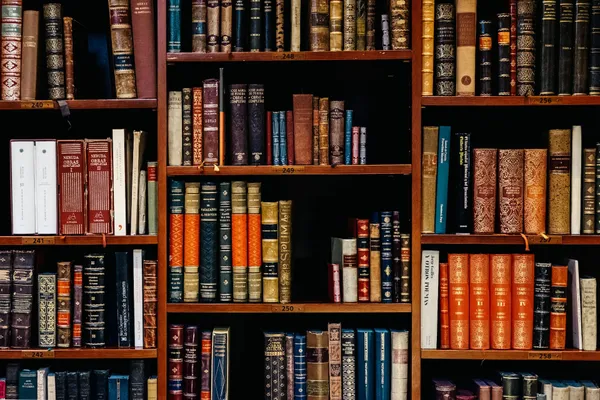

想像壓力是一座「書櫃」,用對方法就能清出空間

我們可以試試看另一種方式:將壓力視為一座「書櫃」,把它具象化、可視化,轉化成視覺上的感受。想像一下,你從出生便擁有這個空櫃子,隨著年歲增長、歷練漸豐,你想要學習的越多、你想要看的書越廣,這座書櫃於是越來越擁擠、越來越雜亂,若沒有適時的整理、清掃、排列,這些書便會開始堆疊、積塵,進而遮擋你的視線,當你想要找尋某本書或再放上新的書時,你便會毫無頭緒不知從何找起,或看不清楚還能把新書塞放在哪一塊空間。

這些占據前方道路、遮蔽視野的「雜亂」,可能來自於你勤奮學習的積累,還有肩負的責任與期許,倘若不好好梳理、檢視、取捨,你眼前的書櫃便會是一場混亂。對,壓力不是沉重,是種眼前的混亂,它代表了你過往的努力和對未來的期盼,也是一種資格證明,但混亂畢竟會阻擋目光、混淆你的自信,而我們只要用對方法,就可以好好清理出頭緒。

別怕!直視壓力的 6 個步驟

Step 1. 把壓力拿出來「討論」

不一定是和他人討論,也可以是自己和自己對話。雖然聽起來有些籠統,但相信我,這種類似每天對著鏡子自我省思的做法真的有用,想像每天晚上都有一個人理性的跟自己「討論」造成壓力的事項。切記, 壓力是可以「討論」,而且是「必須」要討論的,無止境的單方傾訴、抱怨只會帶來逃避。 面對壓力很重要的一點是從多重面向去思考、看待,把範圍拉大、把時間拉長,如果一味的使用單一角度、無法跳脫視野,那真的會讓人喘不過氣。

Step 2. 了解壓力的好與壞

現在是什麼事情讓你感到壓力?這個壓力帶給你的是全然負面的影響,還是其實也在督促你?先誠實對自己傾訴,究竟最大的困擾是什麼,例如是大考的壓力,還是自己對於目標成績的壓力?是因為設立的目標太過於遙遠嗎?還是時間上操之過急?

Step 3. 釐清自己處於壓力下的感受

你還好嗎?不必逞強,你可以對自己說:「我真的快要擔不住了、我很想要放棄了、怎麼努力了那麼久成績都沒有起色、我覺得自己永遠比不過那些天生聰明的人、我已經夠努力了⋯⋯。」很坦誠、很赤裸的面對自己心中所有的悲傷。

Step 4. 回想當初承接這份壓力的初衷

再回頭問問自己,當初是什麼原因讓自己擔起這份壓力、為什麼可以走到現在?是因為目標本身,還是對於自己未來的想像?抑或是你「想要追求更好的自己」的決心?然後再誠實的回答自己。現階段是因為時間久 所以一時疲累,還是因為短時間得不到成就感、缺乏回饋,令你沮喪而想放棄?

Step 5. 評估現在的壓力是不是適中、適量、適合

壓力不是越多越好,也不能少之又少,你必須了解自己所能承受的壓力之最,然後找到其中的中間值,做點調整,適當的放下一些不能承受之重。

想像你是在調整電量,太少啟動不了,太多容易爆炸。剛剛好的壓力可以督促你進步,但又不至於創造太遙遠虛幻的目標,健康的壓力值建立在個人的能力還有自律上,因人而異、因事不同。

Step 6. 認清與壓力共存的方式

「我帶著壓力,要如何繼續前行?」請想像有兩個人坐在星巴克的沙發兩邊,理性但嚴肅的討論這個話題,可能偶爾僵持、情緒波動,但最後雙方站了起來,給了對方一個最深刻的擁抱。誠實告訴自己,就算周圍的人視而不見、不以為意,但我明白你的難受。先釐清自己真實所想,也許剛開始會有點不適,但一旦開始認識自己、明瞭心底最痛苦最憂懼的那塊,才有辦法談解決,進而向前。

記得嗎?壓力可被討論、可被調整,如前面所說,它不是一塊石頭沉甸甸的落在你肩上,只是你看的書多了、肩負的責任高了,所以這一刻的壓力書櫃有點凌亂而已,給自己一些時間整理一下就好。

這場對話,隨時可以開啟,但只有你可以做到。

(本文出自《從讀書到考試,你可以更好!》,寫樂文化)