求好 vs 求快,要團隊兼顧可行嗎?Google 和 Apple 員工給我的啟示

長久以來,我一直支持經營者要格外積極經營公司文化,不要任其「有機生長」,否則結果會是「所有風格恣肆交雜在一起」。人們一拍腦袋就開始雞同鴨講,根本阻礙團隊工作和成果。

國際品牌的形象是由公司裡一小撮人推動的,對偉大的品牌而言,公眾見到的品牌形象鮮少會是「誰都可以」改動的。因此,一家公司很少會因為員工「奢侈程度不及我們的奢侈品牌」或「風趣程度不及我們的詼諧品牌」而聘僱、提拔和解僱他們。所以,尼采所謂「文化是……民族技藝風格的統一」,這觀念讓我震驚,也跟我的世界觀格格不入。

我跟著記起 Google 某男性員工寫的一份關於公司性別多樣化措施的備忘錄,引發公眾熱議,使公司陷於危機。 就算我們費盡苦心把品牌跟文化分開經營,公司的本色還是會多方透露出來,對內是文化、對外是品牌,這些底蘊還是藏不住的 。由此,我又回想起一段沉底的往事,躍上心頭的是 Nest(是Google LLC 的品牌之一,用於銷售智慧型家居產品)的「文化」。我曾協助建立一家叫 Revolv 的公司,後來就是 Nest 買走的。

Apple 前員工創辦的 Nest,被 Google 併購的適應不良

東尼.法戴爾(Tony Fadell)和馬特.羅傑斯(MattRogers),兩人都是 Apple 原 iPhone 團隊的要角,他們帶了一大群前 Apple 的同期員工創辦了 Nest。我曾在 Apple 工作,記憶中, Apple 的文化爭強好勝,最聰明、說話最大聲、行事最唯我獨尊的人會得到提拔 ,是一家自以為是到極點的公司,不過這家公司設計倫理的文化優秀,以顧客為本,也為工程巧思與盡善盡美而自豪。

Apple 做的是硬體,這項事實主導著公司的風氣,因為做硬體必須分毫不差,通常還要在產品送到顧客手上前幾年就規劃妥當。一位曾任職於 Apple 的 Nest員工所見略同:「我們在 Apple 常把一句話掛嘴上:『我們負責把欄杆底下擦亮。』什麼意思?有人可能會看那裡,而高品質的完成度,就要做到這個程度。」

這時 Google 出場了, 嘩啦嘩啦撒了 32 億美元買下 Nest。為了讓新併購的這家公司更上層樓,Google 不只花錢,更挹注了人才,老中青都有,而他們現在都是「前」Google 人了。Google 圍繞著網際網路所連接的軟體打造其文化,包括彈指 10 億使用者的市集、迅速的產品迭代、產品為「永久測試版」「20% 的工作時間」。所謂「20% 的工作時間」是指工程師每周可以花一天做他們認為有望導向 Google 未來成功的軟體專案。

提前 18 個月鎖死產品的某個面向,這種想法大多數 Google 人聽都沒聽過。同樣,產品發布 3 周前發明新功能,這種念頭 Nest 人也大部分沒見識過 。歸根究底,正是「追求完善」跟「越改越好」的二元對立造成沒有說出口的隱恨。大多數人根本抓不到癥結,只知道(Nest 那批)「肛門期未滿的瘋子」花了漫長的時間,開了數十次會,只為了討論連接線到底要用哪種塑膠,而(Google 來的)「那些言而無信的傢伙把老舊的東西,挑都不挑就往市場扔」,害他們的心血付諸流水。

許多 Google 人以為他們只是轉調到另一個 Google 的單位,畢竟是 Google 買下 Nest,然而 Nest 從第一天起就表明該公司將「獨立管理和營運」。這也造成沒說出口的嫌隙。Google 人把習以為常的聘僱作風帶進 Nest,根據他們對企業網絡的假定選擇供應商,連制定預算都沿襲舊慣。他們認為這些做法「理所當然」會被採行,就是這種自以為是讓 Nest 團隊惱火。說好的「把獨立創意給我們 Nest 自己領航」呢?

這把我們帶回到尼采的話。從 Google 和Nest 的併購,我近距離親身見識到「所有風格恣肆交雜在一起」。Nest「精心打磨」,Google「隨機應變」;Nest「循規蹈矩」;Google「凡事實驗」;Nest「品質頂尖」;Google「市占優先」。如此等等。Nest 被併購後的煎熬,有詳盡的公開報導,在我看來,其中許多難題都能回溯到前述技藝風格的大相逕庭,兩者差距連外行人都看得出來,導致文化和品牌的界線再也無從維繫。

公司的文化,說到底就是這些技藝風格的總和─品牌行銷和人力績效專家,你們聽不進去我也沒辦法!一種風格沒辦法藏在另一種底下,風格就是會從事業體上上下下的孔隙滲出來。不信的話,只要回顧公眾眼皮底下的 Google「內部文化」如何影響其「品牌認知」,就能明白了。

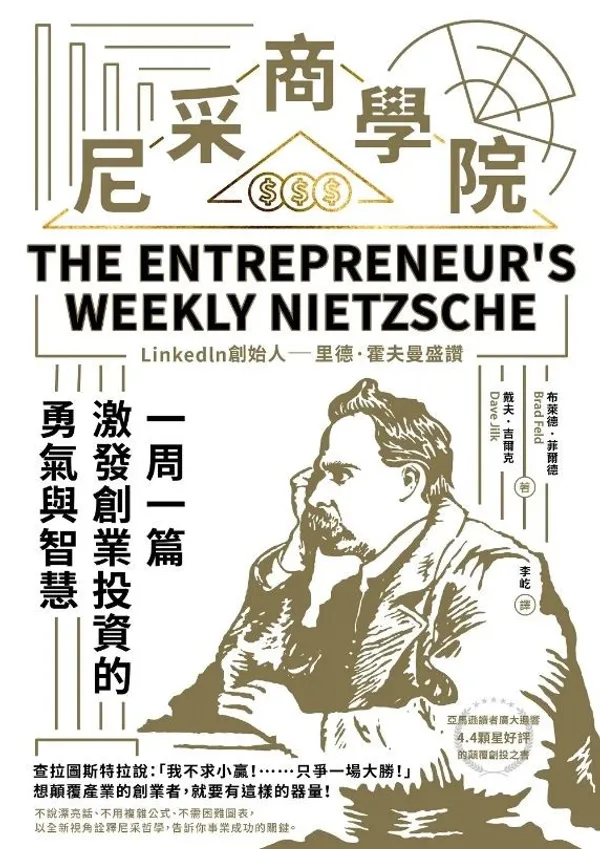

(本文出自《尼采商學院》,今周刊出版。)