總是不自覺迎合別人?從 16 個行為自我檢視,你是否有「討好型人格」

當我們走過童年、青少年時期,並邁向成年時,那些曾令我們感到安全的角色會一路跟隨我們成長。我們心想:這是當年保護我、讓我安然度過一切的做法,所以我也會繼續這樣做。

以下是一些成年生活中常見的討好反應。當你閱讀每一項時,不妨停下來問問自己:「我在什麼時候學會這麼做對我有幫助?它曾如何保護我?」

.總是擔心別人怎麼看我、喜不喜歡我、是不是在生我的氣。

.一味付出、不設界線,心中積壓許多怨氣。

.不計代價迴避衝突。

.總是害怕惹上麻煩或被當成「糟糕的人」。

.總是懷疑自己根本是個壞蛋,一直欺騙身邊的人。

.不斷尋求外在的認可與肯定。

.為了他人的好心情與快樂,壓抑自己的需求。

.對他人情緒與氣氛過度敏感、經常保持過度警戒。

.為了試圖讓自己被聽見或獲得理解而不斷解釋一切。

.覺得都是我的錯,只能不停道歉。

.因為不想讓任何人失望,或是根本不知道自己究竟喜歡什麼而難以抉擇。

.不信任自己的判斷與決策能力。

.難以辨識自己的需求並表達出來。

.總覺得自己不夠好,不配擁有任何成就。

.總覺得自己在「演戲」,拚命想讓別人留下好印象,以證明自己。

.覺得自己在人際關係中就像隻變色龍,不斷改變自己迎合他人。

別讓討好成為你的「生存模式」

討好的本質是我們為了避免遭到遺棄或拒絕,並盡量放大愛與安全感所學會的生存方式。諷刺的是,我們雖然下意識不希望被別人拋棄,最後卻選擇拋棄自己。為了滿足討好所需要的極度順從,我們不得不與自己的情緒、感受與需求徹底切斷連結。我們被迫壓抑自己的悲傷、恐懼與憤怒,只為了避免與照顧者產生衝突或引發其負面反應。但正如我們接下來將了解到的,這些情緒、感受與需求並不會就此消失,它們會以自我批評與自我厭惡的形式轉向我們自身。

當我們陷入持續的討好反應時,上述所列舉的諸多行為就會滲透到生活的各個層面。生存本能使我們的思考變得非黑即白: 為了以防萬一,我最好在每段關係的每分每秒都討好對方。

這並不是說我們永遠不需要討好。

面對老是找你麻煩的主管,討好確實有其必要;但面對提供你安全感且理解你的伴侶,它顯然沒那麼需要。當討好成為我們預設的行為模式,當我們就連面對最好的朋友、伴侶,或是那些令我們感到安全,甚至完全不需要討好的人,也開始討好時,正是展開療癒的最佳契機。其核心是:在我們不需要的時候擺脫生存模式,把長期的討好反應當成需要更新的舊軟體。

你現在已經進化到最新版本,舊版軟體已經不再與你的新系統相容。

熟悉等於安全

看到這裡,你可能會想:好吧,親愛的治療師,我知道討好反應過去曾經保護了我,但為什麼我現在還是無法擺脫它?

如果這一章你能只記住一句話,我希望是這句:對人類而言,熟悉等於安全,陌生就是危險,即使事實並不如此。

大腦中最原始的結構,也就是試圖讓我們活下去的部分告訴我們,安全感來自於熟悉感。如果身心對討好他人與過度警戒感到熟悉,是因為它們在早期的生存環境(甚至是整個社會)中提供了保護,我們才會把這些行為視為安全的象徵;即使那些情境有害,但人類還是會不自覺受似曾相識的情境吸引,因為我們知道如何在其中生存下來。

於是我們不自覺執行討好者的角色,因為這是我們熟悉的生存方式。

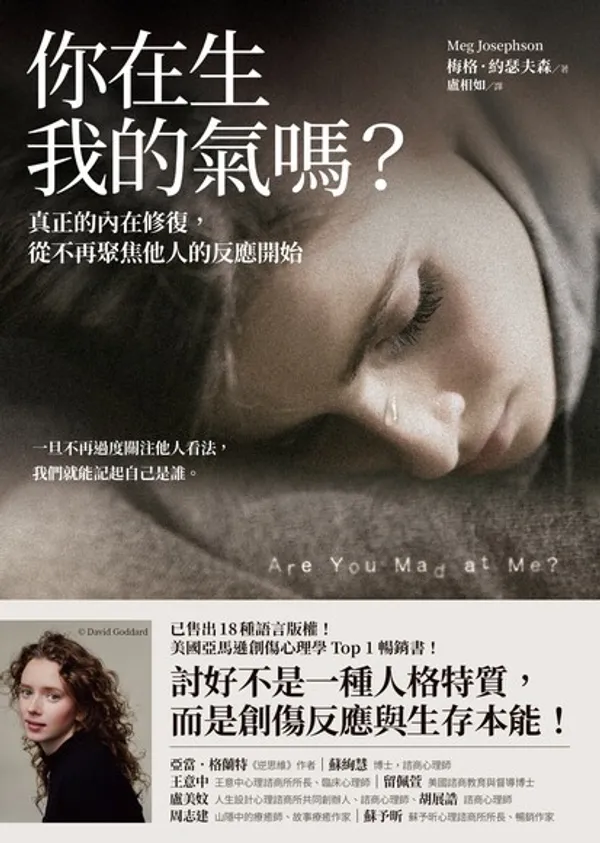

(本文摘自《你在生我的氣嗎?》,究竟出版)