(異塵行者) esor huang

回顧我的一年份「紙筆」筆記本,那些手寫圖像記錄更好的筆記

有次在一個 30 人會議場合中,抬頭望去,發現拿出紙本筆記做記錄的人不出 5 位,大多數人都用著手機、平板、筆電在做記錄(或是...做自己的事),而我居然是那五位拿出紙本筆記中的一位。

我現在是一個數位筆記與紙本筆記綜合使用者,大多數筆記還是以數位為主,但紙筆不離身,而從我差不多一年前寫下「避免數位干擾,我如何適時回歸紙本手寫筆記方法」這個「行動實驗」後,實作了一年,這不僅變成我的習慣,而且300頁的筆記本也差不多寫滿了。

於是在這即將「汰舊換新筆記本」的時刻,我重新把自己過去這一年這本已經變得厚重的紙本筆記本翻閱一次,然後把裡面最精彩的筆記拍照統整到一則 Evernote 筆記中,作為一次年度回顧紀念。(我還是不太信任自己可以長久保存紙本筆記。)(當然,我平常的紙筆筆記其實也一定是寫完畫完後,就會立刻拍照到 Evernote ,去跟其他工作筆記統整。)

那麼,我到底在這寫滿 300 頁的筆記本中,利用紙筆,做了哪些我覺得很適合紙筆的筆記呢?下面就用輕鬆的心情來跟大家分享。

1. 零碎構思時間,擺脫軟體限制

我是一個很喜歡利用「空檔(零碎時間)」的人,而我最常利用紙筆筆記本的時間就是這些零碎時間,例如開會中的空檔、移動之間,或是其他無法使用我覺得最有效率的桌機或筆電工作的時候。

這些零碎時間中,有些工作很適合智慧型手機與 App 來完成(例如 Evernote 快速收集照片與聲音,或是做文字筆記),但有些工作我覺得還是沒有找到真的非常好用的 App ,例如「畫出圖解」,我試過各種平板、手機的 App ,但最後我覺得紙本最快。(注意!這裡我說的是 App ,而非電腦軟體喔!行動與辦公桌是不同工作需求)

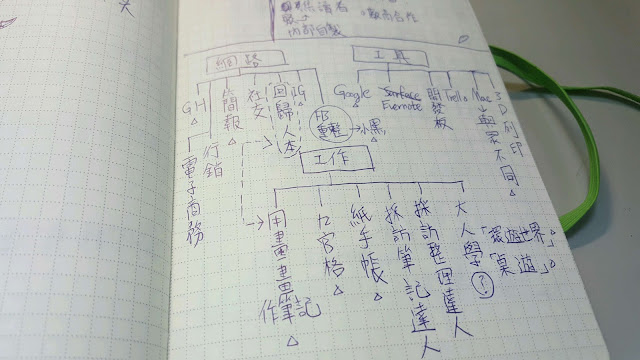

像是下面這張圖,我的印象就很深刻,那是 2016 年初在公司一個大型內部會議,這種會議就是每個人上去報告,但很多人的報告其實跟我無關,於是我就趁機拿出紙筆,在筆記本中畫出一個年度工作計劃,我大概只花了十幾分鐘的時間就完成。

我一開始其實沒有想到要畫成樹狀階層圖,就只是很單純的先從自己想到可以做的主題開始,慢慢的發現原來有多個主題,於是開始有了幾個不同樹狀圖,然後又發現有些子題彼此相關,就很自然的畫出連接線。這種「不考慮軟體功能」的感覺很棒,紙筆確實能夠最自由畫出自己想要的,而且「不浪費軟體編輯微調的時間」,在構思階段幫助我解放想像。

當然,後來我回到辦公桌,還是有把這些階層圖用「 XMind 」重新畫過,並轉存到「 Evernote 」,那就是一個整理的需要了。

2. 一圖解千言

有時候和別人開會討論時,與其我要用語言解釋個老半天,不如畫一張圖,能夠更快表達我的意思,這一點最近我在製作一本由「盧慈偉老師」撰寫的「畫張圖想得更清楚」新書(即將在2016年10月底出版),邊做書,我邊印證自己的經驗,有更深的體會。

下圖是我在 2016 年二月畫的,那時候我在製作「張永錫老師」的「早上最重要的3件事」書籍,一次會議中我建議老師應該讓內容「更有戲劇性」,一開始這樣的語言表達很難傳達我的意思,老師就說:「是要加入更多小故事舉例的意思嗎?」

我說:「不是。」那是什麼呢?我開始思考更好的表達方式,於是我打開我的紙本筆記,畫了兩張圖,再搭配解說說明「戲劇性」的意思。

第一張圖是一個不斷爬山登頂,最後下山的過程,我說戲劇性就是書的內容應該要層層推進,每一進展會有一個小高潮,最後到達大高潮,然後開始收尾做結論。

第二張圖是一個碰壁後找到新出口的過程,我說戲劇性是每個文章都是帶讀者去面對一個難關,但作者就像魔法師,可以提供「出口在哪裡」的指示,而且這個指示如果讓人覺得很神奇、很驚喜,有魔法效果,那戲劇性就會更強烈。

我想表達的是戲劇性不一定要依靠故事,而是內容對讀者的心情與思考有沒有帶來戲劇衝擊和戲劇轉折。而用不到一分鐘的時間在筆記本中畫出這兩張圖,當場解答了我們的討論疑難。

3. 空間感思考

紙本筆記很容易也很適合做「視覺筆記」,因為很多想法是有「空間感」的,也就是想法與想法之間彼此有「位置關係」、「距離關係」,而文字記錄很難把腦袋中的這種空間圖像表達出來,軟體又不一定那麽自由,所以我喜歡用紙筆來做視覺筆記(然後再拍照轉存數位,一定要強調^^)。

像是下圖是我在思考 Evernote 課程、 Google 課程時,想要找出對企業、工作有幫助的學習架構,這樣一張圖,要用數位軟體畫出來,老實說我覺得要花很多時間搞懂一些特殊設計的功能操作,但用紙筆畫,大概只要十分鐘就能完成。

所以當我想要做圖像思考,當思考的內容是有「空間感」的時候,我喜歡拿出紙本筆記做記錄。

4. 畫出可溝通的設計概念

我不是專業設計師,但是在出版工作中一定要和設計者交流,跟他們討論封面、排版要怎麼設計,這時候這些「設計草圖」我一樣喜歡用紙筆畫,然後拍照寄給設計師溝通。

因為我的工作不是真的要做設計,我也不是要提供專業的設計草圖,我只是要讓設計師知道我的意思是什麼,這時候簡單幾分鐘用紙筆畫出來,就是最快的方法。

像是下圖同樣是我在製作「早上最重要的3件事」這本書時,想要在「內封面」製作一個「時間管理自我檢核表」,要怎麼跟設計師說明我想要的規格呢?我就直接畫出這些草圖,然後請對方設計。

不過這邊我要強調的是,如果我需要畫的是一個「以後還需要隨時修改的設計草圖」,那麼我會在電腦上使用專業軟體來畫,例如「好用原型設計軟體 Mockplus 免費畫互動 App 與網頁」。

5. 把複雜想清楚的清單

也不只是臨時的、片斷的、畫圖的需求我會用紙本筆記,有時候遇到「真的很複雜」的思考時,我也會打開左右頁空白的紙本筆記本,然後開始整理我最混亂的思緒。

這時候我會給自己半個小時空檔,沒有任何數位工具的干擾,把自己腦袋裡的東西盡可能倒進這空白筆記中,然後做重新的連結與計畫,想清楚了,再把重點謄寫到數位筆記中管理。

在這一年中,有兩三次很混亂的思考階段,我都用這個方法理出一些頭緒。(你還可以參考這個筆記方法:一分鐘學會幫你理出頭緒的筆記 3 層空間格式法)

6. 單純寫字

最後,大家應該都有發現,我雖然念中文系,但我是一個寫字很醜的人,這或許也是我不太喜歡把自己的記錄留念在紙本筆記的原因吧!

不過單純把字寫出來,即使像我這樣字很醜的人來說,也可以是一種抒發。這時候不一定是什麼記錄或靈感收集,就是單純把某些話寫出來,可以讓自己安定,你也可以試試看。

以上,就是我的 2016 紙筆手帳的記錄回顧,我自己找到紙本跟我的數位筆記(Evernote)最好的搭配是:

讓紙本筆記負責圖解、視覺的思考,用來做行動時間的一種「特殊 App 」,並且當作思考的重要輔助。

其實我也想過另外一種可能性,如果我買一台 Windows 平板加筆,或是 iPad 平板加筆,會不會也能滿足上述需求,甚至同時兼顧紙筆與數位的優點呢?因為我還沒有這樣的深入體驗,歡迎大家來補充建議。

延伸閱讀相關文章:- [筆記術-2] 改掉畫重點與抄筆記習慣,寫與說的筆記更有效學習

- 做好大人的學習筆記:如何開始建立你的技能系統?

- 子彈筆記術(上) Bullet Journal 快狠準清單日記法教學

(本文出自電腦玩物,原文請點此)

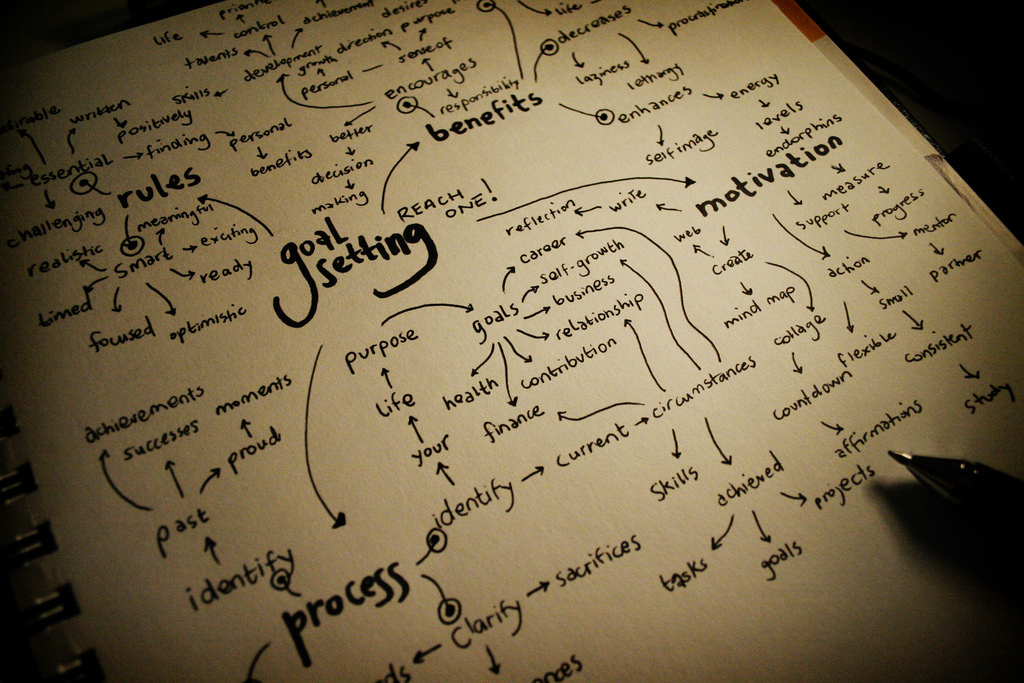

圖片來源/Angie Torres via flickr, CC licensed