商社男

你一年買幾本書?台日書市一樣慘,出版業怎麼活?巨頭角川的啟示

當各賣家紛紛趁著 1111 購物節大肆招攬顧客時,卻有不少書店聯合歇業,表達對網購業者的不滿。相較於原本定價的 79 折,網購業者在 1111 期間用定價的 66 折來銷售書籍,中小實體書店無法跟進如此低價的「削價競爭」、出版業者也怕 66 折會成為常態,威脅日後獲利狀況。

看到這則新聞,感覺台灣出版業的氣氛已經低迷一陣子了,身為出版大國的日本是否也如此不景氣?讓我們從出版業上下游的 3 個角度:讀者(顧客)、書店(通路)、出版社(製造商),看日本出版業界的現狀。

台灣出版不景氣,日本也是嗎?從 3 角度看日本出版業現況

1. 讀者(顧客)

只要讀者多,那整個市場狀況就不會太差。但目前日本面臨到 2 個問題:少子化、不看書的人變多了。

首先是少子化,因日本人口一直變少,看書的人就變少了。從代表未來閱讀人口的「小學生」就能知道端倪,20 年前小學生人數還有 730 萬人,如今只剩 630 萬人,足足少了 100 萬人,以每個小學生購買 10 本讀物推估,那光小學生讀物一年就少了 1000 萬本的市場,以每本 200 元台幣來算,少了 20 億的規模。

再來就是「不看書的人變多了」的狀況,日本有項有趣的調查,發現 2010 年「整天完全沒看書」的大學生只占整體 33%,但 2019 年卻提升到 48%。其實應該不是完全沒看書,只是能獲得資訊的途徑變多了,手機、電腦、戶外活動等太多東西跟書搶眼球的時間。

從上面能看出對日本出版業來說,產業環境也持續在變化,而且變得越來越困難。

2. 書店(通路)

不少人說電子書興起會排擠到實體書市場,但書局生意變差真的是因為電子書嗎?據日本出版協會調查,電子出版產業在 2015 年的市場規模為 1500 億日幣,2018 年成長到 2479 億日幣,3 年內多了快 1500 億日幣。

理論上電子出版市場多出來的 1500 億日幣,應該是從實體書轉移過來的數字(把買實體書的錢改買電子書),但實體書籍自 2015 至 2018 年,足足少了 2300 億日幣,少的數字遠比電子出版產業成長的 1500 億日幣還多。換算便能得知,原本購買實體書的讀者只有約 65% 的消費習慣轉移成購買電子書,剩下 35% 的並沒轉買電子書,而是直接消失了。

事實上,在沒電子書的 1995 年,整體書籍市場還有 5,800 億日幣左右,但 2018 年電子書加實體書市場全部只剩 4000 多億日幣,整體少了近 30%。所以能得知,電子書的出現不是實體書衰退的主因,而是整個書籍市場在電子書出現前就衰退了。

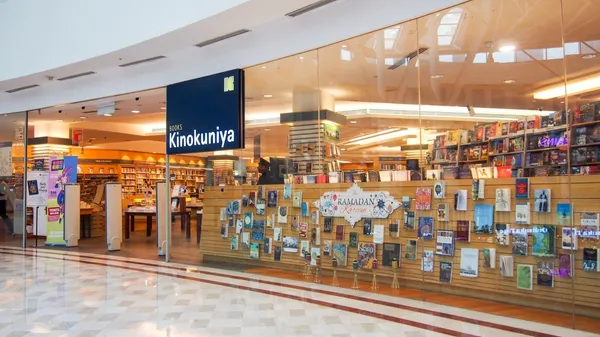

至於書店的實際營運狀況,大家比較有記憶的日本書店可能是紀伊國屋書店(KINOKUNIYA BOOKSTORES),目前在全日本共有 68 家,海外也有 39 家,在台灣目前有 4 間。

而日本最大零售商場永旺集團(AEON Group)的未來屋書店,是日本店鋪數量最多的書店品牌,2017 年時超過了 300 家,但到最近卻只剩 200 間左右。大集團旗下的書局都抵擋不住潮流了,其它小書局就更辛苦了。

3. 出版社(製造商)

出版社可說是上下游中變化最大的。目前日本出版業界最大的角川集團(KADOKAWA Holdings,以下簡稱角川)年營業額約 2000 億日幣。

營業額做到這麽大,到底角川把出版做到哪些領域?

日本出版業龍頭角川集團,從出版轉型成「IP」文化事業

角川從 1945 年的小文學出版社開始,1956 年出版角川國語字典(學日文時的好朋友),1976 年開始拍電影,1983 年進入電玩雜誌市場,1985 年出版動漫雜誌 NewType,1990 年開設都市情報雜誌 Walker 系列,2014 年開始經營網路媒體。能看到角川持續配合社會每階段不同的消費需求,跨入不同主題或領域的出版事業。

這幾年由於網路興起,角川也做了很大的轉型,不再強調自己是出版社,而是一家聚焦在智慧財產權(Intellectual Property,以下簡稱 IP)的文化事業,文字、聲音、影像等都在 IP 範圍內。而為了貫徹以 IP 為出發點的理念,角川的 3 個經營目標裡,就有兩個提到 IP:

- IP の創出:現在一年約產出 5000 本雜誌、書籍等作品。

- IP 展開の多重化:不再局限紙本,而是根據不同讀者需求,積極地把作品電子化。

- メディアの多重化:除文字外,利用圖像、聲音、動畫等多重媒體跟消費者建立新的接點。

從電子書平臺 BOOK WALKER、小說投稿網站 KAKUYOMU、動畫網站 Niconico(ニコニコ)等,都能看到角川在新出版領域上的前進。從 IP 產品的積極產出及跨足傳播。角川從一本文學作品的出版社啟程,如今演變成「媒體集團」,去(2019)年更成立了資訊通信公司 KADOKAWA Connected。

看似變小的出版業 vs. 默默長大的 IP,出版業下一步在哪?

看了日本出版市場後,能做出一個假設:日本讀者雖然看書的時間變少,但書本之外,文字、聲音、影像等接收訊息的方式,已經有可能變成主流,這些方式也開始從紙本、手機、螢幕等途徑或工具傳遞給消費者。雖然日本出版產業看起來在變小,但其實新的 IP 出版產業,已默默地擴大版圖中。

回到開頭的書店歇業事件,從日本出版業的狀況能得知,在進入網路世界後,資訊傳遞的方式及媒介,應該不會再回頭,甚至還會有更不一樣的方式出現,與網路相關的出版產業將越來越逼近實體出版產業的地盤。

不過網路世界也有缺點,就是互動性沒實體高,書店能善用這個優勢,看是否可發展收費的作者演講、收費讀書會等,尋找適合新網路時代的商業模式。相信小資本的企業仍能用更靈活、多元的方式,在市場上走出自己的一條路。

(本文由「商社男的外食迷宮」授權刊登)