競品降價20%,不跟進就完蛋?解決問題的常見失誤:搞錯「真正的問題」

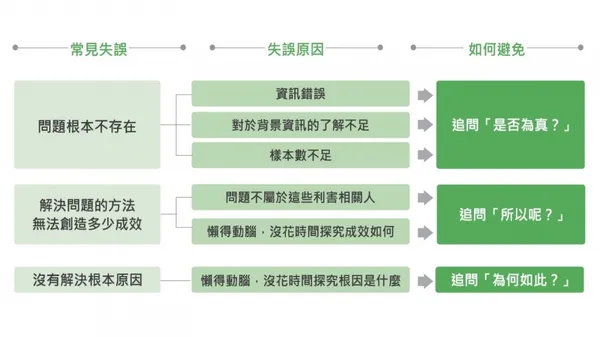

專業的問題解決者會問出對的問題,並找到問題的解方。然而,根據我的經驗,大部分人常犯的錯誤都是在前半段。換句話說,通常都沒有找到對的問題。常見的情形有 3 種,如下圖:

一、問題根本不存在

首先,是解決一個根本不存在的問題。這尤其容易發生在辦公室會議裡,原因是離營業現場太遠,問題的呈現通常只能透過書面報告或是相關人員片面的資訊或報告得知。

舉例來說,你可能收到一則訊息:「競品突然降價 20%,搶走我們不少生意」。此時,你的直覺可能會是:「我們是否也應該降價反擊,避免生意繼續流失」。

然而,這有可能是一個錯誤的訊息,純粹只是負責通路的同事聽某通路說過而已,而該通路只有經銷自己的產品,對競品的價格也不是很確定。也有可能是對該訊息背景了解不足─某客戶確實拿到 8 折價格,但因為他一次買了一堆相關產品,所以拿到此價格算是捆綁銷售的一次性優惠。或者是偶發事件,剛好某競品經銷商要結束該產品線銷售,所以用成本價賣給客戶,樣本數少,並不能代表競爭對手的整體行為。

如何避免這個錯誤?最好的起點就是發揮批判思考精神。得知訊息的第一時間不要囫圇吞棗,而是要問自己: 這個訊息是真的嗎?這個訊息怎麼來的,有驗證過嗎?

二、解決不重要的問題

另一個常犯的錯誤,就是抓到不重要的問題來解決。換句話說,就算解決該問題,也不會帶來什麼明顯的好處。為什麼會發生這個錯誤?很多時候就是因為沒有多想一步,看到問題就像打地鼠一樣,看到一個打一個,而不是去思考「解決這個問題又如何?」。在顧問業有個詞用來形容這種情形,叫做「智能怠惰」(intellectually lazy)。

還有一種可能,就是抓到「別人的問題」。就算解決了該問題,可能對別人有好處,但是對自己的利害關係人,不論是股東、老闆或自己的部門,都沒有任何好處。此處要特別注意的是,有些複雜問題會牽涉多方利害關係人,此時解決該問題,可能對某方有利,對某方反而有損害。應該要更顧慮哪方的利益,這就得由決策者來判斷取捨了,並不一定能找到皆大歡喜的方式。

避免此錯誤的祕訣,就是問自己:「所以呢?」發生了這個問題,對我或是我在意的利害關係人而言,影響是什麼、範圍有多大?

三、沒有解決根本原因

這是解決問題時常犯的典型錯誤,簡單來說就是治標不治本,沒有進一步思索為什麼會發生這個問題。如果沒有從根本上解決問題,該問題只會不斷重複發生,這也是一種所謂的智能怠惰。避免此錯誤發生的方法,就是養成問「為什麼」的習慣。

發現問題本質的方法與步驟

說明至此,相信你應該已經對「是否為真?」、「所以呢?」與「為何如此?」3 個提問耳熟能詳。以下總結如何應用這 3 個提問,來識別根本原因。

先問「是否為真?」

首先,每個問題一定會有個起點,有可能是最近一期業績報告的結果不佳、收到客訴抱怨產品出問題、通路銷售下滑、店內客流和前期比起來大幅減少、產品上市銷售不如預期、員工離職率提高等等。此時,先自問「是否為真?」,盡量透過多個管道,確認該問題真的存在。

此處舉一個假想的例子,來說明顧問會怎麼思考問題。(請注意,此處故意避免引用實際的數字或資料,以避免無謂的爭論。)以「人才外流」為例,確實有很多人憂心,好像有愈來愈多優秀人才都跑到國外工作。但是,是真的嗎?

顧問在面對這個問題的時候,會先思索如何定義「人才」,這就會涉及到底必須在意什麼樣的人才。如果是半導體產業的人資主管,可能會在意的人才也許是半導體工程師;如果是政府相關單位,可能會在意的人才或許是名校畢業的學生。

一旦確定了目標人才,接下來就要收集相關資料,以證明「人才正在外流」。要特別注意的是,須盡量透過多個管道來證明這點。 光是靠某篇研究報告或是媒體引述專家發言,很可能因為統計口徑或定義不一致,導致數據不一定相關。 比方說,專家說的半導體人才,是指電機或物理相關科系畢業的學生,然而對某些公司而言,人才指的是已經有行業相關經驗 3~5 年的社會人士。因此,最好能夠佐以行業專家或相關人才的訪談,以便交叉確認(cross check)該趨勢的存在。

二問「所以呢?」

如果確認該問題存在,接下來就要問「所以呢」,以確定該問題造成的影響有多大。此處特別重要的是,要澄清是對「誰」的影響。一般而言,「誰」指的是問題牽涉到的「利害關係人」(stakeholder),也就是你要幫忙解決問題的對象,對內可能是公司、董事會、老闆、主管,對外是客戶、供應商、通路商等等。

以上述「人才外流」的例子來說,為了回答「所以呢」,首先要知道是幫「誰」解決這個問題。如果你是半導體產業人資主管,負責的對象可能是公司、執行長或技術長:目前正苦於研發人才不足,因此造成許多研發專案行程延宕,甚至影響未來產品競爭力與業績。

然而,縱使如此,人才外流對公司的影響真有那麼大嗎?也不盡然,搞不好現在國內人才還是很足夠的;雖然外流人才的趨勢正在上升,但是對公司的影響並不大。此時,「人才外流」的問題就不是你該擔心的問題。

如果你是政府經濟相關部門的單位主管,這時候的「誰」有可能是自己的上級單位;如果在意的是 GDP 成長,那就需要進一步思考人才外流的「所以呢」在哪。假設這些外流的人才去到其他國家,對其公司有所貢獻,而這些公司對臺灣經濟的幫助有限,那麼人才外流確實有可能對臺灣的經濟成長有負面影響。反之,如果有很大一部分的人才外流,最終還是在臺灣的跨國企業的海外據點服務,那麼對經濟的影響就不一定那麼負面。

總而言之,該問題對利害關係人的影響必須夠大,才值得繼續深究下去,探索造成該問題的根本原因。

三問「為何如此?」

確認該問題對利害關係人的影響夠大之後,最後就要問「為何如此」,尋找造成該問題的根本原因。

在解決問題的實際過程中,有幾種尋找根本原因的方法,如圖。

最簡單直接的方法,是連問 3 次「為什麼」。為何是問 3 次,而不是 4 次或 5 次?這沒有什麼科學根據。有些公司甚至要求連問 5 次「為什麼」(最有名的是豐田汽車)。重點是,要保持打破砂鍋問到底的心態,不能只停留在表層的原因。

如上圖顯示,如果問得愈深入,愈能找到問題的本質,以解決根本問題。

還有一種方式,是利用議題樹(issue tree)進行分解,與前述金字塔原理類似。分解時要謹守 MECE 原則,並透過層層分解來找出可能的根本原因。舉例如下圖。

然後,必須利用假說思考,透過訪談、討論、現場參訪的方式,快速建立根本原因的假說,接著再去驗證、進化假說,如下圖。

最後,有幾點要提醒。首先,上述 3 個方法並不互斥,可以並用,也沒有哪個方法一定比較好,還是要看各個問題發生的當下情況而定。再來,追究問題本質會有一個限度,之前提過「Sweet Spot」的概念,此處就是要在影響力與可解性上取得平衡。總之,不論是用哪個方式探索根本原因,一開始得到的都是假說,必須通過驗證才能確認。驗證方式舉例如圖4-7。

驗證的時候,基於資源與時間有限,須謹記把握 80/20 法則,80% 的結果來自於 20% 的關鍵原因。根據我過去的經驗,再怎麼複雜的問題,總結出的根本原因通常不會超過 3~5 個。有些時候,會看到某項分析洋洋灑灑列出 10、20 個問題的原因,這通常不代表分析得很透澈,而是因為智能怠惰,沒有去抓出最關鍵的因素。

(本文出自《BCG 問題解決力》,時報出版。)