比起加薪,6 成的人更想換主管!有 4 種心態的領導者,才能收服人心

你會如何評價自己的主管?或者,身為主管的你,認為員工如何看待你?

主管都不希望成為部屬心中的「蠢蛋」,但加州大學領導管理學系教授萊恩.高佛森(Ryan Gottfredson)援引研究數據指出,比起加薪,65% 員工更希望撤換主管;44% 員工認為,現任主管無法協助他們提升生產力。

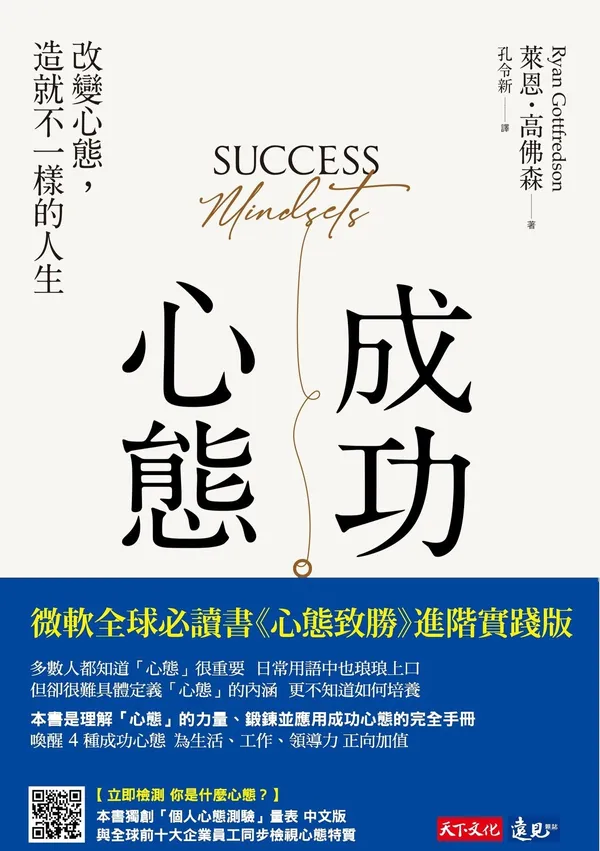

高佛森在新書《成功心態:改變心態,造就不一樣的人生》,以一名非營利組織的執行長為例,他擁有組織心理學博士學位、在業界有 20 多年資歷,而且能侃侃而談組織價值,使捐款收入年年雙位數成長。

但是,這位執行長的管理方式卻有很大的問題,他把目光都放在抓錯,卻拒絕承認自己會犯錯。員工想不起上次被老闆稱讚是什麼時候,導致離職率居高不下、氣氛低迷。執行長以為是薪水太低、工作太忙,卻始終不知道,問題其實出在他的威權領導。

為什麼外人看來一清二楚的錯誤,自己卻無法察覺?高佛森表示,這跟心態(mindset)有關。當你誤以為擁有最好的想法、思考與決策模式,就可能一直採用無效的管理方式而不自知,彷彿帶著故障羅盤的探險家,怎麼做都會偏離航行軌道。

在過去,領導力研究長期聚焦在領導者的行為,探討領導者應該做哪些事情,才能提升組織效能;但現在多數學者認為, 領導力的關鍵不僅是行動,其行事動機的影響力,不亞於實際行為 。高佛森形容,心態就像是我們的「心理鏡頭」,決定我們如何看待世界,這也解釋了為什麼同一件事情,大家會以不同方式詮釋,因此產生不同的行動。

作者深入研究管理學、心理學、教育學等跨領域的學術文獻,發現「心態」是許多獨立的特質。為了建構更周全的領導力心態框架,他歸結出 4 組架構,能從不同層面形塑領導者的行為,像是怎麼面對不同意見、如何處理挫折,包括:

1. 定型心態(fixed mindset)和成長心態(growth mindset)

當你遇到困境時,你想的是「完蛋了」,還是希望奮力一搏?定型心態者相信,能力、才華與生俱來、無法改變;成長心態者則相信,每個人的特質可以因努力而改變。

如果領導者堅持選用「聰明」的員工,團隊可能為了保持「聰明」形象而作假;反之,如果相信員工具有發展潛力,可以被啟發、有能力改善,也會鼓舞團隊士氣。

2. 開放心態(open mindset)和封閉心態(closed mindset)

你容易接納迥然不同的做法嗎?擁有開放心態時,人們會渴求最佳的思考或做事方式,積極尋求回饋,也能承認自己所知有限,不會對員工或他人意見嗤之以鼻。

困難的是,多數領導者自認心胸開放,因此未能察覺自己其實抗拒他人的建議。要從「我充分理解」轉變為「我還沒充分理解」的思維,不妨回想過去做抉擇的經驗中,你是如何看待當時沒被你選中的選項?你的想法是什麼?問過多少人?對方不贊同你的想法時,你是否會抗拒?

3. 進取心態(promotion mindset)和預防心態(prevention mindset)

當你在球場準備要踢決勝負的最後一球,你想的是「我必須射進,球隊才能贏」,還是「我必須射進,球隊才不會輸」?前者代表進取心態,後者代表預防心態。

研究發現,兩種不同心態的球員,射門成功率差距達 30%。進取心態者通常會為了目標接受挑戰,而預防心態則習慣挑些不費力的事情做。瑞士聖加侖大學(University of St. Gallen)研究顯示,企業執行長進取心愈強,愈能善用商機,組織也愈靈活,但在多數組織中,領導人都沒有明確目標,因此應該重新思考自己為何接任主管、想達成什麼,譬如想讓部門發揚光大、改善工作流程等,再設定具體步驟。

4. 向外心態(outward mindset)和向內心態(inward mindset)

作者調查,近半員工並不認為自己被「當成人」在關心,這也與高離職率息息相關。領導人擁有向內心態,會認為自己比他人重要,思考如何獲得外界的讚賞,讓自己有更多被看見的機會;若培養向外心態,則認為他人與自己一樣重要,更重視員工感受。

要從向內心態轉為向外心態,領導人要去想「如何讓員工願意熱情投入?」包括反思自己的作為會不會影響員工表現、自己是否應做到卻沒做到某件事,就把愧疚感轉嫁到員工身上?

研究顯示,我們的心態其實具有獨立與連續性,是程度高低之分,就像各自落在 4 條光譜的某處。簡單來說,一個人可能具有顯著的成長心態,卻同時有著封閉與預防心態的傾向。

但是無論你的心態具有哪些特質,都能夠透過這些「心態標籤」,知道哪些心態可以培養;唯有了解你心態的光譜位置,才能對症下藥,解決那些在工作或領導上的疼痛。