採訪‧撰文 吳美欣

找直屬主管做 mentor,不是好的選擇!師徒制的成功關鍵是?

想像你剛進一間公司,還不熟悉工作內容、組織文化與溝通方式,有個職場前輩,在你身邊指導你,你是否會覺得比較心安?《富比士》(Forbes)2019 年調查,有資深前輩帶領新人適應環境,可降低員工離職率近兩成,在日後工作表現也較好。美國西北大學研究也指出,有優秀前輩指導的員工,擁有較多升遷機會、較高薪資、以及較好的工作表現,成為超級巨星(superstars)的機率是其他人 6 倍。

美國喬治亞大學工業與組織心理學博士、政治大學企管系特聘教授胡昌亞表示,師徒關係(mentoring)能讓員工花費最少時間,適應工作內容與組織環境,提升留才率與組織生產效能。對徒弟而言,可以更熟悉工作內容、適應組織文化、建立人脈;對師父而言,能滿足成就感、人際連結等內在動機,也有助於降低資深工作者的職涯停滯感。

《財星》(Fortune)報導,美國 500 大企業中,有近 70% 實施師徒制;在台灣,商業雜誌《Career》2006 年調查,76% 上班族曾在踏入職場時,受過職涯導師照顧。

師徒制原意是工作場域上的人際關係(interpersonal relationship),是指資深者傳授智慧與知識給經驗較少的同伴的過程。「mentor」(導師)一詞是從古希臘神話人物曼托爾(Mentor)的名字延伸而得。曼托爾在國王參加特洛伊戰爭期間,在宮中輔佐王子鐵拉馬庫斯(Telemachus),所以後來「Mentor」就引申具有指導、陪伴的意味。

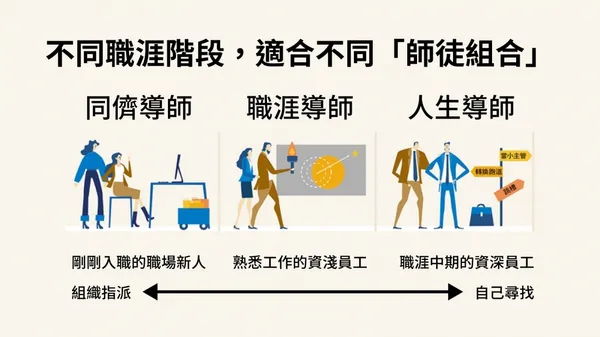

後來也有企業在內部建立正式的 mentor 制度,所以如今師徒制涵蓋正式與非正式的人際關係。前者是你進入公司後,企業便指派一位指導者給你,後者則是由你主動建立人脈連結、向前輩請益,比較偏向友誼關係。在職涯發展早期調查中,發現表現好的員工,背後通常有一個好的指導者,才促使企業把師徒制常規化,替每位新進員工分配指導者。

表現愈好的新進員工,愈容易受到前輩幫忙

胡昌亞表示,過去師徒制研究多半在談論師父與徒弟如何配對才會成功,舉例來說,性格、價值觀與做事方式相近的師徒,對這段關係會比較滿意。但是她的研究主要是回應大家對師徒定位的誤解,譬如,徒弟誤把導師當成是職場上的 babysitter(保姆),以及如何避免在師徒關係中讓徒弟感覺自己被壓榨。

以前者來說,被指導者不是一有問題就找師父,因為在任何人際關係中,大家都喜歡與正向的人互動,更重要的是,師徒關係屬於在職場上的專業關係(professional relationship),導師會觀察徒弟有沒有潛力,因為在職場上,大家時間跟資源都有限。因此在國外研究中有個「明日之星」(rising star)假設,在談非正式師徒關係中,誰容易找到師父?答案是主動性高的人。一是他們會主動建立關係,在建立關係前也會做好準備,知道可以向哪些人請教哪些問題;二是遇到困難時,他們也會先想好有哪些備案,再去請求協助。

指導者會認為你性格積極、具有發展潛力,值得跟你建立關係。換句話說,師父會主動幫忙徒弟,並不是考量對方需不需要幫助,而是他值不值得幫助。因此表現好的人,更容易受到幫忙,這些是長期累積下來的人際互動結果。

胡昌亞研究也發現,徒弟的情緒會影響導師喜不喜歡這個徒弟,指導者愈喜歡被指導者,就願意提供更多幫助。

假設徒弟都是愁眉苦臉、帶著負向情緒去求助,久而久之師父對徒弟就不會有太多好感;即使你遇到挑戰、但是當你帶著解決方案,去找師父時,情緒就不會那麼負面,師父也會認為你有潛力,願意支持你。

對後者來說,要避免員工產生被壓榨感,在指導者選擇上,就應該避免指派直屬主管作為導師。胡昌亞舉例,某人在你的部門待了 3 年,非常熟悉工作內容,你也知道他想調到另外一個部門,可是這麼好的人要離開,你就得重新找人,你會不會讓他走?恐怕不會。

假設是非直屬主管、其他部門的資深同事,才比較可能告訴你,遇到這種情形怎麼跟主管協商。一方面迴避在職場上的利益衝突,一方面也讓徒弟有拒絕或反駁導師的空間。

擔任導師的,多半是企業的中高階主管,他們在平常工作已經很忙碌的情況下,還會有擔任導師的意願嗎?但是胡昌亞研究中發現, 職場導師工作很忙很累、與他是否願意擔任師父沒有相關,反而是導師對工作的熱情,譬如對工作很投入、認為公司對你很重要、或者公司很照顧員工,對擔任師父的意願具有正向影響 。

職場前輩為什麼想教人?跟工作熱情、組織文化有關

胡昌亞解釋,不論正式或非正式的師徒關係,師父付出的心力大部分不會列入考績,跟薪水、升遷無關,但是照顧新人又屬於額外的事,這就需要很強的內在動機,才能驅使導師行動;如果我不覺得公司對我好,我這麼辛苦、幹嘛對徒弟好,這樣的想法都屬於人之常情。因此,師徒關係雖然屬於個人的人際關係,但是想要把它變成組織制度(practice),組織氛圍就相當重要。

公司氛圍會影響員工擔任指導者的意願。雖然原本就助人傾向高的師父,不論公司氛圍是否照顧員工,他都願意幫助新人、扮演好指導者的角色;但如果是助人傾向低的師父,在扶植徒弟時會端看組織對他的支持程度,組織支持程度愈高,他才願意給予徒弟較多的職涯發展支持及社會支持。

「所以我覺得這是一個 balance(平衡),假設公司氛圍是互相幫忙的,誰當導師都不會出大錯,他都會做好師父該做的事情。但如果是自私自利的情況下,愈精打細算的師父、愈覺得自己何必付出?」換句話說,師徒關係是組織文化長期互動的結果,並非短期實施就能產生效果。

導入師徒制前先想想,組織想達到什麼目的?

因此在導入師徒制前,組織需要思考為什麼想做師徒制?實施師徒制,應該回歸師徒關係的初衷,是替員工建立強大的人際網絡、滿足員工的社交需求,或者是讓新人覺得不孤單、有人可以提供協助,自己是受到關心的。

但胡昌亞提醒,不要認為師徒制能解決制度面的問題。以離職率為例,不論是國內外研究都指出, 薪資低是影響離職意願最重要的因素 ,假設公司福利薪資不好,想透過師徒制解決員工不斷跳槽的問題,不僅無法解決,反而讓組織裡的資深前輩更辛苦,更甚者,有些導師會要徒弟趕緊跳槽、離開這個火坑。

倘若公司氣氛良好、平時人際互動的情境多,譬如慶生會、happy hour、尾牙讓不同部門坐一起、建立全體員工通訊錄等,就有機會讓員工接觸到不同的人,不用特別推行,也會發展出非正式師徒關係。

若要推行正式師徒制,胡昌亞建議,在導入前最好可以有個簡單的訓練。譬如,告訴師父,要給予哪些指導、該幫忙到什麼程度;新人進來第一周、第一個月、第三個月,都可以跟新人聚餐、聊聊,遇到新人壓力大時,師父可以用什麼方式分享經驗;同樣也可以讓被指導者理解,導師不是「工具人」,不能遇到問題、未經思考,就去找師父求助。

企業也可以問問關係不錯的師父跟徒弟,怎麼樣做得比較好;失敗的,也可以詢問過程中發生哪些狀況,避免再次出錯,這些都是容易執行、且能看見成效的舉動。

胡昌亞

美國喬治亞大學心理學博士,現為政治大學企業管理系特聘教授兼系主任。研究專長為師徒關係、組織激勵、人力資源管理。曾獲 2007 年美國管理學年會職涯分會最佳實務論文獎、2020年《中華心理學刊》最有影響力論文獎。