採訪.撰文 劉燿瑜

為什麼巴菲特應該下台? 從波克夏、星巴克解讀大企業的代理問題

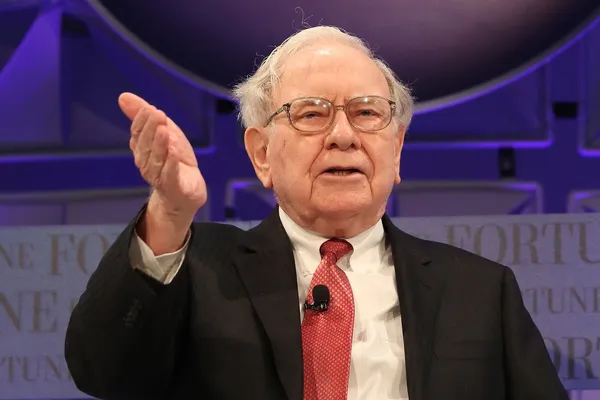

素有投資界春晚之稱、波克夏.海瑟威(Berkshire Hathaway)控股一年一度的股東大會於 4 月底落幕。今年看點,除了「股神」巴菲特(Warren Buffett)照慣例,針對未來重點投資議題發表看法,還有股東會前夕,巴菲特遭波克夏股東「加州公務員退休金系統」(CalPERS),支持的「彈劾」案。

據《紐約時報》報導,CalPERS 在一份監管文件中表示,將投票支持一項由美國「國家法律和政策中心」(National Legal and Policy Center,NLPC)提出的議案:撤換巴菲特擔任波克夏董事長一職,以避免他身兼董事長與執行長。

該項議案最終,據《路透社》報導所引用的一項監管文件內容顯示,有 44 比 5 的股東否決了罷免巴菲特擔任董事長一職的提議。但也激起外界重新議論起,自 1965 年掌管波克夏的巴菲特,是否真適合繼續兼任執行長一職?

董事長兼任執行長,對於公司治理的影響為何?

董事長兼任執行長、總經理,有什麼問題?台灣大學商學研究所特聘教授陳忠仁指出,一般來說,不兼任可使所有權與經營權分離,一來是因為所有權人不見得最懂產業,也不可能樣樣精通,找專業經理人來負責營運,更可能有好績效。

二來是所有權人能藉此好好扮演監督角色。像董事長通常是公司的主要所有權人代表人,其主要職責為監督營運,具有任命、免除營運團隊的權力。因此,若董事長身兼執行長、總經理,等於所有權、經營權一把抓,球員兼裁判,恐無法善盡監督制衡的功能。

但所有權、經營權不分離,也不全然只有壞處。陳忠仁認為,兼任兩者的好處,一是營運階層與所有權人間省下彙報、協商的溝通時間,決策執行更敏捷。二是能降低代理問題與成本。

代理成本泛指因為代理問題衍生的各種成本。根據麥可.簡森(Michael Jensen)與威廉.梅克林(William H Meckling)提出的代理理論中,「委託人」(董事長),與「代理人」(執行長)間常見的代理問題,通常有以下兩點:

1.目標不一致:由於委託人通常指的是公司的所有權人,最大利益是要讓公司賺更多錢。但對代理人而言,個人績效、薪資重要性大於公司獲利,因此代理人在追求自身利益最大化時,可能會犧牲委託人的利益。

2.資訊不透明:由於代理人主掌現場營運、執行細節,許多公司實際的機敏資訊,委託人無從得知代理人上報的版本,資訊是否正確,也無法避免代理人選擇性揭露、呈報資訊。

陳忠仁指出,前者可透過營運分紅等激勵措施,改善委託人、代理人目標不一致的問題。後者則可透過外在規範、專業人士(例如律師、會計師)的監督,來降低代理人隱匿資訊的可能。

不過代理成本也不全然都是該省的成本。陳忠仁提醒,面試、選用代理人,以及監督其營運績效,所花的時間、金錢也都算代理成本,但若是委託人運用得宜,也能減少後面衍生更多代理問題的處理成本。

說到底,一間企業的董事長、執行長,適不適合由同一人來當,領導者性格、市場環境,都是影響因素。陳忠仁指出,使命感強、喜歡親力親為的領導者自然會想親掌營運,又或處於草創期的企業,創辦人校長兼撞鐘,身兼數職也是常有的事。

均衡公司治理的關鍵:獨立董事

另外一項因素,則跟公司股東有關。陳忠仁指出歐美上市企業以投資機構為市場投資主力,不像台灣市場散戶活躍。因此企業內部的治理機制是否完善、能否取得投資機構與其他法人的信任,更為重要。

舉例來說,美國星巴克的董事長梅樂蒂.賀伯森(Mellody Hobson),甚至不是所有權人,而是獨立董事,為的就是以更專業、公正的角色監督營運。

陳忠仁指出,即便企業選擇讓董事長身兼執行長,也能用制度降低風險。像金管會過去就曾表示,2023 年將強制要求,上市櫃公司董事長和總經理若是同一人,必須增設獨立董事席次。

陳忠仁解釋,獨立董事指的是與公司業務沒有往來、無利益衝突的專業監督角色,在國內以學者教授、會計師,或業界專業人士擔任居多。獨立董事通常會在企業內部的薪酬委員會、審計委員會,擔任委員,替公司的重大議案進行把關,針對有疑義之處提出檢討建議。

獨董承擔企業營運監督責任(企業內部若發生弊案,恐遭股東聯合起訴),且通常享有公司分派的薪酬(包括業務執行費用及盈餘分配報酬),因而會盡力以專業監督公司營運。陳忠仁指出,一般上市櫃公司依照相關規定,設置不少於董事席次 1/5、二人以上之獨立董事(設立審計委員會,則獨董人數不得少於 3 人),但也有像是台積電這類以公司治理聞名的企業,獨立董事席次多達 6 成。「監督制度完善、治理環境透明,機構法人的投資力道就會有所差別。」