商社男

同樣都漲價,為何有些產品賣更好、有些反而更糟?4 角度拆解「產品特性」的重要性

每年年底,日本媒體及研究機構都會討論當年的消費流通熱門現象及趨勢。2022 年儘管處在疫情壓力消退、商業活動再度露出曙光的轉換期,但人力短缺及通貨膨脹對商業環境的整體影響仍然存在。如果用一個字來比喻,應該能用「漲」來形容目前的情境。

年平均漲幅達 14%!漲勢不停,為何有些產品銷量反而能增加?

據日本統計,日本前百大上市的食品與飲料製造商,在 2022 年有超過 2 萬多款品項調漲,調價風潮從年初持續到年底,平均漲幅約 14%。除了通貨膨脹、原物料價格上升,薪資也是影響成本的重要要素。

日本 UNIQLO 於 2023 年 1 月,宣布為新進員工調薪,最高上看 40%。在如今少子化、高齡化的就業市場氣氛下,可能也會引導日本其他消費服務產業調整薪資結構。種種成本因素的環繞下,2023 年日本的漲價話題應該還會持續發酵。為何有些產品調價後購買量減少了,有些反而增加了?產品特性如何影響消費者的購買行為?從以下 4 個特性能觀察出影響銷量的關鍵:

1. 調價後銷量反而「增加」的關鍵因素:專業+品牌力

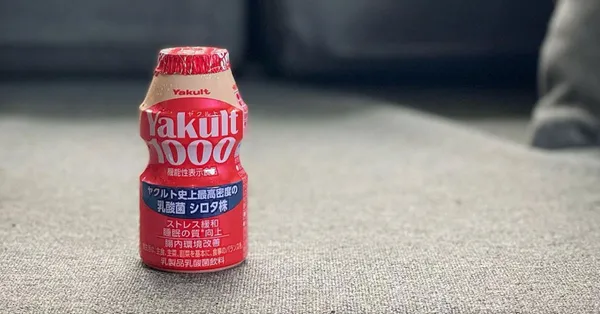

能增加銷量的產品有專業度與品牌力的特性。這是只有少量同業能模仿的特殊功能,因為原有品牌已與消費者建立牢固的信賴關係。近期日本養樂多的睡眠改善飲料銷量一直在擴大,就是因為它的專業技術門檻高,模仿對手不多,且原本的品牌就讓消費者有信賴感。在醫藥品產業中也有類似的特性。

2. 調價後能「維持」銷量的關鍵因素:產地+加工度

能避免銷量減少的產品有兩個特性:產地切換及加工程度的調整。產品根據產地不同會有價格差異,當 A 產地的價格上漲時,就可以銷售 B 產地的同類產品,調整價格;而加工度就是產品的加工精細度,買肉片變成買肉塊自己切等。能符合這個特性、進行調整的農漁牧相關產品占多數,例如稻米、紅豆、肉品等。台灣部分外國品牌的零食也是如此,產地從日本轉向東南亞,不看後面的產地很難發覺。

3. 調價後直接被「取代」的關鍵因素:大量化+多分類

容易被替代的產品有大量化及多分類的特性,容易用生產線大量製造,且分類裡的口味變化多元。這幾年崛起的自有品牌(Private Brand,PB)就符合這個特性,生產線大量生產且用價格導向來設計產品口味。在日本,這些 PB 產品取代了不少原有知名大廠的產品,從糖果餅乾到冷凍食品都有大廠品牌被 PB 產品取代的案例。

4. 調價後銷量「減少」的關鍵因素:嗜好+分量型

銷量容易減少的產品,跟嗜好及重量有關。嗜好就像是口味幅度較大的產品,且可根據不同重量出售。葡萄酒、咖啡等這類的嗜好品,不少是非必須品,不購買也不會影響生活,能選擇從買大瓶的變成買小瓶的,這些都會讓整體的交易量變少。

在 2023 年預期漲勢不會減少的狀況下,做好微調產品特性,減少調價引起的衝擊,日本食品飲料製造商正戰戰兢兢地迎接新一波的成本寒冬。

(本文由 商社男的外食迷宮 授權刊登、編輯)