撰文 李岱君

投入半導體是場「賭注」?半導體紀錄片《造山者》重現台灣的經濟轉型

我們日常所用的電腦、手機與 AI 應用,背後都有台灣晶片的影子,這個僅占全球陸地萬分之二的小島,卻掌握著影響全球的核心技術。

然而,台灣不是一夜之間變強的,而是靠工程師熬夜輪班、靠政府一毛錢一毛錢去募資,甚至靠科學家放下個人名利、選擇無酬回台,或是縱身投入國家發展計畫。

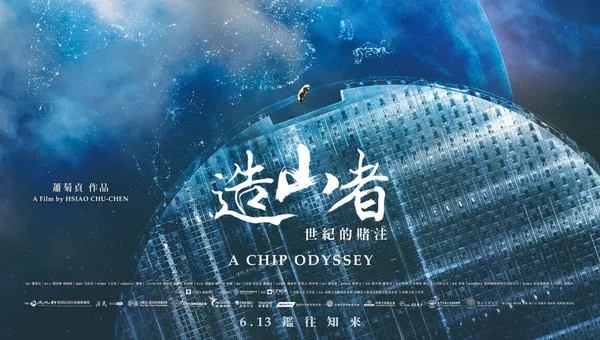

由金馬獎紀錄片獲獎導演蕭菊貞執導、台灣第一部半導體紀錄片《造山者——世紀的賭注》正是道出這段故事,紀錄片訪問超過 80 位產業關鍵人物,「造山者不是一個人,不是一群人,不是一個產業,而是我們生活在這島上的某一種奮鬥的精神、足跡和信念。」

蕭菊貞表示,在翻閱官方檔案時,看到這些前輩們竟在文件上寫下「賭注」、「賭博」等字眼,才能試著去理解,原來當時的風險這麼高,以及這件事情有多不容易。

為何投入半導體產業?「今天若不種下種子,未來連嘗試的資格都沒有」

時間回到 1970 年代的台灣,當時石油危機引發全球經濟震盪,台灣原本仰賴勞力密集出口加工的經濟模式正面臨瓶頸,生產成本上升讓製造商開始外移。更甚者,1971 年中華民國在聯合國的席位被中華人民共和國取代,之後又陸續與日本、美國等重要國家斷交,國際地位岌岌可危。

這一連串的政治打擊與經濟風險,形成一種全民共感的亡國危機。在這樣的歷史轉折點上,台灣不僅需要經濟轉型,更急需一條足以確保國家生存、提升國際競爭力的道路。

「台灣電晶體發展,不能在地上爬。」彼時經濟部顧問潘文淵提出,他寫下台灣第一份發展積體電路(IC)技術的正式規畫書,時任經濟部長孫運璿、行政院政務委員李國鼎等人也堅信「科技救國」,認為台灣要擺脫代工與低階加工宿命,就必須「科技立國」。

然而,當時台灣整個電子業規模還不如一家惠普(HP),而台灣也不像其他先進國家那樣擁有雄厚的資本與技術基礎,無論是政府還是民間,都對這個嶄新領域充滿質疑。立法委員曾在宴席上對孫運璿直言「你腦袋不清楚」,認為半導體不過是一場「賭博」,不值得投入。

可是,當時各路奔走的人士都有個共識:今天若不種下種子,未來連嘗試的資格都沒有。

為了引進半導體技術,台灣進行公開招標尋求技術移轉合作夥伴,但幾乎沒有國際大廠願意參與這項計畫。最終,在潘文淵的促成下,工研院終於與 RCA(美國無線電公司)簽訂技術移轉協議,為台灣引進了積體電路的設計與製造技術。

一群工程師跨海取經!「只許成功,不許失敗」

「只許成功,不許失敗。」孫運璿交代第一批跨海取經 RCA 學習的工程師,簡單卻沉重。

1976 年,19 位年輕工程師被派往美國 RCA,包含當時的工研院院長史欽泰、台積電元老曾繁城、聯發科創辦人蔡明介等,肩負著台灣產業轉型的重任。當時一天的食宿補助僅有 18 美元,「根本吃不起當地人的麥當勞」,在那段日子裡,這群種子工程師覺得很苦,也覺得一定要成功,讓台灣人有能力消費、有能力有話語權、抬得起頭,動力來自對家國的責任感。

他們不僅學習半導體製程與 IC 設計等技術,連美國工廠的管理方式、成本會計方法都仔細記錄,為的是讓技術能順利商業化,將最初級工人教授的技術,用高學歷人才的視角全盤吸收、系統化,再帶回台灣。

這群工程師回台後,將所學投入到示範工廠,1977 年,啟動國內首條 IC 製造生產線,營運第六個月良率就達到 7 成,遠高於技術轉移母廠 RCA 公司的 5 成。同為第一批取經的工程師邱羅火直言,「RCA 最後悔的,就是把技術轉移給台灣。因為他們沒想到,我們會做得比他們還好。」

1978 年,台灣完成了國產自製的第一批電子錶積體電路,使台灣躍升為全球第三大電子錶輸出國,也接續在 80 年代,工研院成立聯華電子(聯電),作為將 IC 技術產業化的試金石。但因技術剛起步、資本不足,媒體形容聯電是「跛腳」、「可能會死掉的行業」,即便學成歸國,外界對產業的期待仍不甚看好。

台積電晶圓代工:不與國際巨頭正面競爭,充分發揮台灣的製造優勢

聯電的成立標誌著台灣半導體產業從實驗室走向市場的第一步,但要讓台灣在全球半導體版圖上占有一席之地,還需要更大的突破——台積電。

1987 年,在李國鼎的全力支持下,台灣政府、飛利浦和私人投資者共同出資,成立了專業晶圓代工廠台積電,當時許多人質疑這種商業模式能否生存,甚至有外國專家預言台積電將在 5 年內倒閉。

但張忠謀深諳,台灣如果走傳統的綜合半導體廠商路線,既沒有足夠資金與國際大廠競爭,又缺乏品牌與行銷管道。選擇晶圓代工這個「藍海」,既可避開與國際巨頭的正面競爭,又能充分發揮台灣在製造方面的優勢。

再加上當時竹科也從墳墓、軍隊、田埂多的不毛之地,逐漸轉成科技重鎮,而且,也只有台灣的人力,能夠在高壓、高技術要求的產業下,配合輪班、研發。

然而,台灣如何在全球定位自己的產業?曾任台積電資深副總的蔣尚義,曾經和張忠謀討論台積電的產業目標,認為台灣可以當老二,不必去爭第一。但這樣的思維被張忠謀徹底糾正,他堅持不授權、不借助國外技術,就是要維持技術自主的優勢,保持領先地位。

如今,台積電已是地緣政治變局、全球高科技產業的兵家必爭之地,但他們從不以護國神山、矽盾自稱,「真正愛台灣的方法,是到國際上競爭,」劉德音說道。

當年那批白髮蒼蒼的工程師們,或許從未想過,他們在 50 多年前冒險播下的種子,今日已成為守護台灣的巨樹;而那些當年被認為「腦袋不清楚」的決策,如今看來卻是最有遠見的選擇。「它在記錄的是一個跨時代的集體工程,唯有我們認識這座山,才知道我們站在什麼山上,才知道下一步該往哪裡走。」製片人蔣顯斌如此作結。

核稿編輯:林庭安