為什麼訂了行事曆卻無法遵守?可能是這個思維不同!找出最適合自己的時間管理法

不是每個人都能適應籠統的時間表,像我這種嚴謹認真的人聽到「下班後碰面」的說法,焦慮感就會油然上升。計畫怎麼能定得這麼模糊?!這不就表示有可能到最後根本聚不成嗎?坦白說,確實有可能,但也沒關係,因為錯過籠統排定的計畫的壓力,要比生怕無法一一趕上緊湊排程的壓力來得小。

如果你定不出「這星期晚一點」這麼籠統的時間表,還是可以在活動前後安排額外的時間,如果你的工作下午 3 點結束,工作的地方離你見朋友的地點有半小時路程,那就把見面時間安排在 4 點半,中間絕不要排任何事情。

如果你還是很糾結,不知道該預留多少寬裕時間,那就根據你的行事曆思維模式(calendar mindset)來安排。

行事曆思維模式有兩種:

1. 時鐘時間型人(clock-time people)

2. 事件時間型人(event-time people)

時鐘時間型人的排程是由一天 24 小時(時鐘的時間)來定義,這類型人不會因為感覺是時候了,就結束一件事去做下一件事,只會因為現在是 1 點半,而這是原本計畫好要去做下一件事的時間而採取行動。

他們比較會按表操課,以時間來設定工作和休閒目標,例如我每天早上 5 點到 6 點要運動,並為幾點打電話、幾點赴晚餐約會定下詳細的計畫,假設晚餐訂的是 8點 15 分,我們就可以 7 點 40 分在酒吧會合先喝一杯。

相較之下,事件時間型人會讓事件來決定排程,他們可能安排一場會議,但會議要開多久就順其自然,不管原定時間如何,到時有可能開 15 分鐘,也可能開 90 分鐘。

事件時間型人不會說好 1 點半打電話給你,只會「我吃完午飯就打」。他們不太在意訂不訂位,只會說「不如週六晚上碰面吃飯」,或者「要不要下班後一起走回家」。

大多數人是兩種模式皆可接受——謝天謝地,否則工作場所恐怕不得安寧。但每個人都會偏好其中一種模式,因此在做個人規劃的時候,我們應該好好想想自己偏好的行事曆思維模式,因為這會影響我們如何衡量時間以及時間充裕感的價值。

「時鐘時間型人」這樣做好時間管理:連休息多久都確實掌握

依據自己的行事曆思維模式來安排活動,你會比較自在,計畫也就比較有可能貫徹執行。以下是時鐘時間型人瑪麗亞的例子,她說明了自己是如何安排閒暇時間:

如果你是時鐘時間型人,瑪麗亞的做法很適合你。有明確的界限,你會最快樂,而且你也要把增進時間充裕感的活動—包括寬裕時間—排進日程裡。但記住,千萬不要把每天都排得滿滿。

「事件時間型人」這樣做好時間管理:釐清怎麼利用時間

不過,你如果是事件時間型人,瑪麗亞的時鐘時間模式簡直有點自相矛盾,好比閒暇時間還要排程?特洛伊就是事件時間型人,他解釋自己是怎麼安排閒暇時間的:

要實現時間充裕的生活,這兩種模式並沒有優劣之分,只要能符合你的思維模式,就是最好的。不管採取哪一種模式,無論你的計劃是按時鐘還是事件擬訂,重要的是貫徹執行、堅持到底。了解自己的模式,再擬訂(或大致定出)適合自己的做法。

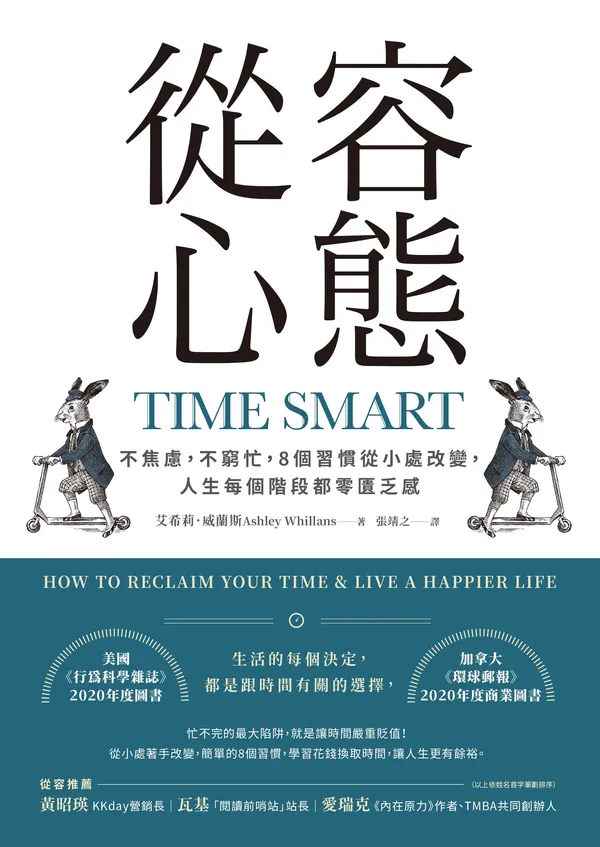

(本文出自《從容心態》,天下雜誌)