撰文 李岱君

你用 AI 的方式,還停留在提問、下指令嗎?管理者必學:讓 AI 成為戰略顧問的工作法

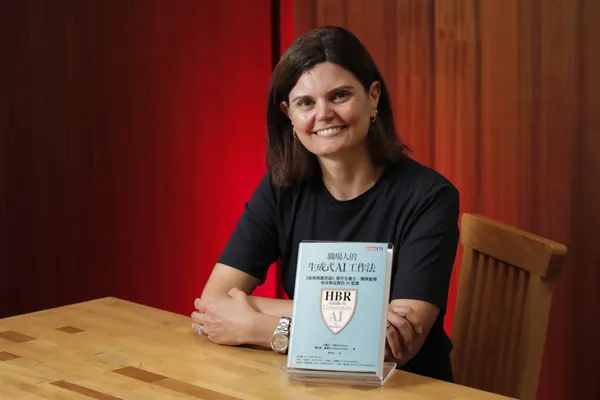

現代人依賴 AI 做的事情不勝枚舉:整理表格、生成分析報告、做 PPT、甚至潤飾信件,這些使用場景很典型,都是把 AI 當成高效的「數位助理」,下指令、等答案、複製貼上。然而,凱捷管理實驗室副總裁艾麗莎.法瑞(Elisa Farri)認為,這種使用方式可能讓管理者錯失 AI 最強大的潛力。

一個問題檢驗:你到底有沒有用對 AI?

法瑞是 2023 年全球 50 大思想家(Thinkers 50)雷達組成員 (註) ,專精於 AI 驅動的管理轉型研究。她與合作夥伴透過大規模調查發現,儘管 2/3 的管理者認為 AI 有潛力成為思考夥伴,但實際上僅有 15% 的管理者每天使用 AI 進行工作,不難體會企業界的知行落差。

註:該名單列出剛嶄露頭角、其思想將對未來的管理思維產生重要影響的思想家。

「主要盲點是他們困在『問 AI』而不是『與 AI 對話』。」法瑞觀察到管理者普遍陷入 3 種陷阱:首先是「問」與「談」的迷思,只會下指令卻不懂互動;其次是「旁觀者陷阱」,採用丟指令、被動等待、接收答案的線性模式,錯失 AI 最強大的對話特性;第三則是被 AI 的快速回應迷惑,以為「快」就等於「對」,跳過了深度思考的過程。

法瑞提供一個簡單的檢測方式,來判斷管理者是否落入陷阱:

「檢視最近與 AI 的對話記錄,看看自己輸入了多少文字。」

「有時候只有一、兩個字:『喜歡』、『不行』、『重寫』、『再給我一個例子』。這不是雙向互動,這只是按按鈕,就期待魔法發生。」

最大的差異在於是否線性單向的使用 AI,如果只是問問題、等答案、再問下一個,這就不是互動。法瑞說,不是「你問問題,我給答案」,而是「我反問你另一個問題,你闡述、詳細說明、挑戰我的想法」,有實質性的對話來往,才能創造更深刻的討論空間。

聰明的管理者應該要讓 AI「升官」,從助理轉為思考夥伴

因此,法瑞在她的新作《職場人的生成式 AI 工作法》中提出 2 種 AI 互動模式:數位助理跟思考夥伴。

Co-pilot(數位助理)模式聚焦於個人生產力的提升,適合處理時間管理、電子郵件撰寫、文件摘要整理、會議記錄等相對標準化的任務。這類工作的特徵是有明確的輸入與輸出,AI 能夠快速執行並產出結果。

然而,Co-thinker(思考夥伴)模式則將 AI 推向了管理者真正需要的深度應用領域:反省領導風格、尋求多角度回饋、演講準備、面試準備,以及各種需要模擬辯論的複雜情境,「任務和決策愈複雜,方法就應該愈對話化。」法瑞指出,也有一套使用邏輯是交互使用 2 個模式:先跟 AI 共同思考架構,再把它當成助手代勞。

一位管理者曾和她分享,自己與員工溝通困難時,會與 AI 進行對話,但並未要求 AI 直接告訴他解決方案或對錯判斷。相反地,這位管理者讓 AI 扮演提問者的角色,透過一系列問題幫助自己反思整個過程。讓 AI 從情境模擬、最佳實務案例分享,以及可能觸發的問題,引導管理者得出結論。

法瑞在書中提供了 35 種應用架構,涵蓋從根本原因分析到策略制定的各種管理任務。但她強調「這從來都不是在賣提示詞(prompts),而是提供實驗的起點,」

例如她曾收到某高管回饋,面對團隊緊張的氣氛,會試著將書中的框架套用到實際遭遇的困境,與 AI 展開討論,這位高管從來就沒有奢望可以從提示詞得到答案,卻因為心中有跟 AI 互動的框架,更懂得運用現有工具解決問題。一如現在百花齊放的 AI 應用,我們往往都是先看到一個應用場景,再思考如果導入到自己的工作流,可以如何改良。

問 AI 意見,但它一直想討好該怎麼辦?

然而,許多使用者都發現,由於訓練方式,AI 模型傾向給出迎合使用者的回應,這對於需要客觀分析和批判思考的管理者來說,可能是致命的弱點。

首先是明確要求挑戰。 法瑞舉例,可以輸入「請扮演魔鬼代言人,挑戰這個假設」。另一個是指定專家角色,要求 AI 扮演「資深顧問」或「產業專家」,避免 AI 只用迎合使用者的語氣回答。

更進階的做法是區分「流程挑戰」與「內容挑戰」。 法瑞以法拉利的專案經理為例,「他處理汽車產業的複雜技術問題時,會讓 AI 扮演方法論專家,專注於根本原因的分析流程。AI 挑戰的是他解決問題的步驟和方法,而不是技術內容,因為他才是真正擁有產業知識和專業經驗的人。」

法瑞認為,管理者不該把 AI 當作高級搜尋引擎,不只要挑戰 AI,也要主動要求 AI 扮演挑戰者的角色。她比喻,「我們人類必須先成為巫師,因為當你不是巫師,即使有了魔法棒,也不知道如何使用它。」在這個 AI 重塑管理方式的時代,如何有效率地與 AI 對話,正是現代管理者最需要掌握的新技能。

核稿編輯:王宥筑