台商和外商,差異在哪?前台灣萊雅 CMO 親身經歷:有 4 點不同

不管你今天工作的公司在台商或外商,擁有創業家精神的工作態度是無往不利的。以我自身的工作經驗,我待過台商、美商、法商,就文化、組織、人才養成、福利等各個面向來說,3 間公司型態大不相同。

台商和外商的不同,分為 4 部分

台商與外商最大不同可分成 4 個部分:工作節奏、教育訓練、薪資福利、企業文化。

工作節奏

大型外商集團為了培養具高度競爭力與富有彈性的高階人才,外商企業的事業部總經理與亞太區高階主管常常是每隔幾年就輪調一次,因此高管們會較注重自己任內的即時性成果。

在外商,想推動任何事物要有「跨部門共同利益」,或「有效率的明確績效」、「可作國際分享的案例(showcase)」。外商還是非常數字導向的,P&L 和 Scorecard 最重要,年度報告中預估市場和規劃未來 3 年至 5 年策略是基本盤。

以我待過的美商來說,每年會有 360 度的考績考核,N-1(部屬)、peer(同部門或跨部門同事)、N+1(直屬上司)都會有人寫對你的反饋。每年的年度考核一定會篩選出總分最低的員工,檢討不適任原因或淘汰。

所以在工作節奏方面會有差異,外商通常在 3 至 6 個月就可以判斷員工是否適任,再加上外商每個月檢討數字與每季重新審核預算等等,無形中會推著員工前進,步調上與台灣企業的差異相當顯著。

教育訓練

外商會規劃很多線上或線下教育訓練,線上是以自主訓練和基本訓練為主,線下的教育訓練就會根據部門受眾做不同層級的課程規劃。

以我服務過的法商來說, HR 部門非常專業且獨立運作,當時我的角色是 CMO(Chief Marketing Officer),我們常常必須合作將亞太區或總部的方針、新資訊或新工具系統落地到台灣。同時,培育人才和降低離職率也是降低公司成本的重要環節,我們相信,人才是公司最重要的資產,應該花精力在投資「人」的培育上。

好的領袖都是後天培養而成的,切勿小看公司沒有留住人,或把人才放錯位置而要付出的代價。

企業文化

企業文化的差異牽扯的層面很廣泛,包含公司本身產業屬性、公司成立年分、集團內部相關的合作方式等等。對新人來說,適應公司文化是最難的環節。

文化說來抽象,但其實不外乎溝通方式、開會準則、報告模式、如何擬定策略、從什麼角度看市場、認知人才的標準、跨部門的合作模式、與在地企業的溝通及合作模式等等。

以我自身經驗,只要記住「停、看、聽」就夠了。我通常給自己 3 個月適應公司文化,這段期間常笑稱自己是「張開全身毛細孔呼吸」,用全身去感受上述公司裡裡外外的大小細節。

從我待過的台商(還是要看公司規模和產業屬性,不能一言以蔽之)觀察到的,我發現台商老闆真的很重情重義,像是即使面對不是那麼適任的人,公司上層也會回想當年的革命情感,即便知道這個人現階段不適任,也不會輕易資遣員工,對台商來說,待得久的員工就像是公司的忠誠元老一樣。

無論在台商、外商,把價值發揮到最大才是關鍵

不管從台商轉換到外商,或從外商轉換跑道到台商,都是很好的職場訓練養分。不需要太執著公司和職稱,那只是一串文字,要著重的是自己付出什麼給公司,同時得到公司所給予的。

前面我以打工仔的身份分享我在來自不同國家的企業內,學習到的不同東西,以及個人職涯見解,但那都只是我的經驗。在什麼樣的企業工作、有什麼差異並沒有絕對答案,還是得回到你在公司的職位、抬頭、公司屬性和經營階段,施以不同作法。

以我在某間台商公司的工作經驗來說,我的抬頭是總經理(感謝創辦人邱先生的賞識與提拔),那間公司是台灣數位媒體圈第一個拿到 Facebook 台灣代理權的公司。我在加入此台商前的公司是美商,以打工仔來說,就是要把我之前累積的經驗和差異化的價值,因地制宜的發揮出來。當我就職 3 個月,在比較瞭解公司後,我和創辦人溝通完,才決定了我的短中長期計畫。

我印象很深刻的是,當時我必須要挖角具外商經驗的中高階主管來這間新創公司,並不是當時公司內部的員工不優秀,而是企業在不同階段需要不同背景和專長的人才加入,讓大湖再起漣漪,以企業長期經營要具備競爭力來看,必須要不斷有活水注入。除了新的活水人才的招募,當然還有發現商機:找出新產業,新媒體等等新產品的面向。

外商具有跨國的資源、福利、光環等等,我只能動之以情、說之以理,加上分析優劣、善用人脈牌持續挖角。

我持續應用和彙整先前在美商及其他企業服務的經驗,將自己的價值帶到這間新創公司,並替公司帶來實質幫助。

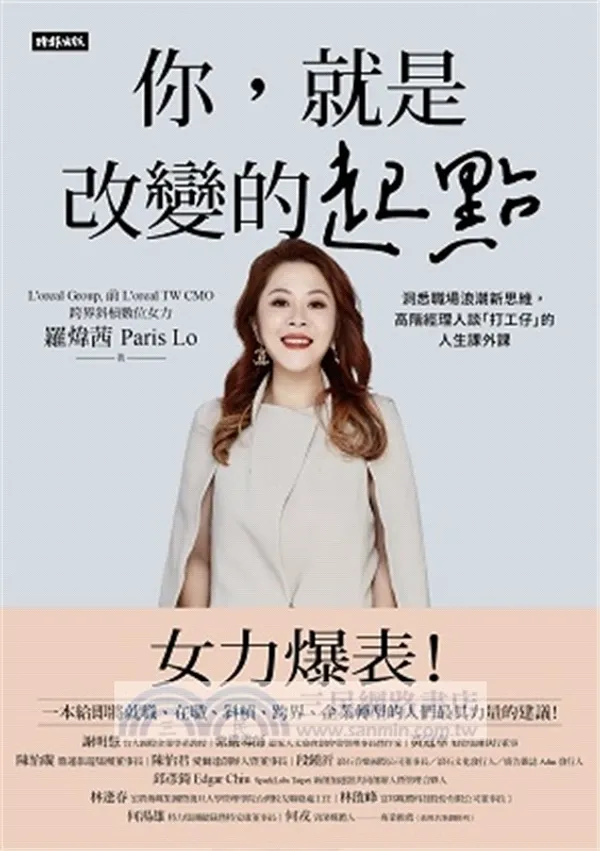

(本文摘錄自《你,就是改變的起點》,時報出版)