讓講話氣勢瞬間弱掉的一句話,除了「等級」外,還有其他的詞,而且我們很常在不知不覺中講出這些字詞,可能在不經意的情況下,造成了很大的損失。究竟是哪些用詞?

在宣布答案前,必須先解釋日本人的性格。從古時候開始,日本人就習慣以曖昧的語尾和禮儀,構成獨特的溝通模式。這背後的原因主要是顧慮到不要傷害別人,還有重視謙遜的文化所形成的結果。

因為上述的理由,日本人不擅長「有話直說」這種清楚明白的溝通方式,然而這就是讓溝通變弱的原因之一。反過來說,如果能製造出「有話直說」的感覺,就能跟其他講話曖昧不明的人產生區隔。 所以在溝通時,用字遣詞要「直接」。

一定有人會問: 「怎樣叫直接?」沒有贅詞,表達簡單明瞭,直達核心。

你會在日常的對話或寫文章時,用以下這些表達方式嗎?

「 所謂 XX 的事,經過 那些 XX,我覺得 那些 XX 比較好。 」

粗體的部分都是不需要的贅詞。請回顧自己以前寫的文案、e-mail 或是社群網站的貼文,恐怕下意識的用過不少吧。這都是會讓語言鈍化,表現力減弱,完全不需要的贅詞!

這些字詞當然也有派上用場的時候,但是很多時候刪掉根本不會影響內容,我再舉個例子:

1.本書要講的是,解決線上會議那些溝通弱點的表現手法。

2.本書要講的是,解決線上會議溝通弱點的表現手法。

各位覺得這兩句帶給你的印象如何?

兩句話只差在有沒有用「那些」,第一句給人的感覺就是有點囉嗦。把畫線的字拿掉,會有明顯的不同。

1.解決那些溝通弱點。

2.解決溝通弱點。

比起第一句,第二句直接表達什麼是要被解決的事情。我們平常說話時,也會使用很多像「所謂」、「那個」等不必要的字詞。一般的日常對話很少被錄下來,但如果能讓你看到沒有剪接過的談話片段,這些贅字會多到讓人嚇一跳。導播會把訪談中這樣的贅字剪掉,讓對話變得直接,這也是寫旁白時非常重要的技巧。

徹底刪除贅詞

節目中的旁白必須在有限的範圍內,達到最大的傳達效果,因此很多的導播會反覆嘗試,盡可能的刪除贅字來呈現「直接感」。

我在當《閒聊007》(日本電視台)的導播時,也用過這樣的方法。節目找到藝人 SHELLY 剛爆紅時的「尷尬 VTR 」,當時的企畫旁白是我負責,以下是當時的旁白稿:

「那時,SHELLY 採取的行動,引起那個觀眾誤會的情形⋯⋯。請看事情的始末。」

檢查播出帶的時候,導播前輩看了以後點出問題:「有贅字,感覺輕飄飄的,沒什麼力道」。於是我接受前輩的建議,修改成以下的內容:

「那時,SHELLY 採取的行動,引起觀眾的誤會!請看事情的始末。」

修改以後不僅變得簡短,表達增加了「直接感」,讓要陳述的內容能留下更深刻的印象。為了讓讀者更容易了解,我把贅詞畫線標出來。

【Before】

那時,SHELLY 採取的行動,引起 那個 觀眾誤會 的情形 ⋯⋯。請看事情的始末。

【After】

那時,SHELLY 採取的行動,引起觀眾的誤會!請看事情的始末。

如同前面提到的, 在有限的範圍內,可以用最短的距離傳達內容,就是好的影片。 日常生活的溝通情境也是一樣。想要以簡短有力的貼文吸引人按「讚」,想寫讓人印象深刻的履歷表,一定要在有時間限制的會議裡拍板定案,為了達成這些溝通目標,必須盡可能刪除不必要的贅詞,展現「直接感」。這也與前面曾提到的「不要讓對方傷腦筋」的原則有所連結。

電視節目的旁白,多半為了減少不必要的贅字而反覆修改,可說是「直接感」表達的範本,看電視時可以仔細聽聽看,從中學習最簡潔直接的表達方式。

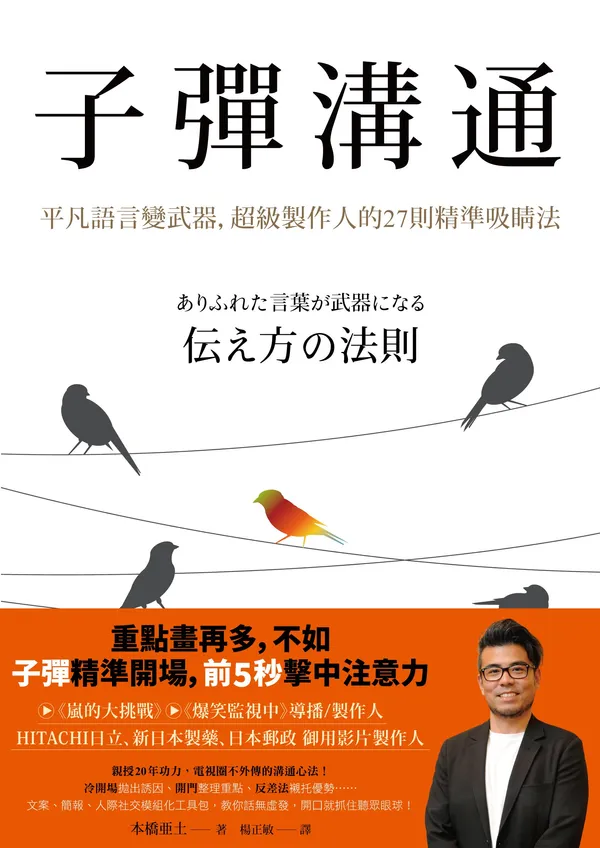

(本文出自《子彈溝通》,寫樂文化)