「這樣做真的比較好嗎?」主管老問爛問題,當心阻礙團隊發展!掌握提問 3 原則

如果不是領導者,還需要學習領導嗎?關於這個問題,我們可以想得更深入一點:領導究竟是一個「位置」,還是一種「行動」?領導是要有位置才能做的事情,還是透過行動就能做的事情?

對我來說,領導是指後者。當然,有位置的人更要有領導的行動。如果是這樣,接下來我們該思考的是: 身為領導者該要有什麼行動?

如果要把我們想到的行動都逐一羅列,恐怕就會變成一本厚重的操作手冊,而且永遠無法窮盡。領導的行動到底該怎麼表示?能對於組織的人、事、物產生有助於個人與群體發展的影響力,這樣的行動就可以稱之為「領導」。

比如說:「如果我們過去已經完成了許多事情,但我們仍然認為有些事情不如我們的期待,我們是不是一起想想,我們目前的努力已經改變了什麼?還有什麼是我們還可以再嘗試的?」

這樣的提問能讓大家將注意力從抱怨轉移到盤點我們的行動已經做到了什麼,唯有如此,大家才有可能跨出準備採取新行動的第一步。

領導既然是影響力的展現,可影響的對象包含自己、家人、朋友、同僚或同儕、長官或是下屬,或甚至關係更遠的人,都在領導所及的範圍。從這些對象就能發現領導可以是向下領導,也可以是向上領導,更可能是橫向的領導,但領導的對象並不是人,而是人們如何看待事情,並因為看待的方式不同而有不同的行動。

學習領導便是要先釐清在變動之下,最關鍵的原則是什麼,例如學校的各項規畫最重要的原則就是保障學生的學習,原則清楚了,才會知道每個選擇與決定的依據。這也如同課程設計必須先掌握關鍵理解一樣,唯有目標清晰了,行動才會正確。學習如何透過提問,改變人觀看世界的視野與視角,有了新的切入點與思考,領導的影響力便能產生意義。

領導困境就這樣問

什麼時候我們會想到「領導」呢?多數組織在遇到困境時,總會期待著有位強而有力的領導人,能夠引領大家向前、突破困難,但現實情況下,多數組織的情形並非如此理想。一個組織的困境除了可能來自於外在環境或內在需求的條件外,多數情形往往來自於人的問題。這麼說並非是指組織裡有造成問題的人,相反地,可能有很多人很想要著手解決問題,但卻總是無法成功。

這樣的組織通常也存在著領導的困境,這些困境長久無法獲得改善,有時是因為並沒有找到真正的問題,或嘗試解決但卻無法從根本上獲得改善;有些則是沒有創造出成員想要改變或是追求更好的需求,所以即便執行了不同方案,但大家仍然用原來的態度與方式來處理問題;或是沒有創造出需要面對潛藏問題的張力或衝突,因此大家雖然知道組織有問題或是彼此意見不同,但仍然得過且過,使得狀況一直未獲改善,甚至逐漸惡化。

當我們的困境已經明顯外顯時

這種狀況時我們更需要領導,透過不斷向下追問,找到真正根本的問題,例如:「為什麼大家不願意改變?為什麼大家覺得沒有時間?為什麼大家會有這麼多工作?透過為什麼每年都增加這麼多新工作?為什麼沒有刪掉舊的工作?」透過不斷地問,抽絲剝繭,直到真正的問題出現為止。當我們找到真正的問題,這時候找的解決方法通常就不會只是徵狀解或是表面解,根本的問題能幫助我們更容易找到根本解。

當我們的困境仍內隱未被理會時

這種狀況常常是因為大家安於現況,即便感到有些部分不順遂或不滿意,但仍是可以忍受的範圍。這時我們可以問:「如果真的要你找出一件事情還能夠更好,你會馬上想到什麼?為什麼你會想到這件事情?這件事情如果真的變得更不理想,對我們會有什麼影響?如果現在看來還不算是大問題的情況下,我們可以做什麼事情來避免我們擔心的事情發生呢?」

探詢大家內在深處的感受,分析感受的來源,想像可能的影響,找出可以行動的方式,這時提出的處理目的與方式就是由大家主動決定。

當我們的困境存在卻被刻意忽視時

如果要掀開沉痾,大家勢必因為不敢預期會發生什麼事情,寧可選擇視而不見。遇到這種狀況時,可以問:「如果一件事情我們知道現在的方法並沒有解決,我們為什麼仍然持續做?」

這樣問並非是想要製造衝突而提問,我們是為了讓組織更好而提問。不從人或制度作為提問的切入點,而是以重要事情未能如預期的矛盾著手,讓大家對於這些與沉痾有關的重要事情進行思考與討論,最終決定新的方式,而不是討論原有問題的是非對錯。如果一件事情無法輕易地從兩種做法上做出選擇,那就表示這兩個都不是最合適的解法,創造新的選項才能避免二選一或輸贏的張力。

透過提問,領導不會只是決定方法與做法,而是尊重與看重所有成員的主體性與能動性,讓他們成為共同發現問題的人,才有可能讓他們願意承諾與行動。絕不能讓大家習慣於被安排或被決定,而讓他們放棄對於「讓組織能夠更好」的思考,那將會讓他們失去對於自己與組織的熱情,於是面對工作只是奉命完成「別人」的交代。

促進共好的提問

當我們能理解領導不會僅限於特定身分者,我們便能以我們的身分或位置產生領導,以提問引動大家的思考,進而覺察現象、發現問題、發想做法並採取行動。

提問的原則

提問的目的將決定提問的原則,能夠讓提問目的達成的事情都是該注意的原則,例如我一直強調的要引起思考,因為思考才能找到好的答案,或是安排提問的次序,讓思考能夠愈來愈深入與清楚。領導的提問原則與其他場域並沒有太多的差異,因為目的都是希望能夠有更好的可能。

1. 關注在意義: 無論在任何情形下提問,我不會只是在乎「怎麼問」,同時更要把握「為何問」,才能在提問的時候不會偏離,以至於無法產生有意義的討論。就如同課程設計的「關鍵理解」,掌握這次提問想要產生什麼意義,就能夠提出合宜的問題。

2. 底線要守住: 在領導的場域下面對組織發展,只要是能維持組織運作的原則,那也會是提問該注意的原則。這樣的說法好像模糊,那麼我們換個方式來說,如果提問是為了讓組織持續發展,那就記得千萬不要問出讓組織停滯或倒退的問題。知道什麼事情不能做,比知道要做什麼事情似乎更簡單一點,掌握了底線,要如何做判斷就變得簡單多了。

3. 別妨礙思考: 清楚完整且合乎情境的語句,或是友善的語氣等這類基本的原則是必備的,此外,不能提出任何暗示期待的問題,例如:「你們覺得怎麼樣做才能讓校長滿意?」也不能提出有評價意味的問題,例如:「這樣做真的比較好嗎?」更不可以是只希望得到答案,但不鼓勵思考的問題,例如:「誰可以說出最快速的解決方法?」

提問的氛圍

你會等待好的氛圍時才提出問題,還是你會主動出擊來營造提問的氛圍呢?期望產生影響力的人如果在可以創造環境的情形下卻沒有行動,那他期望產生的影響也就遙遙無期了。積極的領導者必定要主動創造環境,讓大家樂於投入。

1. 正向環境的營造: 讓提問或質疑的人不再被視為找麻煩或難搞的,透過我們的提問,讓那些簡短或語氣不完整的說法,能夠在回應提問的過程中有機會被陳述清楚,甚至透過我們的提問,讓這些成員不只有說出他們想要的結果,而是說出他們的信念或原則,讓彼此有機會將注意力放在決定每件事情的信念,而不執著在爭辯做法或結果上的差異。

2. 最高層次的支持: 我們有時會聽到其他人對於組織的諸多抱怨,會誤以為他們說出來的就是要被解決的事情,即使能給的都給了,抱怨卻沒有停止。我們沒有去深究抱怨的根源是什麼?真正需要被正視或滿足的需求又是什麼? 無論什麼年紀與人生階段,每個人都有成長或成就上的需求。提問,讓大家能夠從任務中思考自己對於這件事情完成的想像,對於自己能夠產生貢獻的期待,對於過程中大家如何共同合作的需求等。在探討這樣問題的同時,我們能引起他人正向的心理與成功需求,這樣的過程與結果便是真正最高層次的支持。當成員在組織中有正向的成長時,組織必然同時受益。

3. 共同經驗的創造: 我們常聽到「革命情感」這個詞彙,在說明曾經一起面對與解決困難的經驗,這樣的經驗多數是共同相處一段時間,面對同一個有難度的事情,過程中強烈感受到對於彼此的需求與支持。這樣的經驗說明了透過共同面對與完成一件事情的連結,讓關係有了新的可能。藉由提問,我們刻意凸顯了過程中的重要時刻、每個人的努力與這些努力的意義,唯有建立了關係才能創造共同經驗,而共同經驗便可以創造共好。

用提問重新認識組織

領導的場域可能在家庭、學校、職場,可能在親子互動的情境,也可能是在課堂學習或是上班工作的情境,無論場域或情境如何轉變,不變的都是我們相信提問可以啟動大家的思考,喚醒主體性,引出能動性,進而讓個人在完成組織目的的同時也讓自己成為更好的人。

領導,讓改變的到來與行動的決定變得自然而然。提問,使大家專注在釐清自己對於人、事、物的想法,更專注在覺察自己對於人、事、物的想像與期待,最後專注在如何讓期待成真。

領導所產生的影響力必須讓人沒有壓迫感,即使有不安或不適,卻很清楚困境為何,並能沉著面對及試圖解決。提問,讓我們重新認識組織,也讓我們重新理解困境,更創造一條開創未來的新路徑。

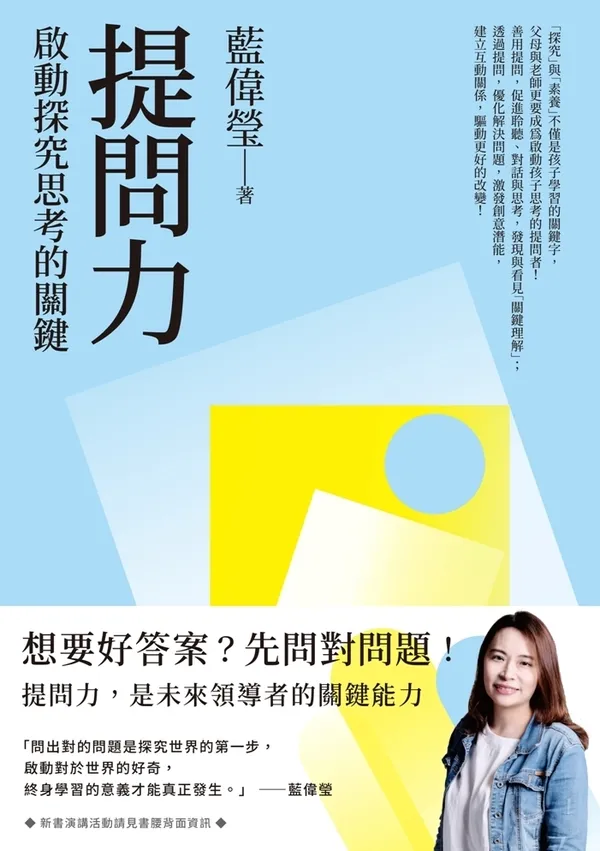

(本文出自《提問力》,親子天下出版)