近幾年,公司各部門都在嘗試將 AI 融入工作流。然而,當應用愈來愈多,AI 成為日常營運的一部分,企業的課題隨之改變,不再只是「怎麼用 AI」,也包括「怎麼管理 AI」。

許多公司抱著鼓勵使用的心態,讓部門自行決定想使用的 AI 工具,再申請經費購買,但若缺少 AI 相關規範、負責管理 AI 工具的角色,可能出現 2 個隱憂。其一是不符合經濟效益,舉例來說,某個部門購買一款工具後,使用率不高,但每年還是續訂,導致資源浪費。其二則是營運上的風險,比方說,員工為了快速產出報告,將內部資料上傳並交給 AI 製作,卻導致公司機密外洩。

訂定採購與使用規範,降低風險

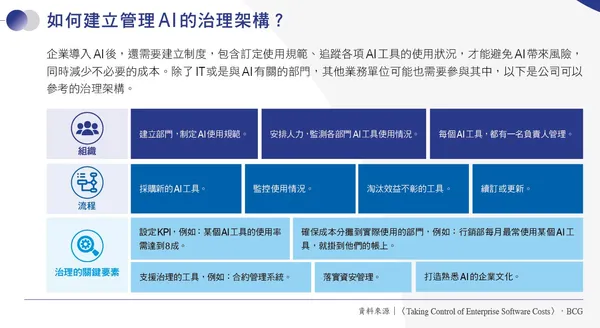

為了避免這些情況發生,企業需要安排特定的部門管理 AI 工具,例如 IT 部門。在採購工具的階段,該部門就需要介入。

除了 ChatGPT、Microsoft Copilot 等較多人會用到的 AI,有些業務單位會另外購買工具,例如法務需要自動生成保密協議的 AI、人資想要能分析履歷的 AI。當他們提出需求時,IT 部門便需要把關,檢視工具是否有疑慮。舉例來說,如果某個工具要求用戶上傳所有的人事資料,IT 部門就會知道使用上有疑慮,需要尋找其他工具替代。

要判斷哪些 AI 工具可以導入,代表公司也需要訂定相關規範,像是決定哪些 AI 工具可以在公司內部使用。以及員工使用 AI 的原則,比如哪些資料可以上傳、哪些資料不能上傳,對於承受風險程度較低的部門,例如涉及公司核心技術,規範可能要更嚴謹,以避免機密外洩。 此外,AI 技術的更新速度快,工作流程也會跟著改變,屆時可能帶來新的風險,所以規定也需要同步調整。舉例來說,AI 代理人(AI Agent)出現後,企業便需要制定相應的政策,確保 AI 代理人不會將敏感資料傳送到外部網路。

檢驗使用率、成效,避免 AI 支出浮濫

除了風險方面的管控,由於 AI 融入工作流程,企業投入 AI 工具的成本可能持續增長。因此公司需要追蹤其使用狀況與成效,以了解投資是否產生價值。這時候,可以由 IT 部門定期檢視每個 AI 工具的使用率,若發現某些工具的使用率偏低,或許就該考慮不再續約。

不過,公司想掌握 AI 的使用成效,光靠 IT 部門不一定足夠,還需要其他部門共同參與。舉例來說,行銷部門導入了一款可以生成文案的 AI 工具,但實際使用效果不好。或者,供應鏈部門採購了需求預測的 AI,但準確度不高,難以產生效益。這些使用體驗,都有賴相關業務部門調查、回報,才能知道 AI 工具是否值得繼續採購。

因此,每一個 AI 工具可能都需要安排負責人管理。如果是通用型的 AI,可以考慮交給 IT 部門,若是特定的工具,則由實際使用的部門指派成員負責管理、回饋成效。當內部定期檢查使用率、滿意度等關鍵績效指標(Key Performance Indicators,KPI),便能避免 AI 支出成為無底洞。

建立規範、安排專責部門之後,企業也需要培養員工對 AI 的基本認識。比方說,有些 AI 是依 token(大型語言模型處理文本時的最小單位,處理的 token 越多,成本越高。)計費。如果員工不了解這種計費方式,並在使用工具的過程中,產出跟業務無關,但會消耗許多 token 的內容,就會增加企業的成本。 當企業導入 AI,並建立規範、判斷成效與掌控成本,AI 便有機會真正轉化為競爭力,不會悄悄變成負擔。(口述|徐瑞廷,整理|麻愷晅)