林柏源

還用 AI 提升效率、完成瑣事?黃仁勳的震撼教育3堂課:這樣用 AI「太可惜」

捫心自問:生成式 AI 面世以來,你是變得更聰明了,還是漸漸有點懶得思考了、甚至以前做慣的事,也漸漸生疏了?

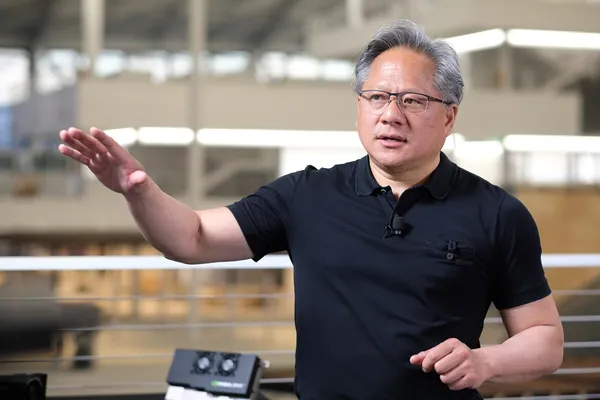

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳接受 CNN 的專訪時,直言自己每天都在使用 AI,但他沒有感到認知能力下降,反而覺得自己的認知技能正在提升。這個答案,與部分人焦慮 AI 將使人類思考能力萎縮完全相反。

黃仁勳指出,使用 AI 的方式,決定了我們是因此進化還是退化。

而許多人,可能一開始就用錯了力氣。

黃仁勳的震撼教育:許多人用 AI,都存在3個誤區

誤區一:把 AI 當「拐杖」,而非「老師」

「不要把它(AI)當作處理你會做的事情的拐杖。把它用在你不會做的事情上。」黃仁勳說道。

回想一下你使用 AI 的場景,是不是常請 AI 處理那些我們「本來就會做」的事?黃仁勳警告,這就是最危險的「認知拐杖」。當你把「能做」的事全數外包,你大腦中對應的思考能力便可能停滯。

相反地,黃仁勳會要求 AI 「教我不知道的事」或「幫他解決原本無法靠自己有效解決的問題」。對他而言,AI 不是替代品,而是老師;不是助手,而是認知能力的「催化劑」。

當你使用 AI 來學習一個全新領域、分析一個你無法獨力完成的複雜模型,或是在你束手無策時提供解題思路,AI 才真正發揮了幫助人類「增強智慧」的價值。

誤區二:被動「索取答案」,而非主動「策略提問」

許多人使用 AI 的第二個錯,是將 AI 視為「答案生成器」。輸入一個問題,然後被動地等待並接受那個答案。

黃仁勳強調,「『提示』(prompting)AI、提出問題的概念,本身就是一項高度的認知技能。」他以自己身為 CEO 的日常為例:「我大部分時間都在提問。90% 的指令實際上是與問題融合在一起的。」與 AI 互動時,他並非在「下指令」,而是在啟動一個「提問系統」。

AI 輸出的品質,取決於輸入提問的品質。為了構思出好問題,「你必須思考,你必須具有分析能力,你必須自己進行推理。」

而這,才是 AI 提升認知能力的核心祕訣。我們不能再像過去使用搜尋引擎一樣,丟出模糊的關鍵字;必須先在腦中解構問題、分析情境、建立邏輯框架,然後才能「問出」一個能引導 AI 深入核心的好問題。

這也是為什麼,黃仁勳認為 AI 並沒有削弱人們的思考力,反而強迫我們更深入地「思考、分析與推理」。

誤區三:少質疑與批判,輕易接受或相信 AI

如果說「有策略地提問」是進階用法,那黃仁勳的第三個心法,就是 AI 的「駕馭術」:他從不輕易相信 AI 給出的第一個答案。

黃仁勳舉例,「我會載入大量的研究論文⋯⋯提供一個我想要的研究類型的大致框架,還有一大堆問題。」最終,AI 會回饋一份相當詳細的報告。而從 AI 那得到答案時,他不會只是接受它,「我通常會說:『你確定這是你能提供的最好答案嗎?』」

得到答案後,黃仁勳會再把答案交給另一個 AI,並要求它們互相批判;他常用的工具包括 ChatGPT、Gemini 和 Grok。

黃仁勳比喻,這個做法就像 AI 時代的「三方會診」。他會向「多個 AI」詢問同一個複雜問題,並用這種方法來驗證答案。「這種批判、批評答案的過程,(運用)你的批判性思維,能提升認知技能。」

台灣經理人的導入現場:AI 不只是助理,更是「策略夥伴」

在台灣產業的第一線,許多大企業的經理人也正不約而同地,將 AI 從「助理」變成了「策略夥伴」。在中華民國對外貿易發展協會的「AI 人才全方位實戰課」中,便能發現不少企業經理人也有類似做法:

1. 用 AI「證偽」與「批判」

新呈工業董事長陳泳睿接受《經理人》專訪便提到,他會請 AI 協助「證偽」,去驗證自己的想法是否真的很好,並主動找出其中可能的盲點與不好的地方,幫助他做出更多更好的決策。

2. 實踐「多方諮詢」與「交叉比對」

黃仁勳用多個 AI 比對答案,晶達光電製造中心廠長朱謙信也有類似做法。朱謙信會同時使用 ChatGPT、Notion AI、Claude 等多種工具交叉比對,正因為每個 AI 給的資訊可能不同,使用者必須具備足夠的「領域知識」(Domain Knowledge),才能串聯這些訊息並強化自身的判斷。

3.「以終為始」的策略性提問

黃仁勳載入大量論文、設定嚴謹的框架,並透過策略性的提問來提升 AI 產出的品質;安口食品機械總經理歐陽志成則採用「以終為始」的倒推方式,先確定想解決的問題和結果,再回頭設計 AI 在流程中應扮演的角色。

此外,新漢集團也打造能串聯內部多個系統資料的「AI Agent」,讓策略提問能得到更深入、更即時的企業情報。「AI 是人類大腦跟思維的延續,能幫助人將思維擴展到無限的可能。」新漢集團副總陳柏旭說道。

這些經理人的共識是,AI 就像經驗豐富的船長所使用的高級導航系統,他不能幫你決定最終的航向,但能快速分析所有潛在航線、計算風險,讓船長在最短時間內,從多個優化後的選項中,做出最精準的決策。

別只甘於當 AI 的使用者,更要成為指揮家、批判者

未來,最有價值的工作者,將不是 AI 的「使用者」,而是 AI 的「指揮家」(orchestrator)與「批判者」。當多數人還在複製貼上 AI 的答案時,真正的高手已經在編排 AI 之間的「辯論會」,並在這個過程中,鍛鍊自己辨識優劣、綜合資訊、做出最終決策的認知能力。

黃仁勳提醒我們,如果持續滿足於將那些「我們會做」的瑣事自動化,可能會導致思考能力逐漸停滯。 當你開始要求 AI「教你不會的」,並學會「讓 AI 彼此批判」時,才真正踏上了通往人機協作的正確道路。

而這,或許才是 AI 時代下,真正能與其他人拉開差距的關鍵。

資料來源:CNN、Washington AI Network、中華民國對外貿易發展協會「AI 人才全方位實戰課」