和主管報告進度、取得許可,合理吧?北歐的工作思維:這是浪費時間

我曾提過,支撐著丹麥高度競爭力的是「先見之明」和「善於因應變化的能力」。能夠預測未來變化,而從中展開行動的原因是,就算他們尚未做好準備,一開始就能行動的「輕盈」。

不執著於「已決定好」的計畫

凱奈特(Kenneth Sejlø Andersen)曾經擔任以勞動公會組織為中心的管理職,目前也是組織高層,他用非常容易理解的方式,為我解說丹麥人的工作方法。

我們就算做了計畫,也會視狀況持續調整。只要有「想往那個方向走,想達成這個目標」的念頭時,我們就會率先行動。在一邊嘗試一邊實踐的過程中,就能學到很多。若中途發現目標設定錯誤,有時也會直接更改目標。這種做法,我認為非常丹麥。就算做了決定,也不會固著於這個決定。若在過程中,覺得換個方法比較好的話,我們就會改變做法。

凱奈特的說法,明確呈現出丹麥人對事物的基本態度。丹麥人並沒有過分認真、沒有彈性的特質,像「貫徹始終」、「決定好的事情就要做」、「按照計畫」等。

丹麥人認真工作,但不認為固守已決定的事項或規則是正確的。他們會視狀況而定,柔軟調整判斷,有時甚至會改變目的及規則。

相反地,若情況明明已經改變,有人卻還是堅持當初的決定及規則的話,我感覺丹麥人一定會說:「情況已經不一樣了,不要再執著在那些事情上,讓工作繼續做下去吧。」

丹麥式思考的前提是,計畫並非絕對,經常可能發生變化。

走筆至此我有個疑問:如果計畫常改變,大家不會很有壓力嗎?

面對我的疑惑,任職大學、擔任企業 IT 顧問的艾瑞克這樣回答。

我想我們很習慣計畫的改變。在小學,上課時間也不是清楚區分。就算有預定的上課時間,也經常視狀況而改變。所以,我們認為預定就只是預定,隨時都有可能變化。

約略做計畫,再視狀況逐步修正軌道就好。這就是國際競爭力世界第一的丹麥人基本態度。

跟主管請示並非工作的本質

對失敗寬容的丹麥職場,不做微觀管理。也就是說,上司不會一一詳細確認下屬的工作。因為上司信賴下屬才會把工作交付給對方。

丹麥職場的最大特徵就是,基於信賴的宏觀管理(macro-management)。

事實上,或許在完全無意識之下,日本轉變為由「不信任」引發的微觀管理來經管多數組織。這是因為對員工和自己不信任所採取的管理方式。

例如,上司要求下屬逐一彙報進度,而下屬也會對上司逐一請求確認。溝通這些細節,乍看之下似乎令人感到安心,能培養彼此的信賴關係。當然這麼做的確有這層面的考量。

然而,若上司和下屬之間真有「信賴」,你不覺得就不需要鉅細靡遺地去請示和許可,進行這種相互溝通過程了嗎?

上司如果真的信賴下屬,根本不需要逐一確認:「○○進行得如何?△△呢?××都OK嗎?」下屬也一樣,如果相信自己的判斷,又或者認為上司會信賴自己的判斷,也就不需要請示主管到枝微末節的程度:「關於○○,這樣做可以嗎?」

這麼一想,細節的請示、許可工作,其實不能說是不信任對方或自己出自於對對方或自己的不信任吧。如果上司跟下屬彼此真有信賴關係的話,應該就不需要從細節去確認及爭得許可。

「○○來做的話,就沒問題」,主管若能夠這樣想的話,不才是真正的信任嗎?

仔細想想,「許可」及「確認」只不過是執行工作時的一種溝通型態。許可及確認本身並非工作的本質。

不過我們是不是後來才發現,下屬比起留意上司的臉色或實際能展開的工作進度,是不是更專注在「尋求上司的認可」上呢?比起讓下屬的工作順利進行,上司是不是把時間和精力都浪費在「控制」下屬身上了呢?

提升工作效率的關鍵在於「基於信賴的順暢溝通」。 而且,順暢的溝通必須奠基在「相信對方的能力」及「相信自己的能力」之上。

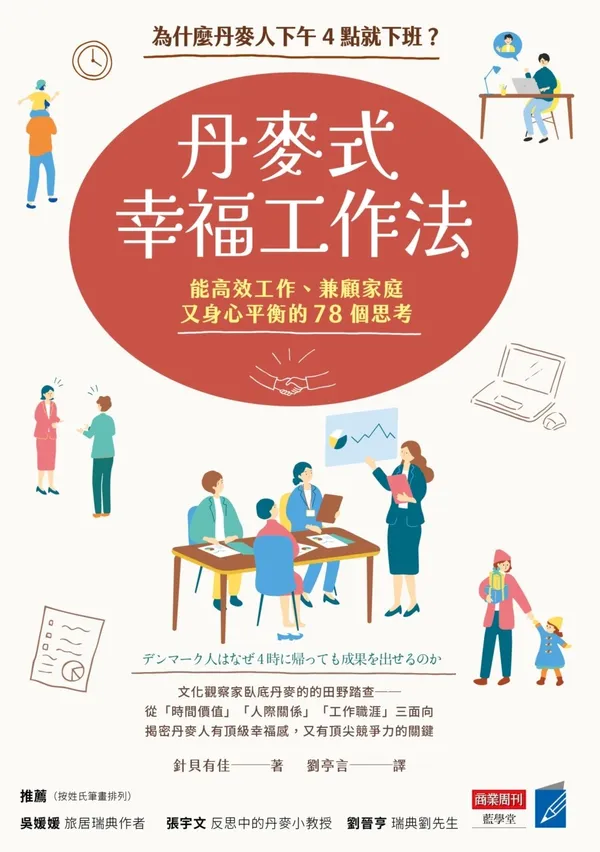

(本文出自《丹麥式幸福工作法》,商業周刊)