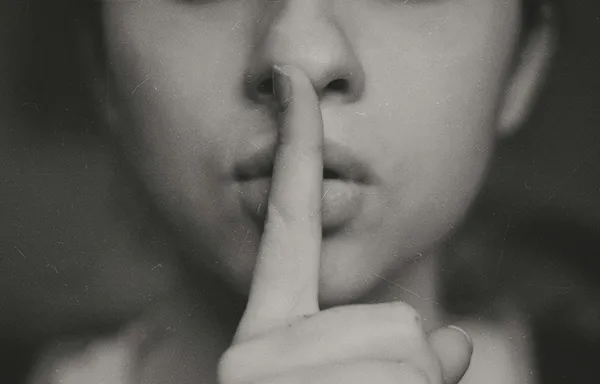

以為「不說話=無趣」,所以拚命講話?事實上耐得住沉默的人,反而更受歡迎

很多人都受不了沉默。 於是會在他們拚命說話,填補沉默空檔的過程中,不小心脫口說出「多餘的廢話」,令人感到不堪。

對他人說話,原本就是為了表達「想傳達的事」,而非為了填補沉默而胡亂施放的工具。因此,懂得在沉默中冷靜以對的人,多半能「莫名備受呵護」。

感受「當下」

受不了沉默的人,多半認為「沉默會讓自己顯得很無趣」,亦即他們自認是因為不夠能言善道,才會製造出沉默的空檔。這種思維的前提,在於「沉默不是好事」的成見。可是,沉默不等同於對話失敗,這也是一種共享時間的形態。

當沉默到來時,不妨試著細細品味「當下」──好好感受對方的存在,或感受自己內在的平靜,抑或好好感受食物的滋味、周遭的環境等。

唯有處在「當下」,才能「感受」某項事物。越是沉默之際,越要讓大腦稍微休息,試著多加感受、體會。無法好好說話的那股「扭捏」感,也是一種人與人之間的交流。若能樂在其中,也滿不錯的喔。

為人著想

總想填補沉默空檔的人,容易成為責難的對象。除了因為容易脫口說出「多餘的廢話」之外,還有一個原因,就是旁人會覺得這種人「很囉唆」、「很煩」。

畢竟不是人人都認為沉默是個問題,甚至有人很喜歡享受寧靜,或是喜歡經過深思熟慮後再開口。若試圖以喋喋不休填補沉默的空檔,等於從這些人手上奪走想保有的安寧。

一旦對方心中萌生「老是打斷我的寧靜,是個很囉唆的人」的受害者心態,並形成一套基本認知時,就很容易把平常不以為意的「多餘的廢話」,當作是來者的威脅。 沉默不是一個人獨立製造出來的產物,而是雙方合作之下的結果。

沉默會成立,就表示對方也提供了某種形式的推波助瀾。

建議各位萬一遇上自認為尷尬的空檔時,不妨停下來想一想:說不定對方想要的就是沉默。

耐得住沉默的人,給人穩定感

在沉默中仍能保持冷靜的人,能給旁人帶來穩定感,甚至給人「大人物」的印象。這是因為他們給予旁人充分空間的緣故。

能讓人放心共享沉默時光的,越能「莫名備受呵護」。

即使我們無從得知別人對沉默的看法,建議各位可以試著把沉默放到自家主場擂台上,讓自己懂得享受沉默的「當下」。

就算對方覺得沉默令人難受,看到我們這樣從容享受的態度,或許就會放下心中的大石,進而放鬆心情。

(本文摘自《面對情緒攻擊的勇氣(暢銷新版),方言文化》)