領導力

整理‧撰文 盧廷羲

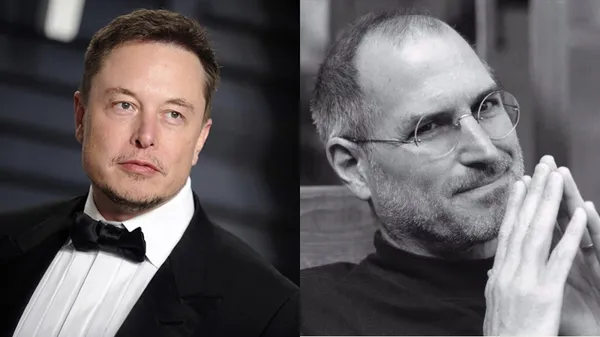

賈伯斯和馬斯克的領導學!喊出遠大志向的主管,如何激發團隊突破自我?

2021-12-07

蘋果(Apple)創辦人史蒂夫.賈伯斯(Steve Jobs)在 2007 年發布第一代 iPhone 時曾說,「iPhone 會創造出滑鼠問世以來,最具革命性的使用者介面。」於是,出現了沒有鍵盤、以手指觸控滑動螢幕的手機。太空探索公司 SpaceX 創辦人伊隆.馬斯克(Elon Musk)曾發下豪語,要發展太空網路,雖然還沒實踐,但他已經做到成功發射火箭,把平民送上太空。

老闆的遠見和願景,決定了一家公司能走多遠。《第五項修練》作者彼得.聖吉(Peter Senge)進一步說明, 領導者建立的願景,使組織目標一致,所有人為了某種價值而努力,團隊才有凝聚力。

《第五項修練》提到,沒有共同願景就沒有學習型組織,願景像拉力,把人們拉向真正想要實踐的目標,會激發人們新的思考和行動。如果沒有願景作為支撐,維持現狀的力量將牢不可破。學習很辛苦,共同願景能幫你放棄固守看法,發現思考盲點。

然而,要寫下好的願景並不容易。「我們要成為全球最棒的通訊公司。」「我們要致力改善人們的健康。」你大概常看到這類宏大但模糊的願景,它沒有呼應企業為什麼要存在,員工到底要朝著什麼方向前進。

願景是否具備往下延展的配套措施?

聖吉說,一般企業在訂定願景時,會類似以下情境:總經理站在大會議室前,向所有員工做了一小時的簡報,大聲說出公司往後要怎麼做。但這可能使成員消極接受,他們會想,「反正老闆已經決定,我盡力照做就好。」

嚴格來講,這一小時的簡報,不可能把老闆的「個人願景」,轉變成所有人的「共同願景」,因為它只處在「由上而下告知」的階段,組織成員沒有機會投反對票。

聖吉解釋,告知、布達式的願景,必須搭配不同溝通方法。首先, 關於公司的現況,一定要說實話,而且傳遞訊息的方式要直接、透明化 。《讓部屬甘心跟著你》舉例,美國前總統約翰.甘迺迪(John Kennedy)曾說,他要推動登月,是因為這件事很困難,但可以測試當前最頂尖的技術。這個願景,也成功讓尼爾.阿姆斯壯(Neil Armstrong)踏上月球。

其次, 說明哪些事情可以妥協,哪些則不容置喙 。比方說,公司永不接受削價競爭,永遠以創新為第一,但要想出降低成本的行銷策略。

第三, 要稍微描述願景的細節,才不會過於空泛 。舉例來說,保險公司的願景是「不讓所有顧客吃虧」,可詳述保險員鑑定損壞汽車時,需仔細檢查,釐清修車廠的報表是否作假或灌水。

除了採取直接告知的方法,還有一種技巧是推銷。聖吉建議,你可以跟團隊說,「公司的目標要仰賴大家努力,如果各位不想做,就得重新討論。」當你用「我們」取代「我」,能拉近願景與基層人員的關係。接著,多描述願景帶來的好處,以及它將如何滿足員工需求。

願景與員工學習方向能否對齊?

接下來,則是要獲得員工反饋。最簡單的方式,可以設計匿名問卷,詢問所有人對新願景或策略的看法,在保護員工隱私的情況下,得到直接回饋。其次,在員工同意後,採取面談,直接討論「這個願景到底能不能產生效果」。

最後,才是進入「共同創造」的階段,也就是大家一起討論、修正。舉例來說,有間公司的願景是誠信,員工就可以提問,「誠信是針對自己,還是面對供應商、顧客也要做到?」

人們願意提高參與度、當責,有了穩定向前的團隊,才有餘力學習與成長。