數位轉型

撰文 李岱君

AI 翻轉職涯起點!當公司期待員工「第一天就要有貢獻」,新手該如何證明自己?

2025-10-22

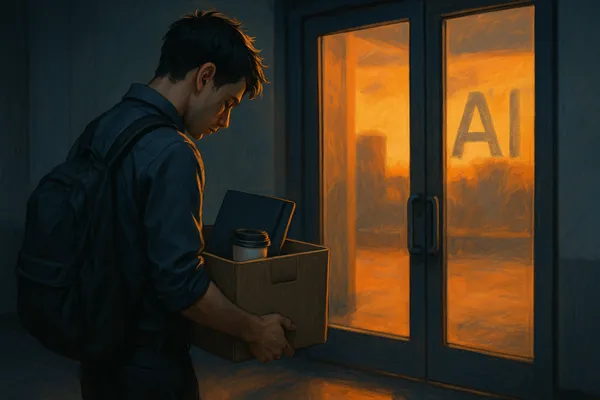

專題主題 AI 重創職場新手村!年輕人迎來「求職末日」?

「企業不做慈善事業,也不負責社會教育。」Google 前台灣董事總經理簡立峰指出,有了 AI 助陣,每個人的及格線從 60 分提高到 80 分,企業主跟求職者,都得重新思考職涯起點。

當 AI 接手原本用來練習的任務、企業不再需要員工做初階工作,新手要怎麼證明自己值得被雇用?企業又要如何培養下一代?

畢業生被迫在入職前學會新技能,而非進公司「慢慢學」

企業過去對新鮮人的期待是:進來慢慢教,現在期待他會用 AI,第一天就要有貢獻。《金融時報》(Financial Times)以律師事務所為例,初級律師不能再做簡單的文件審查,而是要處理更複雜的稅務領域或高價值的合約解讀。換句話說,剛進公司,就要做過去可能擁有 3 年工作經驗的事,才算有價值。

《CNBC》報導,新的初級職位可能是更進階、更需要技能的角色,「新畢業生被迫在進入職場前就要自己學會這些技能,而不是進公司後慢慢學。」

《BBC》觀察到,企業開始尋求具備跨學科思維的人才。例如,一些雇主開始問擁有電腦科學學位的應屆畢業生有沒有輔修哲學,因為技術能力 AI 可以補足,但對複雜問題的思考、對倫理的判斷、對脈絡的理解,這些還是必須靠人類。

簡立峰指出,「你用 ChatGPT 是要去問一個有價值的問題,去尋找這個地球原來沒有的知識。如果你去找存在的知識,你只是跟資深人在打架。」

換句話說,AI 把「知識門檻」降低了,但把「問題門檻」提高了。以前你要花很多時間學習基礎知識,才有能力問出好問題;現在 AI 可以幫你補足知識,但你必須一開始就知道要問什麼問題。

求職者的生存指南:3 方法證明自己「很會用 AI」

這形成一個悖論:你需要工作經驗才能拿到工作,但你需要先得到工作,才能累積經驗。新一代求職者要如何打破這個循環?

簡立峰強調,這群新鮮人已經懂得用 AI 的,當企業期待你「第一天就能有貢獻」,就不能再依賴「公司會教我」這個假設。你不用等公司「給你機會」,而是可以自己創造機會:

第一,主動證明 AI 協作能力

最直接的方法是:做出東西來。可以用 AI 開發一個小專案、建立一個作品集、解決一個實際問題,然後在面試時展示:「我用 ChatGPT 做了這個、過程中遇到這些挑戰、我這樣解決。」這比在履歷上寫「熟悉 AI」更有說服力。

例如,一位應屆畢業生想應徵數據分析師,用 ChatGPT 分析台北市 YouBike 使用數據,發現哪些站點在什麼時段最缺車,提出調度建議。也可以在面試過程中,講出自已使用 AI 的思路,像是先問 ChatGPT 如何取得開放數據,然後請 AI 寫 Python 爬蟲等。

第二,用 AI 證書為自己背書

104 人力銀行研發處協理張世淳分享,基本上只要拿到相關證書,收到面試的機會就是比別人多 3 成。

為什麼證書這麼有用?「它就像多益證照,看到分數,就知道你的程度在哪。」張世淳表示,Google、IBM、AWS 都有 AI 相關證書課程,但重點不是證書本身,而是它告訴雇主:「這個人至少花時間學過,不是完全零基礎。」在海量履歷中,這可能就是讓求職者脫穎而出的關鍵。

還有企業在導入 AI 時,多數也會跟大科技公司的服務掛上勾,例如 AWS 的雲端服務,所以證明自己會這些技能,也能告訴企業,自己就是即戰力。

第三,定位自己為「用工具解決問題」的人

假設一位資管系學生原本想做網頁前端工程師,但看到 AI 寫程式愈來愈強,決定結合他的資訊背景和對醫療流程的理解,設計一套醫院可以用的介面,這就是重新定義工程師的價值。

世界經濟論壇指出,2025 到 2030 年間,約有39% 的現有核心技能將轉變或過時,但有些技能反而更重要:分析思維、創造性思維、韌性、彈性與敏捷性、好奇心與終身學習;AI 與大數據、技術素養、網路安全,是增長最快的技能,但關鍵是,不要把自己定位成「會用工具的人」,而是定位為「能用工具解決問題的人」。

核稿編輯:林庭安

資料來源:CNBC(1)、Stanford、goldmansachs、WSJ(1)(2)、WEF、TIME、BBC、FT