經營策略

整理‧撰文 陳書榕

不只因為便宜!小米做手機、掃地機器人都大賣,迅速攻占不同市場的關鍵是?

2019-01-25

「我不需要你用黃金的價格把稻草賣出去,」小米創辦人雷軍說。他在 2010 年創立的這家企業,以「永遠維持 5% 毛利率」「創造高性價比產品」為宗旨,不斷打破各種產業規則,每推出一款商品,就可能造成該商業領域爆炸性的改變,例如當他們所做的行動電源、延長線、小米耳機,都在在改變了該產品領域的定價,以及消費者對於產品質量的要求程度。

從賣手機起家,眾人曾以為「又是一間山寨企業」的小米,在短短 8 年內一路轉型,竄入小家電、生活消費品、電腦與電視產品,在做電腦的同時,也一樣生產掃地機器人、牙刷、延長線。這些分散於不同領域的眾多商品,命運出奇的雷同:在小米生產商品時沒人在意、小米宣告進軍時被眾人訕笑,在小米確定拿下大量市場分額時,又博得眾人的注意和好奇。

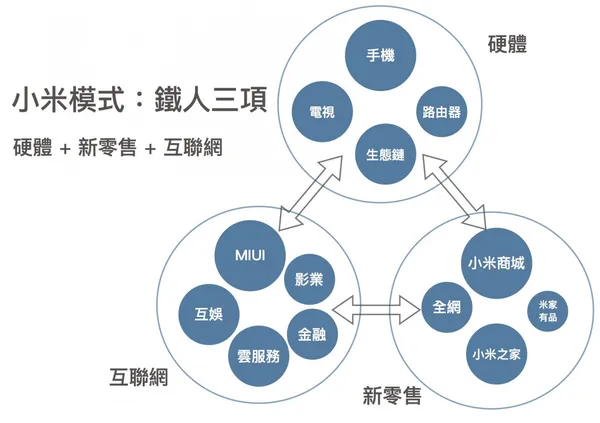

小米究竟是怎麼辦到的?雷軍如何能不斷創造大量高性價比的爆品,構成專屬於小米的新商業模式?答案就在 ──「小米生態系」。

「小米生態鏈」是什麼?

時間得回到要 2013 年中,雷軍交辦小米科技聯合創始人暨副總裁劉德,「到市場上去搶一批創業團隊,用小米價值觀孵化一批企業。」

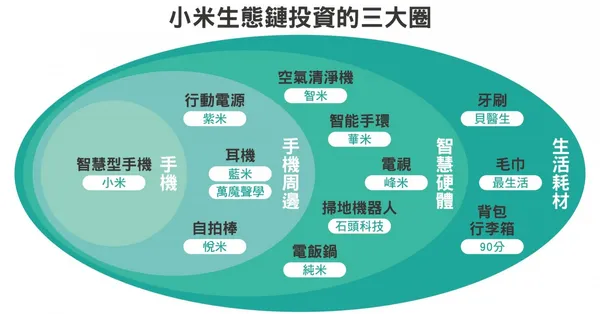

當年選定的第一項產品就是手機周邊商品 ── 行動電源,背後的生產製造公司是「紫米」。再來陸續出現做小米耳機的「萬魔聲學」(1 MORE)、做小米手環等智能可穿戴式裝置的「華米」、做淨水器的「雲米」及平衡車的「納恩博」等等,逐步攻占各個市場領域,形成小米生態圈。

這個生態圈以手機為圓心,向外慢慢發展成三大圈,頭兩層是小米的老本行、雷軍認為還大有可為的手機周邊商品及智慧硬體產品;最外層則是擁有巨大市場的生活耗材類產品。在小米的公開招股書中載明,截至 2018 年 3 月 31 日為止,小米透過投資和管理,建立了由超過 210 家公司組成的生態鏈,其中,有高達 90 多家專注於研發智慧硬體設備與生活消費用品。根據艾瑞諮詢根據 2017 年及 2018 年第一季的統計,行動電源、空氣清淨機與電動滑板車出貨量全球第一的企業,皆隸屬於小米生態鏈。

- 第一層手機: 智慧型手機

- 第二層手機周邊: 行動電源(紫米)、耳機(藍米、萬魔聲學)、自拍棒(悅米)

- 第三層智慧硬體: 空氣清淨機(智米)、智能手環(華米)、電視(峰米)、掃地機器人(石頭科技)、電飯鍋(純米)

- 第四層生活耗材: 牙刷(貝醫生)、毛巾(最生活)、背包與行李箱(90 分)

對雷軍與小米高層而言,小米生態系的主要定義是「這是一個基於企業生態的智慧硬體設備孵化器」。小米提出三大主張,包括小米只投資、不控股;小米完全輸出產品方法論與價值觀,主導設計、協助研發與尋找供應鏈,並且在自營通路上上架販售;生態鏈企業全數是獨立企業,可獨立研發與銷售自有商品。

也因此,小米與小米生態系旗下眾多企業不是單純的代工關係、也不是單純的投資,更不是母子企業的從屬關係,他們更像是在 IoT 生態下,一群圍繞著「小米精神」、擁有共同思維與企業文化,快速生產、製造與研發各種領域商品的戰略夥伴。

在小米生態系出現之前,這種商業模式前所未見,自然無人可以仿效。雷軍為什麼要這樣做?這對小米的市場地位有什麼樣的幫助?主要來自於他的兩個判斷:

1. 下一個市場在物聯網(IoT)

小米創立時是中國的互聯網元年,當時正巧趕上中國大陸從一般型手機,轉換至智慧型手機的換機潮,也因此才能在 3 年間飛速成長。雷軍認為,物聯網是下一個風口,小米不能錯過。

2. 速度、速度,還是速度

但要趕上這波熱潮,單靠小米之力絕對做不到。雷軍判斷,當年小米有 8000 名員工、其中 2000 名工程師專注於研發手機,卻仍舊趕不上市場速度。單是手機如此,遑論要往外擴展到手機周邊、生活消費硬體設備,人力、專業度、效率與成本,都不能單押在小米一家企業身上。因此,雷軍才有了「去投資一批企業」的想法,意即,

小米要以「投資加孵化」的方式找一堆公司組團打群架,一起布局市場。

雷軍想像,當小米生態鏈有 100 間企業,那就有可能會有 100 個產品進入不同的產業「抱團打拚」,這不只會改善市場,也會改善供應鏈結構,雷軍甚至認為,建構了這個複雜的生態鏈系統,有機會在新零售、AIoT(人工智慧結合物聯網)的環境下,出現一個能超越 BAT(中國三大品牌百度、阿里巴巴、騰訊)三座大山的彎道。

小米 2018 年第 3 季財報,或許證實了雷軍當初的想像。集團季營收將近 508.46 億人民幣,較去年同期增長 49.1%,其中手機商品銷量達 3 億 3300 萬支,約進帳 350 億元人民幣,較去年同期增長 36.1%,但更值得注意的是其 IoT 與生活消費產品營收為 108 億元人民幣,占總營收 21.3%,相較去年成長 89.8%,幅度驚人。

誰才能加入生態鏈,一起打群架?

那誰有資格加入?洪華說,早期小米的投資者都是一群工程師,這群人徹底了解小米的價值觀、對於產品的標準,也對企業極度忠誠,不會因為投資中間所產生的利潤而被誘惑。他們選擇投資標的,只看產品與技術,不看商業計畫與估值,主要原因是「沒必要」,產品太新還沒有市場,而且小米投資的本質是「孵化」,相中有未來發展性的產品更重要。

除了產品之外,他們更在意「被投資人」,雷軍喜歡找熟人,業界說他「衣不如新,人不如故」。智米的蘇峻,是劉德以前在大學教書時的老朋友;小貝醫生的章駿,則是洪華大學時期的學弟。洪華解釋,小米最在意的是被投資者的「價值觀」契合度,包括「不賺快錢」「矢志做最好的產品」「認為互聯網是有未來的」「願意為了改造傳統行業,致力提升效率」等等。

例如純米創辦人楊華,為了做好電子鍋,他們先「蒐集」了全球好用、評價好的產品,全數拿回來研究;再者,他們還到日本向擁有電子鍋多項專利的發明人內藤毅求教;雲米在開發淨水器時,發現市售淨水器都有漏水問題,他們沒打算放過,而是決意升級解決產品的「產業級痛點」,開發商品的過程中產生 400 多項專利、發明專利有 100 個、創新率達 90% 以上,這為淨水器產品立下了相當性的門檻,讓競爭對手難以模仿與超越

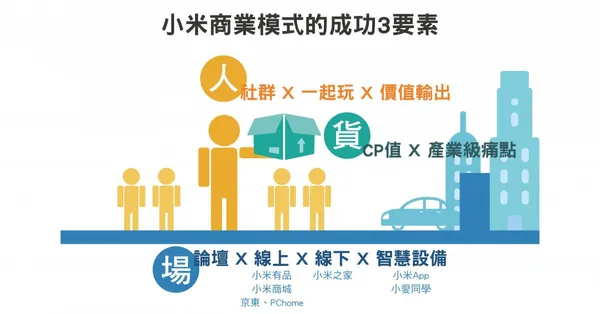

當你加入小米生態鏈之後,小米會提供資源,幫助生態鏈的企業孵化出爆品、成為有能力自主經營的公司。這些資源可分為小米的核心粉絲(人)、小米做爆品的方法和邏輯(貨)、小米的通路和銷售場域(場)三大部分。