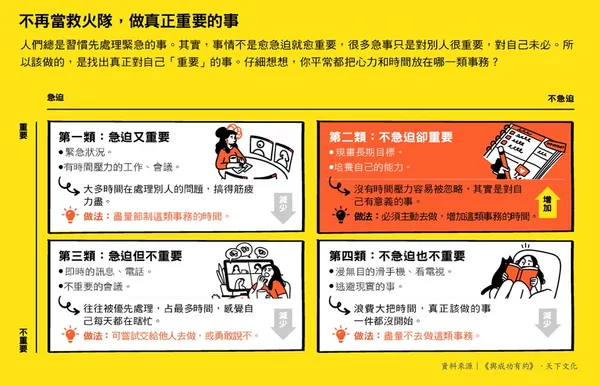

時間管理

整理.撰文 莊彙翌

愈管理時間,愈覺得不夠用!這 6 種「時間陷阱」,你中了嗎?

2024-01-10

以前在《衛報》(The Guardian)寫生產力主題專欄的奧利佛.柏克曼(Oliver Burkeman),曾經是個「生產力狂」。他用番茄工作法,以 25 分鐘為單位,劃分一天的行程。他認為只要找到正確的時間管理方式,加上正確的習慣和自律,就能提高生產力,解決所有工作。

就跟許多人一樣,他失敗了。他在著作《人生4千個禮拜》中提到,無論自己再努力,仍沒有辦法維持足夠的效率和自律,也無法完成所有事;這些試圖掌控時間的方法,鼓勵人們從有限的時間中獲得最大效益,卻「變得壓力更大、更不快樂」,這些技巧或許有用,但成功縮短做某件事的時間以後,人們反而變得更忙。

回過頭來看,你的行事曆是否也被工作塞滿,覺得自己非常努力提升效率,卻有更多的事情跑出來,永遠做不完?

如果感到忙碌的步調越來越快,不妨停下來重新審視,找到屬於自己的節奏。《經理人》推出的線上課「改變人生的目標實踐法」,搭配「理想生活實踐模版」實用工具,透過每日可視化追蹤和科學化的原子習慣養成方法,將繁瑣的待辦事項化為有序的行動計畫,一步步理清方向。

人類學家愛德華.霍爾(Edward Hall)曾比喻,時間就像是輸送帶上不斷經過你面前的紙箱,如果要妥善運用時間,就要在這些紙箱經過面前時,填滿它們。如果事情做不完,人們會感到忙碌而心情不佳,但事情太少,又會覺得浪費紙箱的空間,於是找了更多工作來填補。

效率至上的管理法,反而使工作不斷增加

這導致了一種效率陷阱。例如,《母親有了更多工作》(暫譯,原文為More Work for Mother)裡提到,洗衣機、吸塵器的發明,是為了節省做家務的時間,但有了這些家電後,人們提高清潔的標準,又有更多事要做,抵銷機器帶來的好處。

又或者,電子郵件和即時通訊工具被發明後,全世界的人都可以隨時隨地傳訊息給彼此,溝通效率本應提升。不過,《沒有Email的世界》一書,引用軟體公司 RescueTime 的時間追蹤軟體數據發現,用戶平均每 6 分鐘就檢查訊息或郵件。溝通頻率增加,造成人的注意力頻繁轉換而耗損,產生疲憊感,反而更沒有效率。

因此柏克曼撰寫《人生4千個禮拜》,提醒人們,是時候從效率至上的時間管理中抽離了;因為人生有限,絕不可能有時間做自己想做,或是完成別人要求的每一件事,需要學著決定哪些事該做,哪些事情不做。

抽離並不代表放棄掌控,而是需要更智慧地駕馭時間,將目標化繁為簡,讓生活回歸平衡。「改變人生的目標實踐法」線上課,結合實用的科學化規劃方法,幫助你聚焦真正重要的事,減輕負擔。

列出每天和每周最重要的 3 件工作,且不超前進度,穩定完成目標

《最有生產力的一年》作者克里斯.貝利(Chris Bailey)表示,並非每件事情同樣重要,有些事情的投資報酬率一定比其他事來得更高。書中引用「80/20法則」,認為少數的任務(20%)能造就大多數的成就(80%)。

首先,列出自己要做的所有工作,再來問自己:哪 3 件任務能獲得最多成就?以貝利來說,依序為「寫出從計畫中學到的東西」、「在自己身上做生產力實驗」、「閱讀並研究生產力」,其他像是採訪專家、回訊息,雖然該做,但成就較小,不適合列入。

不過,工作不能只做這 3 件事,所以要設想今天和這周結束時,希望完成哪 3 件事,比如寫完一篇稿、回覆郵件、到圖書館借書,私事也可以比照做法,列出 3 項該完成的事。

有時候為了超前進度,會想要多做一點,但《努力,但不費力》提到,這樣就會陷入疲累、休息、惡補的循環,所以要設定上限,把進度設定在合理範圍內,例如每天打電話給 5 位客戶,最多 10 位。工作應該穩定步調,不多做也不少做。