成功習慣

整理.撰文 林庭安

挪出餘裕、眼光放遠,學會「放長線釣大魚」!5 個方法助你培養「長線思維」!

2025-03-28

亞伯拉罕.林肯(Abraham Lincoln)在當上美國總統之前,只是出身農場的素人,接連幾次落選,甚至還有一次主動退選、懇求支持者把票投給對手,因為他認為另外一個候選人從事不法勾當,不能讓他當選危害選民。

這樣的操守在政壇非常少見,甚至還讓大家懷疑他是否太軟弱,不適合政治。但最終,以大眾利益為優先的行為,讓他結交了許多盟友,成功當選參議員、總統。《給予》寫道,只要我們把眼光放遠一點,林肯的所作所為看似犧牲,最後卻會帶來好處,「他們不適合百碼短跑,卻能在馬拉松裡脫穎而出。」

短跑與馬拉松,正是短線與長線的最佳比喻。當你參加 100 公尺短跑比賽,或許不用做太多的準備,甚至還有可能在身體不適的狀態下逞強出賽,因為 10 幾秒就會結束,事後再多休息、復健就好;但如果今天要參加馬拉松,你會做更全面的準備,不只要顧及肌耐力、心肺跟補給,你也會對自己的狀態小心翼翼,因為任何一個小傷,只要戰線拉長,都可能會影響你的整體狀態。

「現時偏誤」的禍害:重視當下、低估長遠利益

無論短跑與長跑,都是用同一個軀體完成,為什麼人們的選擇會不同?心理學有個理論叫「現時偏誤」(present bias),人們在面對未來時,傾向看重當下利益、低估長遠利益。

舉例來說,如果可以選今天獲得 10 美元,或是明天獲得 15 美元,大多數人會更願意在今天就拿到錢。這個偏誤被廣泛運用在解釋人們做決策時,傾向滿足當下、忽略未來。

《長線思維》作者多利.克拉克(Dorie Clark)強調,保持長遠思考需要勇氣,若你願意承擔短期後果,日後會收到巨大的回報。但問題是,這個「日後」,意味著 5 年、10 年或更遠,人們往往沒辦法等那麼久。

克拉克指出,從理智面來看,大家都知道成功需要堅持和努力,但現代社會很大程度促使我們去做容易、有保障以及當下看起來吸引人的事。長線思維有一部分是要理解,你不會總是立刻達成目標,雖然緩慢的進展可能像在浪費時間,但一旦你投入時間了解本質及其運作方式,現在的每一刻,都會讓你在拉長戰線後變得更強大。

不過,知道重要不等於做得到。現代人最大的挑戰,往往不是沒夢想,而是不知道怎麼堅持。《經理人》推出的線上課程「改變人生的目標實踐法」,從心理機制出發,帶你釐清內在驅力、設定具行動性的目標,幫助你擺脫拖延與卡關,把「知道要做」轉為「真的做到」。

長線思維的體現:ESG 興起、重視利害關係人

近年商業界開始意識到,如果再繼續短視近利,就算組織賺再多的錢,地球也無法承受。因為氣候變遷,許多數據顯示,2050 年,全球可能有多達 10 億人被迫遷徙,這也是為什麼近年 ESG 盛行的原因――人們被逼著開始做長線的思考。

2018 年,全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)執行長賴瑞.芬克(Larry Fink)寫了一封信給集團投資的每家公司:「一家公司要能長久興旺下去,不僅得交出漂亮的財務成績單,還必須證明它對社會有哪些正面貢獻。企業必須讓所有利害關係人都受惠,包括股東、員工、顧客,還有企業所在地的社區。」

由近 200 家美國大型企業執行長組成的商業圓桌會議(Business Roundtable),在 2019 年 8 月公開發表一項聲明,重新定義「企業的使命」:企業經營不應該只考慮股東權益,執行長應該要帶領公司「為員工、顧客、供應商、在地社區和股東等所有利害關係人謀求福利」。

而疫情更加速這項思考。《重新想像資本主義》指出,新冠肺炎大流行讓世界產生天翻地覆的改變,但也迫使人們以不同眼光看待世界,企業與領導者們開始意識到,不能只在乎「我」和「現在」,也要關心「我們」和「未來」。

當以往「存在只為了獲利」的企業,都能開始望向長期,思考如何跟利害關係人共存共榮。我們也該拋開短線思維,捨棄短期的滿足感,學會「放長線釣大魚」,期許自己在為了目標堅持不懈的日子裡,能有所回報。

10 個問題,提醒自己「看長線」

《長線思維》作者多利.克拉克(Dorie Clark)在一個訪談中提及,想要自己的努力在短期內獲得回報是人之常情,但真相是,很多我們極盡所能想達到的成果,往往需要時間,而且會比我們預想中的長,「在事情還未明朗之前,你還願意做出短期犧牲並堅持下去,這會拉開你跟競爭對手的距離,創造出自己想要的人生與職涯。」在得到果實之前,我們可以用以下問題提醒自己:

- 我應該花時間做什麼?

- 我可以停止做什麼?

- 我對未來的假設是什麼,這樣的假設如何影響今天的行動?

- 我想住在哪裡、如何生活?堅持這個願景會是什麼模樣?

- 你希望為世界做出哪些貢獻、留下什麼印象?

- 我可以透過哪些方式將工作與個人生活結合起來,讓兩者都更愉快?

- 我如何利用限制來發揮優勢?

- 我有哪些資源,可以在未來換取不同形式的資產?

- 促使你用心生活、認真工作的動力是什麼?

- 你願不願意為自己重視的事堅持到底?

為了讓願景落地,有時我們需要一套可以反覆實踐的行動架構。像《經理人》設計的「理想生活實踐模版」,就是協助你將這些深層提問轉化成日常行動的工具。透過每週檢視、定期回顧與拆解任務的方式,不只是幫助追蹤進度,更是給自己一個固定的節奏,持續練習「把重要的事,放在時間表上」。

5 個方法,讓你挪出餘裕、眼光放遠,專注於真正重要的事

生活的重擔與工作壓力,使我們陷入無止盡地忙碌,面對抉擇時,沒辦法好好靜下來思考,什麼才對自己或對大局有利,往往只能倉促做決策。《長線思維》指出,如果太過忙碌或躁進,會讓你沒有足夠的思考空間,也就幾乎不可能擺脫短線思維。以下整理出 5 個方法,幫助你有餘裕把眼光放長遠,專注在真正重要的事。

找到內心真正的渴望,就能捨棄不重要的事

如果有份高薪工作邀約,卻必須每天台北、新竹通勤,你會接受嗎?《長線思維》寫道,有時引導我們做決定的不是當前狀況,而是我們想成為什麼樣的人。必須確定自己的價值觀,才能評估眼前機會。對於重視家庭的人,如果因為通勤而減少陪伴家人的機會,就算薪水再高,也可能會推辭。

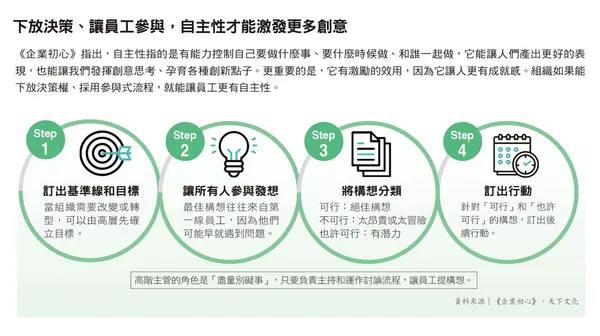

要找到自己的核心價值觀,可以思考:「是什麼在驅動著你?」從「熱愛的事」「擅長的事」「這世界需要什麼」「能有所回報的是什麼」這 4 個要素的交集,探索人生的宗旨。《企業初心》提醒,追求意義最好循序漸進,宗旨也不一定要非常崇高,只要能提供別人一點點幫助,處處都能找到使命感。當你找到驅動自己向前、符合內心的真正渴望,就可以果斷捨棄不必要的東西,做對自己最有意義的事。

別一味回應他人的需求,留下自我思考的時間

無法靜下心來好好思考未來的另一個原因是,我們常在回應他人的需求。《長線思維》指出,你必須為自己做出選擇,自問以下問題,逼自己思考這些是否值得做:

- 要投入多少時間:對於每個請求,包括隱藏或未說明的義務,思考每個步驟的實際內容、粗估時間,光這樣評估,你就可能決定要說不。

- 機會成本是什麼:選擇做這件事,意味著必須捨棄其他事。

- 身體和情感成本是什麼:做這件事,對你的身心有何影響,是否有隱藏在背後的成本。

- 放寬時間範圍:問自己 1 年,或 5 年、10 年後,對這個選擇會有什麼感受;或是如果不這麼做,你會有什麼感覺?

抽出 20% 時間探索,複利將會帶來巨大成效

Google 過去曾鼓勵員工將 20%時間花在更具創造力和創新的地方,許多新產品來自這個政策。生活上,撥出 20% 時間探索興趣或職涯,可以讓你更接近夢想。嘗試從未做過的事一定會面臨困難和內心的阻礙,所以必須訂出期限,也要知道,不管結果如何,只要能從中獲得某種收益都算是成功。

如果你正在思考,該怎麼把理想願景落實到日常生活中,可以參考《經理人》設計的「理想生活實踐模版」,協助你將長線目標拆解為可執行的步驟,逐步建立行動的節奏;也可透過「改變人生的目標實踐法」線上課程,從核心價值出發,釐清方向,找到真正想堅持下去的事。

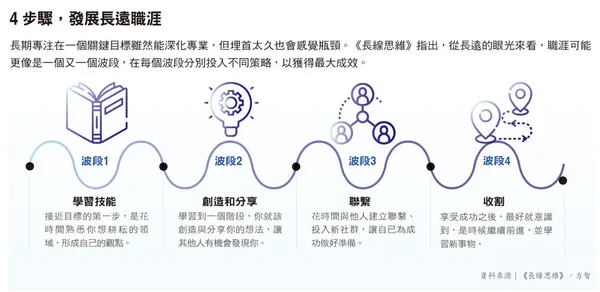

重要的是以數十年的時間來衡量,因為複利(參見下圖)的力量非常巨大。投資 20% 的時間即使起初看起來很小且毫無意義,最終會在你跟別人之間拉開很大的距離。《長線思維》指出,就算不知道最終願景也沒關係,用數十年來衡量,即使最終改變計畫或決定走上不同的路,現在所走的一小步,也會隨著時間推移而更有意義,在未來提供我們更多選擇。

學會接受不完美,把所有嘗試當作實驗

《長線思維》指出,追逐目標時,短期內可能會遭受許多挫敗,不過長遠來看,當你做出足夠的嘗試,成功就會到來。堅持下去,必須接受不完美或重新看待失敗。亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯(Jeff Bezos)曾說完美主義讓人害怕失敗,阻礙創新。

學習矽谷的「快速失敗」精神,把草創時期所有嘗試都當作實驗,因為失敗會讓人不安,也意味著終結,但如果一開始就是不確定結果的實驗,就很難被定義為失敗。你知道需要多重複幾次,才能透過不斷調整達到想要的結果。

拆分目標、從小處著手,是抵抗短期誘惑的最佳解

我們時常會選擇讓自己快速得到好處的選項,如 1960 年代史丹佛大學心理學教授沃特爾.米歇爾(Walter Mischel)的「棉花糖實驗」,他給孩子 2 種選擇:一是馬上吃到棉花糖,二是獨自在房間裡拿著食物,等 15 分鐘後就能吃到 2 份。幾十年後,當年等 15 分鐘後的孩童較有自制力,會在學業、事業上更健康、更快樂。不過人們容易忽略的關鍵是,你不會一直是同種人,所有人都可以學會延遲滿足,增強自制力。

抵抗短期誘惑的一個訣竅是冷卻衝動,轉移注意力。《長線思維》指出另一種方法,訓練自己去做必要且我們聲稱最想做的事——直接開始,並從小處著手。把目標分解成更小的行動,小行動積少成多,加上複利加乘,一旦開始著手,就有機會達成目標。