變革管理

撰文 郝致琪

台積電的製程,如何從落後到超車對手?一切要從與飛利浦的談判說起

2025-05-19

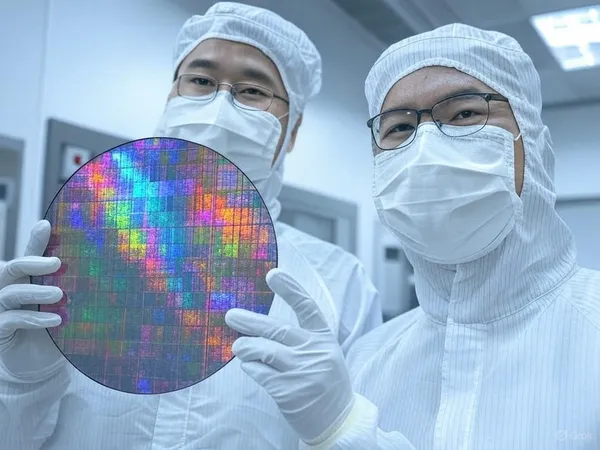

在 1988 年,台積電公司的會議室裡,工程師們正為一張來自英特爾(Intel)的訂單興奮不已——這不是什麼尖端產品,而是英特爾 3 年前的舊款控制器,當時 1.5 微米(µm)製程已是台積電最先進的技術。沒人料到這家只能做成熟製程晶片的台灣公司,36 年後會成為超越英特爾的半導體公司;2024 年台積電市值排名更首次突破1兆美元,成為全球第八大企業。

根據《張忠謀自傳》,早期台積電的晶片製程節點技術落後一般半導體公司 2~3 代,當別家已量產 1.0 微米,台積電只能量產 2.0 微米;但到了 1999 年,台積電已趕上 9 成公司做到 0.18 微米,至 2022 年已可量產 3 奈米(nm)。

超車的起點從何而起?

台積電技術領先的關鍵,必須從 1985 年台積電創辦人張忠謀和飛利浦公司(Philips)的談判說起。飛利浦公司是台積電的創始股東之一,《張忠謀自傳》提到,1985 年,政府準備籌設台積時,飛利浦馬上向政府表示有興趣合資,當時飛利浦總部決定把台灣作為低成本的半導體生產基地,恰巧和當時台灣政府招募外資計畫符合,因此飛利浦就成了台積電的募資首選。

選對材料、修正錯誤,研發經驗是進步的養分

談判之初,飛利浦原要台積電完全以飛利浦的技術為基礎,但張忠謀相信「技術是一間半導體公司的靈魂」,堅持以授權方式自主開發,並把獨立性設為談判重點,拒讓台積電成為飛利浦的子公司。而另一方面,張忠謀提出的「專業晶圓代工模式」也正合飛利浦意,這些條件確保了雙方的利益,談判在 7 個月後終於順利落幕。

1997 年,台積電聽聞了 IBM 0.13 微米銅製程,起了挑戰心的台積電開始接觸 IBM 洽談授權。然而,《晶片島上的光芒》提到,IBM 堅持研發要在紐約進行,但台積電認為在自家廠內才能讓研發、製造緊密配合,使技術在台積電生根,最後拒絕合作。

書中還提到,技術障礙高的 0.13 微米銅製程之所以能開發成功,是因為台積電在研發前一代技術時,發現新材料 HSQ 在研發階段表現好、但進入量產就會有問題。自主開發的過程在此時化作成長養分,幫助台積電選對材料、修正錯誤,才能領先 IBM 於 2001 年最早推出,在國際嶄露頭角、奠定技術優勢。

固定 8% 研發經費,讓員工有足夠子彈上戰場

全球速食龍頭麥當勞崛起的歷程中,起先漢堡市場規模並不大,但靠著服務定位主攻速食市場,麥當勞成功擴充既有市場。《器識》表示,台積電剛成立的情況和麥當勞類似,當時晶圓產業以垂直整合製造為主,從設計到製造通通包辦;而台積電選擇專注晶圓製造代工,在累積龐大客群,客戶合作量夠多後,良率就能隨之提升。

在這些布局背後,投入多少資源讓技術能持續領先就很重要。張忠謀在《Acquired》專訪時表示,他在德州儀器(Texas Instruments)任職時就意識到了固定研發經費的重要性,但提案每每遭駁回。2009 年回任台積電執行長後,他希望訂下固定的營收投資比例,讓主管能安心研發、不必每年都為年度研發預算爭執不休。

最後,張忠謀在當時 5~6% 的基準上直接將研發經費固定為營收 8% ——不論景氣好壞都直線投資。一旦有了足夠資源可推進,研發團隊也開始得以有更遠大的構想,使日後能鎖定 28 奈米製程成為關鍵技術突破點,為智慧型手機市場的崛起鋪路,2014 年以 20 奈米與蘋果合作生產 A8 處理器,為台積電立下重要里程碑。