工作生活平衡

整理‧撰文 周頌宜

樂觀的人不是無憂無慮!正向心理學從 3 個面向,解析找到快樂的關鍵

2021-07-05

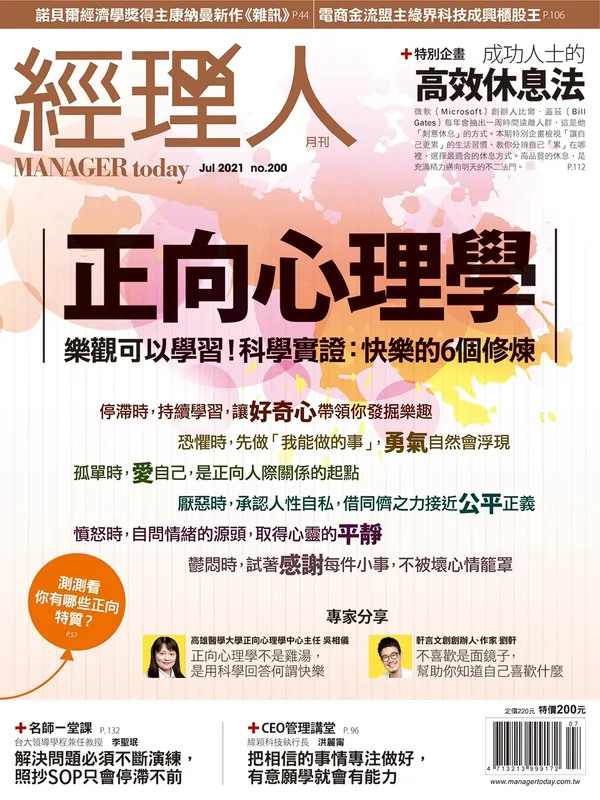

專題主題 快樂,是可以學習的!用「正向心理學」喚醒更強大的自己

打開職涯社群平台領英(LinkedIn),鍵入「Chief Happiness Officer」(快樂長、幸福長),會跳出 1 萬 4000 筆結果。過去幾年來,不乏許多知名企業設置快樂長一職,包含 Google、IKEA、樂高(Lego)等,致力策畫活動,增加員工的幸福感,確保他們從任務中找到樂趣,提高生產力的同時,維持工作的動力與熱情。

可口可樂(Coca Cola)成立快樂研究中心(Happiest Places to Work),與快樂經濟學家、正向心理學家合作,指導組織的中高階經理人,打造正向的工作氛圍。

全球最大的「國家」聯合國(UN,United Nations)也在 2012 年 4 月發布第一份《世界幸福報告》(World Happiness Report),調查延續至今。

物質主義綁架了快樂,憂鬱症成世紀瘟疫

為什麼企業和國家要重視員工和人民的快樂程度?以往,快樂是抽象的形容詞,公司對員工好不好,看的是薪資福利;國家如何對待人民,看的是生活品質。

然而,《真實的快樂》指出,即使民眾客觀的生活條件比以前好,購買力提升、教育程度提高、醫療設施進步等;進入 21 世紀以來,全球罹患憂鬱症的比例卻是 1960 年代的 10 倍。

世界衛生組織(WHO,World Health Organization)也宣布,2020 年全世界最嚴重的 3 大疾病,分別是心血管疾病、憂鬱症與愛滋病,近3億人飽受憂鬱症之苦。

以台灣來說,根據衛生福利部中央健康保險署最新的統計,2015 年至 2019 年間,我國服用抗憂鬱藥物的人數從近 120 萬人,成長到近 140 萬人,5 年內增加超過 20 萬人。

正向心理學(positive psychology)之父馬汀.塞利格曼(Martin Seligman)認為,如今的社會過度崇尚物質,「我們所做的一切都是為了更好的生活,換取高級的車子、房子、社經地位」的價值觀根深蒂固,造成沒有這些的人,自我價值感低落、受害者心態高漲,擁有的人則被物質主義綁架,雙方都不快樂。

正向心理學萌芽,3 大支柱打造幸福人生

然而,過去的心理學只關注病態心理和精神疾病,不斷設法改正個人的缺點,試圖找出「病人」曾經歷的衝動或創傷事件,來解釋今日的人格,卻忽略一個憂鬱的人,在意的不只是解決痛苦,更重要的是如何找到快樂。

塞利格曼在《邁向圓滿》反思,藥物和心理治療只是治標,最好也不過 65%;如果擁有健康的心理,就不必耗費心力治療憂鬱症或其他病症。他在 1998 年當選美國心理學會(APA,American Psychology Association)主席,將預防重於治療的概念帶入心理學,成為第一位打破傳統框架的心理學家,至此正向心理學悄悄萌芽。

在《真實的快樂》中,塞利格曼將正向心理學分為 3 大支柱:正向情緒(positive emotion)、正向特質(positive traits)、正向組織(positive organization)。

正向情緒:遇到有趣的事,我們會感到開心;遇到無法控制的事,我們會感到害怕。幸福,不是完全沒有負面情緒,只要人體會到的正面情緒比負面情緒多,就可以說處於美滿狀態。

正向特質:有些人天生樂觀、有些人天生悲觀,雖說本性「難移」,卻不是「不可移」。正向心理學強調習得樂觀(learned optimism),也就是我們能夠透過學習,學會樂觀。塞利格曼將正向特質分為 6 大類,包括智慧與知識、勇氣、人道與愛、正義、修養、心靈的超越。

正向組織:指的是較容易引起或促發個人正向情緒的環境,比如說,家庭關係、人際互動、團隊合作等,支撐我們維持良好的感受。

正向心理有助於思考,遇到挫折也更有韌性

經過十幾年的科學驗證,第一屆正向心理學世界大會(IPPA World Congress)於 2009 年召開,奠定其學術地位。

正向心理學證實,幸福對我們的家庭、友誼、工作、生活各方面,產生巨大的效益。《邁向圓滿》舉例,受過心理強健訓練的陸軍士兵,能夠防止創傷後壓力症候群,也可以將正向的氛圍感染給其他成員;懂得激勵員工的領導者,帶領的團隊即使遭遇挫折,復原的速度也比較快,下一次的表現會更好。

國際正向心理學協會(IPPA,International Positive Psychology Association)顧問委員芭芭拉.佛德利克生(Barbara Fredrickson)做過一項實驗,請受試者快速判斷一個單字是否屬於某個類別,測試前,研究員會先讓實驗組進入正向情緒,例如看好笑的卡通。

測試開始,一般人都可以立即將「交通工具」和「汽車」「飛機」配對;直到「電梯」出現,因為不完全符合普遍對運輸工具的想像,多數人的回答慢半拍。差異在於,事先被引發正面情緒的受試者,對電梯的敏感度較高,換句話說,我們心情好時,較能夠接受新想法、新事物、新經驗,思考速度也更快。

在焦慮、恐懼、擔憂、悲傷充斥的現在,你或許會覺得快樂無法操之在己,這正是正向心理學可以發揮的時候。我們將一步步告訴你如何培養正向特質,將正向心理學的技巧應用在職場與人際關係。跟我們一起,練習,更快樂。