組織文化

整理・撰文 盧廷羲

一個專案要來回 158 封信!改善組織的繁瑣流程,試試貝佐斯「2 個比薩原則」

2023-07-10

在美國,如果你想取得某種執照,平均要上 248 小時的課,有些職業的門檻更高。像是成為洗髮師至少需要 248 天、成為專業木工至少要 368 天,因為州政府要花時間核發許可證,再加上如果申請期間,工作者從 A 州搬到 B 州,都需要更長的作業期。

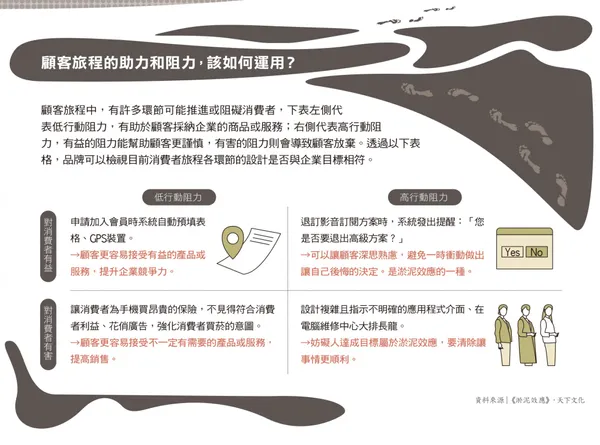

《淤泥效應》把這些繁瑣的行政流程,形容成「淤泥」,相較於推力,它是一股阻力,讓人們不願意或較難完成某些事情。

類似的效應也常出現在企業中,例如,消費者上網訂了某個產品,想退貨卻被轉接一堆語音電話,歷經冗長流程導致他們最終放棄退貨。

倫敦大學城市學院(City, University of London)在〈我們必須打破淤泥,讓消費者免於繁文縟節的困擾〉(we must break through the sludge to bring consumers relief from red tape)一文分析,企業增加行政流程的複雜性,雖然能得到某些實質上的好處(如使顧客難以取消訂閱),但長期下來,會對消費者的時間、精神造成極大壓力,讓他們產生負面情緒,而這些代價最終都會回歸到企業身上 —— 流失顧客信任。

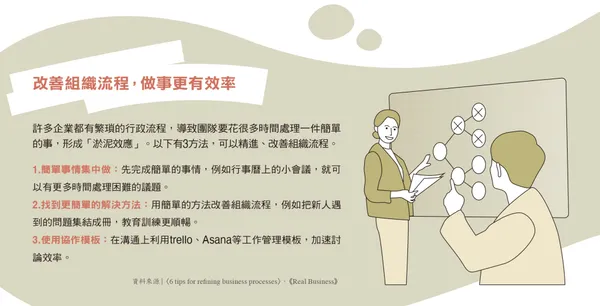

複雜程序會引發負面情緒,抑制員工創新、降低生產力

企業內部的繁瑣流程,也會對員工造成負面工作體驗,使團隊工作士氣下降,生產力也下滑。 舉例來說,差旅費需要「累積」到一定程度才能報帳;採購時,得跑完很長的流程,才可以獲得所需的原料或設備;到職、離職手續的辦理很複雜等。

《因為員工心思太複雜,所以需要管理心理學》指出,企業在管理上一定要重視員工想法,過多的規則或流程,不只會讓員工有不安定、不確定感,也會抑制他們的創新能力,甚至群起抗爭,想改變制度。

《富比士》(Forbes)在〈受夠了繁文縟節?用這些想法反擊〉(Fed up with red tape? fight back with these ideas)一文採訪品牌行銷專家馬丁.林斯壯(Martin Lindstrom),他也提及繁瑣行政帶來淤泥的威力, 好比在一個專案裡面,要讀取 158 封 email。這是因為,當人們要花時間處理淤泥,就很難再把心力放在創新、深度思考上。

減少行政程序來回,讓資訊流通、順暢

要減少行政繁瑣,最關鍵的地方在於,真正意識到哪些流程可以被割捨,再從中簡化。

《淤泥效應》舉例,美國聯邦政府成立資訊法規辦公室,負責批准聯邦機構提出的資訊蒐集要求,像是美國衛生及公共服務部想獲取醫院資訊、交通部要取得汽車廠商的訊息等。

如果審核標準過於嚴格或繁瑣,流程就會拖很久,導致重要資訊傳遞太慢。

實務上,要如何降低複雜流程所帶來的淤泥呢?資訊法規辦公室的做法是,告訴各聯邦機構,要如何使用簡易版的表單,以及提前「預填」表格(在作業時間前就填好表單)等,藉此減少行政單位的文書作業負擔。

亞馬遜(Amazon)則是從成立初期,就強調敏捷、快速的組織文化,創辦人傑夫.貝佐斯(Jeff Bezos)指出,他們會把大型、複雜的問題,分解成幾個易於管理小模組,先各自解決模組的核心問題後,再重新檢視原本的大問題。

貝佐斯甚至提出著名的「2 個比薩原則」(two pizza rule),強調「任何團隊成員,都不能超過 2 個比薩能餵飽的人數,也就是 6 個人。」因為組織沒有繁文縟節、複雜的流程,遇到問題就快速討論,並以有效方式蒐集訊息,整體產能才會更高,溝通協作也更順利。