決策技術

整理‧撰文 張玉琦

2025的關鍵技能:批判性思考!批判思維和一般思維,哪裡不一樣?

2021-04-07

未來5年,最重要的技能是什麼?世界經濟論壇(WEF,World Economic Forum)2020 年發布了〈工作的未來 2020 報告〉(The Future of Jobs Report 2020),列出未來 5 年最重要的 15 種技能:第一名是分析和創新、其次是主動學習和學習策略,第三是複雜問題解決、第四名是批判性思考(critical thinking)和分析。

受訪公司中,超過 6 成認為批判性思維的重要性提升,為所有技能中最高。而且,從前幾名的技能來看,分析思考、問題解決和學習策略,都與批判性思維相關。批判性思維是什麼?為什麼這麼重要?

什麼是批判性思考?敢質疑現狀的合理性

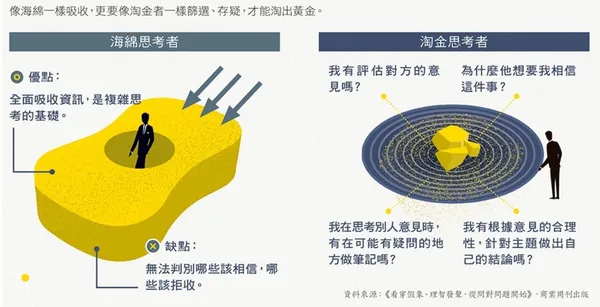

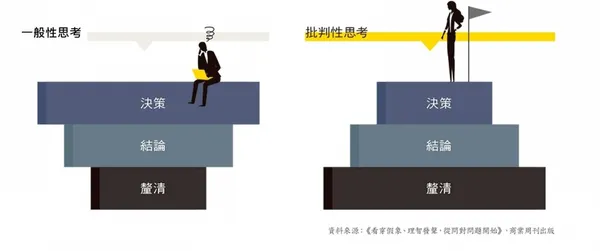

根據《批判性思考》的定義, 批判性思考是質疑和理性思考的能力 。《看穿假象、理智發聲,從問對問題開始》則說, 批判性思考是運用系統性的方法,評估所見所聞 。這種做法需要一套技巧和態度,包括察覺一組互有關聯的批判性問題,能以適當的方式詢問和回答批判性問題,也渴望積極運用批判性問題。

比方說,面對公司既定的流程,你觀察出各環節之間的關聯,並且問「這樣是最好的工作方式嗎?」你積極找尋更好的方法,並且用你分析的答案,說服其他部門採用新的做事方式,那麼你就已經使用了批判性思考。

在職場上,我們雖然不太會意識到自己正在使用批判性思考,但是《思辨的檢查》認為,運用思辨(書中將 critical thinking 譯為思辨)可以清楚了解問題或情況,快速準確地總結問題和做出良好決策,找出更多種解釋和辦法,識別更多機會,避免犯錯。

一言以蔽之(雖然批判性思考不希望我們太簡化),批判性思考可以幫助我們從不同的角度看事情,提供深入思考的架構,讓我們「更會思考」,而思考正是做任何事情的基礎。所以,批判性思維也相當於觀察力、分析力、說服力和自省能力等職場素養的培養皿。

然而,批判性思考並非大腦預設的思考模式。我們的大腦雖然能夠理性使用,卻也內建了許多思考捷徑,這些捷徑幫助我們節省大腦資源,快速下判斷。《像科學家一樣思考》解釋,人的大腦經過演化,為了生存,想找到快速決策模式,大腦因而演化成不會依據理性推斷,傾向將判斷合理化,造成我們受到偏見與錯覺玩弄。

「你以為你在思考」的背後,眾多力量正在替你決定

《思辨的檢查》中提到,我們大部分時候處在「自動導航模式」,像是開車到了公司卻不記得自己怎麼開的,依照外界餵養的資訊做出反射行為。《知識的假象》則認為,由於人們所知有限,容易被信任的人、和你持相同意見的人餵養訊息,這些同溫層當中的意見會彼此強化,就算接觸到不同的意見,還會覺得好像背叛原本所屬的群體,限制了我們對客觀資訊的理解。

換句話說,「權威」來源、媒體懶人包、演算法和 AI 都在影響你、替你決定。因此,《像科學家一樣思考》主張,我們需要改變思考方式,解放既有的模式,盡量不受偏見與錯覺影響。

所幸,批判性思考就是擺脫自發思考的解藥,它不僅可以學習,還可以時常練習。《思考外包的陷阱》建議,首先要有意識地管理注意力,留心決策受到誰影響,科技或是專家可能用什麼方式影響你的注意力?你的目標是什麼?你的行為和決策,使你離目標愈近還是愈遠?你能不能從零開始看待事情,而不是仰賴傳統或是現有的最佳模式?想想那些觀點不同的人,會怎麼看待你的決定。

我們在《經理人月刊》197期介紹批判性思考的閱讀和分析問題技巧,包括釐清論點、檢視論證、評估證據、克服自己的偏見等,如果看完之後,你能從中提出問題,質疑你所學到的東西,就踏出批判性思考的第一步了。