組織文化

整理・撰文 莊彙翌

團隊出現 10 個跡象,主管小心了!蘋果、Sony 的啟示:別讓「穀倉效應」毀了組織

2023-04-12

為了減少汽車駕駛使用手機而分心的情況,英特爾(Intel)2014 年開發出嵌入式語音聲控系統。研究人員針對該產品做調查,幾乎所有人都說這套系統可以派上用場。

當時的團隊認為,消費者已經廣泛接受這項產品,是一項成功的設計。然而,英特爾第一批使用者體驗(UX,user experience)設計師珍娜薇.貝爾(Genevieve Bell)實際觀察駕駛行為發現,這項產品並不如想像中實用。

她發現,駕駛們在路上塞車、無聊的時候,還是會拿起手機,而不是使用工程師開發出來的聲控系統。觀察到這一點,貝爾建議工程師,應該要讓系統更貼近消費者的使用情境,把駕駛的個人裝置和汽車的產品設計同步;這項提議,顛覆以往只用工程師角度開發產品的思維。

雖然原本的聲控系統已經很實用, 但透過其他領域的視角,反而發現原本沒有注意過的地方。要是沒有不同領域的工作者合作交流、提出意見,打破專業的隔閡,工程師不會發現車用聲控系統還有哪些地方該修正,這項改變就不會發生。

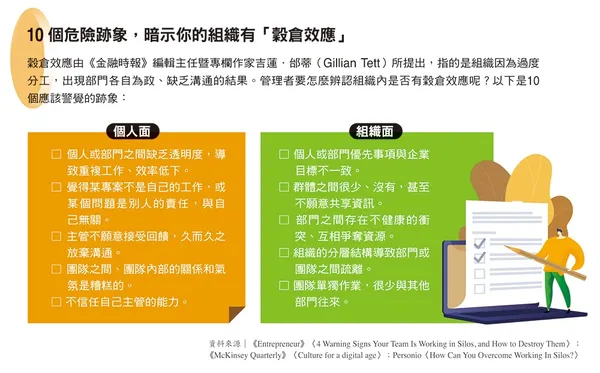

現代科技愈來愈複雜,組織也愈來愈龐大,為了妥善管理,採用專業分工達成高效率。然而,當一個個部門,每個員工各司其職,只顧自己的專業或只做分內事,就可能會缺乏上下聯繫、橫向交流,最終形成「穀倉效應」(silo effect)。

專業分工有其必要性,但別讓它成為各自封閉的「穀倉」

《穀倉效應》作者吉蓮.邰蒂(Gillian Tett)解釋,部門之間存在鴻溝或隔閡,就可能形成一座又一座的「穀倉」,當每個部門無法妥善掌握其他部門或世界的變動,部門就如同農場用來存放穀類作物的高塔,彼此沒有互通和協作。

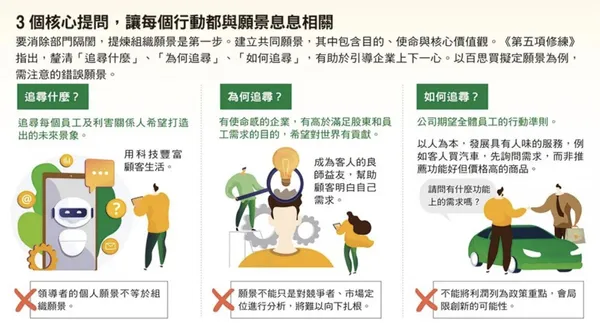

邰蒂也解釋, 並不是說組織要打破所有穀倉,專業部門和團隊還是有存在的必要性,它讓生活、經濟、組織妥善分工,促進專職專責。但過度分工的結果,有可能會讓團隊成員互相競爭、浪費資源; 彼此孤立的部門因為溝通不良,錯估情勢而付出嚴重代價;又或者是資訊封閉導致創新不易,人人自掃門前雪的結果,就會忽略組織的整體利益。

穀倉最常出現的時候,是成長中的公司,當組織不斷壯大,及時溝通的配套措施如果沒跟上,同事間就不會像過去那樣頻繁交流;擁有耀眼成績的大型企業,也很可能為了延續過去的成功,錯失跟上世界變動的時機。

固守成功經驗的經典案例,莫過於索尼(Sony)在 1990 年代初期,仍企圖延續隨身聽的成功經驗,推出新的CD或MD(MiniDisc,索尼研發的磁片規格,大小僅CD的1/4)隨身聽,取代既有的錄音帶隨身聽,忽略消費者已經慢慢轉向網路的趨勢。

儘管技術人員開始察覺、也嘗試切入網路音樂市場,但是各部門卻沒有通力合作。消費電子產品部門獨自研發記憶卡隨身聽,個人電腦部門則是研發其他產品,也從未想過和索尼音樂娛樂事業群進行合作。雖然索尼本身涵蓋的產品及事業群眾多,卻敵不過協力合作、開發出iPod的蘋果(Apple),股價從 2005 年的 38.71 美元,跌至 2012 年的 18 美元;相較之下,蘋果股價已飆漲超過一倍。

台積電招募跨領域人才,為組織納入多元觀點

因為半導體產業的重要性愈來愈高,加上位處亞太地緣政治中心,台灣半導體產業龍頭台積電,近年也不得不因應局勢做出回應。2022年,台積電開出「商業情報分析師」職缺,首次招募具有政治經濟學、國際關係等相關博士學位人才,除了要求4年以上資料分析、資料科學與市場分析的經驗,也要對美中關係的政治經濟動態有一定程度的了解,一時之間成為國內熱門話題。

不僅僅是地緣政治會衝擊所有企業,舉凡 ESG、數位轉型等強調組織跨部門合作的時代趨勢,原本各司其職的組織結構逐漸不再適用。企業必須為自己加入不同領域的觀點,更要為了未來可能發生的變化做好準備。